Arbeiten – lieber geregelt als flexibel

Studie zeigt, warum Beschäftigte Zeitkonten bisher so wenig nutzen

Flexible Arbeitszeiten sind derzeit hoch im Kurs. Politiker fordern sie, damit Beschäftigte Beruf und Familie besser vereinbaren können. Unternehmer rufen nach ihnen, um in Zeiten wirtschaftlicher Flaute nicht unausgelastete Mitarbeiter beschäftigen zu müssen. In der Praxis stößt die Flexibilisierung von Arbeitszeiten dagegen an ihre Grenzen. Forscher des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung (WZB) haben jetzt in einer Studie herausgefunden, dass Arbeitszeitkonten von den Beschäftigten bisher nur sehr zögerlich genutzt werden.

„Arbeitszeitkonten bringen für die Beschäftigten neue und schwer kalkulierbare Risiken mit sich“, erklärt Prof. Dr. Eckart Hildebrandt, ein Autor der von der Hans-Böckler-Stiftung geförderten Studie. Zeitkonten beruhen auf dem Prinzip, Mehrarbeit anzusparen, die später als Freizeit entnommen werden kann. Zum Problem werden Zeitkonten für die Beschäftigten in Phasen starker Arbeitsbelastung. „Der Alltag gerät dann unter einen enormen Organisations- und Gestaltungsdruck“, sagt Hildebrandt. „Flexible Arbeitszeitmodelle führen weder automatisch zu höherer Zeitsouveränität noch zu höherer Lebensqualität“, lautet daher ein zentrales Fazit der Forscher.

Die Folge: Die Mehrheit der Beschäftigten hält weiterhin an geregelten Arbeitszeiten fest. Zwar benötigen die Arbeitnehmer gelegentlich Flexibilität (z.B. bei Krankheit von Kindern), ansonsten geben sie aber einem eher stabilen Arbeits- und Lebensrhythmus den Vorzug. Auch das Freizeitverhalten ist weiterhin eng an traditionelle Zeitmuster angelehnt, vor allem an das Wochenende. Arbeitszeitkonten bergen nach Meinung der Forscher zudem ein Karriererisiko. Wer geforderte Mehrarbeit ablehnt, riskiert einen Rückschritt auf der Karriereleiter. Wie stark Zeitkonten in Zukunft genutzt werden, hängt deshalb nicht nur von den Mitarbeitern, sondern auch von der Arbeitszeitkultur in den Unternehmen ab.

Die Ergebnisse der Studie werden am 19./20. Februar 2004 auf der Tagung „Balance von Arbeit und Leben“ vorgestellt, die das WZB gemeinsam mit der Böckler-Stiftung am Wissenschaftszentrum in Berlin veranstaltet. Die Studie erscheint Anfang März im sigma-Verlag:

Matthias Eberling, Volker Hielscher, Eckart Hildebrandt, Kerstin Jürgens: Prekäre Balancen. Flexible Arbeitszeiten zwischen betrieblicher Regulierung und individuellen Ansprüchen, For-schung aus der Hans-Böckler-Stiftung 53, Berlin: edition sigma 2004.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.wz-berlin.de/aktuellAlle Nachrichten aus der Kategorie: Gesellschaftswissenschaften

Der neueste Stand empirischer und theoretischer Erkenntnisse über Struktur und Funktion sozialer Verflechtungen von Institutionen und Systemen als auch deren Wechselwirkung mit den Verhaltensprozessen einzelner Individuen.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Demografische Entwicklung, Familie und Beruf, Altersforschung, Konfliktforschung, Generationsstudien und kriminologische Forschung.

Neueste Beiträge

FDmiX: Schnelle und robuste Serienproduktion von Nanopartikeln

Verkapselungstechnologie der nächsten Generation… Nukleinsäure-basierte Medikamente wie mRNA-Impfstoffe bieten ein enormes Potenzial für die Medizin und eröffnen neue Therapieansätze. Damit diese Wirkstoffe gezielt in die Körperzellen transportiert werden können, müssen…

Sensor misst Sauerstoffgehalt in der Atemluft

Eine zu geringe oder zu hohe Sauerstoffsättigung im Blut kann bleibende körperliche Schäden bewirken und sogar zum Tod führen. In der Intensiv- und Unfallmedizin wird die Sauerstoffkonzentration der Patientinnen und…

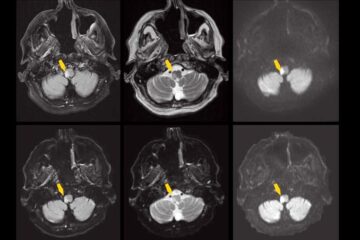

Neue MRT-Technik erkennt Schlaganfälle in kürzester Zeit

Tag gegen den Schlaganfall: Forschende der Universitätsmedizin Mainz haben im Rahmen einer Studie erstmals eine KI-gestützte Magnetresonanz-Tomographie (MRT)-Methode untersucht, um akute ischämische Schlaganfälle effizienter detektieren zu können. Dabei setzten sie…