Eine internationale Forschungsgruppe unter Beteiligung des Museums für Naturkunde Berlin hat ein überraschend komplexes Nervensystem bei Seeigeln entdeckt. Die Tiere verfügen über eine Art „Ganzkörper-Gehirn“, dessen genetische Organisation der des Wirbeltiergehirns ähnelt. Zudem fanden die Forschenden lichtempfindliche Zellen im gesamten Körper der Seeigel – vergleichbar mit Strukturen der menschlichen Netzhaut. Die Studie, gefördert vom Human Frontiers Science Program, wurde in Zusammenarbeit mit der Stazione Zoologica Anton Dohrn (Neapel), dem Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-Mer und dem Institut de…

Bislang ist der konkrete Prozess der Genesung nach einer akuten Erkrankung unbekannt und es ist nicht geklärt, warum manche Menschen vollständig und manche gar nicht genesen. Ein internationales Forschungsteam unter Beteiligung des Universitätsklinikum Hamburg Eppendorf (UKE) hat nun erste Einblicke in die Physiologie der Genesung gewonnen und die Studienergebnisse im Fachmagazin Cell veröffentlicht. Demnach kann der Konsum von drei bestimmten, im Nahrungseiweiß vorkommenden Aminosäuren im Rahmen des Genesungsprozesses problematisch sein und die von den Wissenschaftler:innen auch entdeckte Abneigung gegenüber Nahrungseiweiß…

Eine Alpenpflanze könnte über den Schlüssel für ihr Fortbestehen in einem sich stetig erwärmenden Klima verfügen. Forschende der ETH Zürich haben nämlich den Ursprung von zwei uralten Genvarianten in der Pflanze geklärt. Diese Varianten steuern den Zeitpunkt des Blühens. Das Klima erwärmt sich immer schneller, besonders in den Alpen. Das fordert Organismen heraus. Wenn sie sich nicht in grössere Höhen ausbreiten, müssen sie sich an ihrem bisherigen Standort sehr rasch an höhere Temperaturen anpassen, oder ihre Populationen werden geschwächt und…

Peroxisomen sind lebenswichtige Zellorganellen, die eine zentrale Rolle im Lipidstoffwechsel und bei der Entgiftung von Zellen spielen. Damit sie ihre Aufgaben erfüllen können, müssen zahlreiche Enzyme präzise in ihr Inneres transportiert werden. Ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum um Prof. Dr. Ralf Erdmann und Dr. Ismaila Francis Yusuf hat nun einen bislang unbekannten Qualitätskontrollmechanismus des peroxisomalen Proteintransports in der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae entdeckt, der für die Funktionsfähigkeit der Organellen entscheidend ist. Die Studie wurde am 28. Oktober 2025 in der Fachzeitschrift…

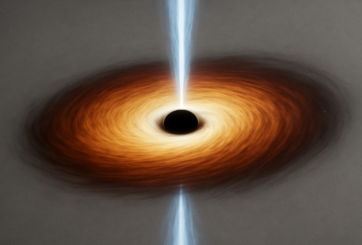

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) hat Licht in eine seit Jahrzehnten andauernde Debatte darüber gebracht, warum Galaxien sich schneller drehen als erwartet – und ob dieses Verhalten durch unsichtbare Dunkle Materie oder durch einen Zusammenbruch der Gravitation auf kosmischen Skalen verursacht wird. Unter der Leitung des AIP in Zusammenarbeit mit der University of Surrey, der University of Bath, der Nanjing University in China, der University of Porto in Portugal, der Leiden University in…

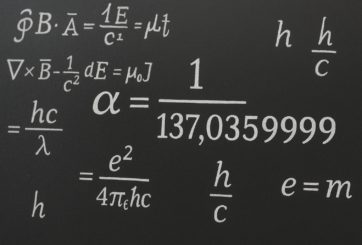

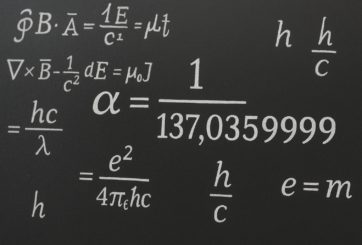

2024 präsentierte die TU Wien die erste Atomkernuhr der Welt. Nun wurde gezeigt: Die Technik lässt sich auch einsetzen, um ungelösten Fragen der fundamentalen Physik nachzugehen. Thorium-Atomkerne lassen sich für ganz spezielle Präzisions-Messungen verwenden. Das hatte man jahrzehntelang vermutet, weltweit war nach den passenden Atomkern-Zuständen gesucht worden, 2024 gelang einem Team der TU Wien mit Unterstützung internationaler Partner der entscheidende Durchbruch: Der lange diskutierte Thorium-Kernübergang wurde gefunden. Kurz darauf konnte man zeigen, dass sich Thorium tatsächlich nutzen lässt, um hochpräzise…

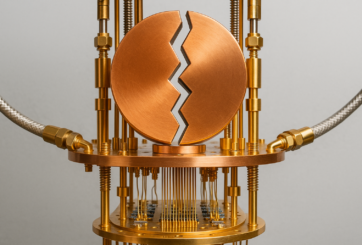

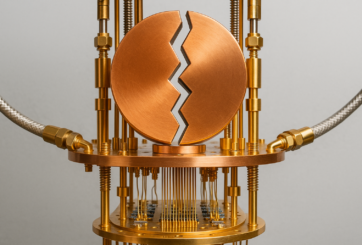

Die aktuelle Quantenforschung ist international vernetzt, interaktiv und kommunikativ. Jeden Tag erscheinen etwa 100 neue Publikationen zum Thema – oft von Autor*innen, die eng zusammenarbeiten. Neue Entwicklungen werden rasch aufgenommen, meist innerhalb von wenigen Wochen, und innovative Ideen werden schnell weiterentwickelt. Dies ist der Alltag in der Forschung der Quantentheorie, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist, weshalb die UNESCO 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie ausgerufen hat. Doch nun hat eine internationale Forschungsgruppe um den Quantenphysiker…

Zwei Physiker der Universität Stuttgart haben bewiesen, dass das Carnot-Prinzip, ein zentrales Gesetz der Thermodynamik, nicht für Objekte in der Größenordnung von Atomen gilt, deren physikalische Eigenschaften miteinander verknüpft sind (sogenannte korrelierte Objekte). Diese Erkenntnis könnte zum Beispiel die Entwicklung winziger, energieeffizienter Quantenmotoren voranbringen. Das Wissenschaftsjournal Science Advances veröffentlichte die Herleitung. (DOI: 10.1126/sciadv.adw8462) Verbrennungsmotoren oder Dampfturbinen sind Wärmekraftmaschinen: Sie wandeln thermische Energie in mechanische Bewegung um – oder anders ausgedrückt, Wärme in Bewegung. In quantenmechanischen Experimenten ist es in den…

Schon 100 Jahre bevor die Event Horizon Telescope Collaboration 2019 das erste Bild eines Schwarzen Lochs – im Herzen der Galaxie M87 – veröffentlichte, hatte der Astronom Heber Curtis einen seltsamen Strahl entdeckt, der aus dem Zentrum der Galaxie herauszeigt. Heute ist bekannt, dass es sich um den Jet des Schwarzen Lochs M87* handelt. Solche Jets werden auch von anderen Schwarzen Löchern ausgeschickt. Theoretische Astrophysiker der Goethe-Universität haben jetzt einen numerischen Code entwickelt, mit dem sie mathematisch hoch präzise beschreiben…

Mit dem Dunkle-Materie-Detektor „XENONnT“ ist es gelungen, Messungen nahezu frei von radioaktiven Störsignalen durchzuführen. Die zugrunde liegende Technik stammt von einem Team um den Teilchenphysiker Prof. Dr. Christian Weinheimer von der Universität Münster. Bei der Suche nach Dunkler Materie nutzen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der XENON-Kollaboration einen der weltweit empfindlichsten Dunkle-Materie-Detektoren („XENONnT“). Im Gran-Sasso-Labor des Nationalen Instituts für Kernphysik (INFN) in Italien wollen sie damit extrem seltene Teilchenwechselwirkungen nachweisen. Diese könnten Aufschluss über die Natur der Dunklen Materie geben. Das Problem…

Ein Kieler Team entdeckt ein neues Phänomen in Graphen: Laserpulse kontrollieren Elektronen blitzschnell und punktgenau. Ein Kieler Forschungsteam weist einen bislang unbekannten Effekt in Graphen nach, einer atomar dünnen Kohlenstoffschicht, deren Entdeckung 2010 mit dem Nobelpreis gewürdigt wurde. Seit Jahren gilt Graphen als Hoffnungsträger für die Nanoelektronik – dank seiner außergewöhnlichen Leitfähigkeit, Flexibilität und Stabilität. Nun gehen die Ergebnisse von Forschenden vom Institut für Theoretische Physik und Astrophysik der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU) einen Schritt weiter. Dr. Jan-Philip Joost und…

Ein exotisches Quantenphänomen zeigt sich unter Bedingungen, unter denen man es eigentlich nicht erwartet hätte. Die Natur kennt viele Rhythmen: Die Jahreszeiten ergeben sich durch die Bewegung der Erde um die Sonne, das Ticken einer Pendeluhr ergibt sich aus der Schwingung ihres Pendels. Diese Phänomene können durch sehr simple Gleichungen verstanden werden. Regelmäßige Rhythmen können aber auch auf völlig andere Weise entstehen – quasi von selbst, ohne Taktgeber von außen, durch das komplexe Zusammenspiel vieler Teilchen. Statt gleichmäßiger Unordnung entsteht…

Natürliche Kristalle faszinieren den Menschen durch ihre teils leuchtenden Farben, ihre nahezu makellose Gestalt und ihre vielfältigen symmetrischen Formen. Unter den zahllosen bekannten Mineralen finden sich auch immer wieder Materialien mit ungewöhnlichen magnetischen Eigenschaften. Etwa Atacamit, der bei tiefen Temperaturen ein magnetokalorisches Verhalten zeigt – also seine Temperatur durch Anlegen eines Magnetfeldes drastisch verändert. Diese seltene Eigenschaft hat nun ein internationales Team unter Federführung der TU Braunschweig und des HZDR untersucht. Die Ergebnisse könnten langfristig dazu beitragen, neue Materialien für…

Die Landwirtschaft steht unter hohem Anpassungsdruck: Klimawandel, Ressourcenknappheit und steigende Anforderungen an Nachhaltigkeit verlangen nach effizienten Lösungen. Gleichzeitig sollen Betriebe wettbewerbsfähig bleiben und die Versorgung sichern. Welche Rolle smarte Sensorik, KI-gestützte Analysen und nachhaltige Materialien dabei spielen, zeigen sieben Fraunhofer-Institute vom 09. bis 15. November 2025 auf der AGRITECHNICA in Hannover (Halle 17, Stand B15). Unsere Forschungsteams aus unterschiedlichen Fraunhofer-Instituten bringen umfassende Expertise aus den Bereichen Robotik und Automatisierung, Sensorik, Analytik und Aktorik, Visual Computing, KI und Big Data sowie…

Global Technical Recognition Award der Welternährungsorganisation für die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Marc F. Schetelig am Institut für Insektenbiotechnologie der JLU Insekten spielen eine lebenswichtige Rolle in unseren Ökosystemen, können aber Krankheiten übertragen und der Landwirtschaft und dem Gartenbau erhebliche Schäden zufügen. Es ist daher entscheidend, Schadinsekten effektiv zu bekämpfen, während gleichzeitig nützliche Insekten erhalten bleiben. An der Justus-Liebig-Universität Gießen (JLU) erforscht die Arbeitsgruppe von Prof. Dr. Marc F. Schetelig am Institut für Insektenbiotechnologie neue biologische und biotechnologische Verfahren zur…

Die Durchwachsene Silphie (Silphium perfoliatum) ist als Bioenergiepflanze eine ökologisch vorteilhafte Alternative zu Silomais. Das ist das Ergebnis einer mehrjährigen Vergleichsstudie von Forschenden der Universität Bayreuth. Über ihre Ergebnisse berichten sie im Fachjournal GBC Bioenergy. —What for? Die Suche nach nachhaltigen Alternativen zur Energiegewinnung aus landwirtschaftlichen Kulturen ist ein zentrales Anliegen im Zuge der europäischen Klimaziele, bis 2050 klimaneutral zu werden. In Deutschland dominiert bislang der Mais als Energiepflanze, doch sein Anbau bringt ökologische Herausforderungen mit sich: Bodenerosion, Nährstoffauswaschung und…

Gerste zählt zu den ältesten Kulturpflanzen der Menschheit und wird seit mehr als 10.000 Jahren kultiviert. Lange Zeit wurde vermutet, dass sie an einem einzigen Ort domestiziert wurde. Eine neue Studie eines internationalen Teams unter Führung des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) zeigt, dass die heutige Gerste aus verschiedenen Wildpopulationen im sogenannten Fruchtbaren Halbmond hervorgegangen ist. Sie besitzt also eine Art „Mosaik-Abstammung“. Die Ergebnisse der Studie wurden heute in der Fachzeitschrift „Nature“ veröffentlicht. Die Forschungsgruppe hat die Evolution und…

Ein Forschungsteam unter Leitung des Leibniz-Instituts für Pflanzengenetik und Kulturpflanzenforschung (IPK) hat die entscheidende Mutation eines Gens (PPD-H1) entdeckt, das Gerste in Regionen mit langen Frühlingstagen später blühen lässt und damit letztlich höhere Erträge ermöglicht. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die für ihre Studie große Sammlungen von Wild- und domestizierter Gerste analysierten, konnten auch zeigen, dass die Mutation erst nach der Domestizierung in der südlichen Levante aus der Wildgerste hervorging und damit frühere Annahmen zum Ursprungsort widerlegen. Die Ergebnisse wurden in…

Neues BMWE-gefördertes F&E-Kooperationsprojekt „EPARtwin“ am 01.09.2025 an der FH Erfurt gestartet! Erfurt/ Hannover/ Dresden – Am 01.09.2025 ist das interdisziplinäre Forschungs- und Entwicklungsprojekt „EPARtwin – Digitaler Zwilling zur Analyse und Bewertung von Entsiegelungspotenzialen und partizipativen Szenarienbildung für die Vermeidung von Hitzeinseln“ aus dem ZIM-Innovationsnetzwerk openBIMbiotop gestartet. Fördergeber ist das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie (BMWE). In dem Projekt wird ein technologiegestütztes, KI-basiertes Verfahren entwickelt, um Entsiegelungspotenziale in einem Digitalen Stadtzwilling effizient, detailliert und unter ausgewogener Berücksichtigung der drei Nachhaltigkeitsdimensionen (Ökologie,…

Studie der Technischen Universität Chemnitz untersucht Gespräche zwischen Menschen und Robotern – und erklärt die Hintergründe in einem Podcast. Bereits jetzt arbeiten Menschen eng mit Robotern zusammen, etwa bei der Fertigung in der Industrie. In Zukunft wird das voraussichtlich noch zunehmen. Aber worüber unterhalten sich Mensch-Roboter-Teams eigentlich währenddessen? Und vor allem wie? „Uns interessiert, ob Menschen im Team mit dem Roboter anders sprechen als im Team mit anderen Menschen“, so die Sprachwissenschaftlerin Prof. Dr. Christina Sanchez-Stockhammer von der Technischen Universität…

Carl-Zeiss-Stiftung fördert interdisziplinäres Projekt zur CO2-Abscheidung und -Speicherung an der Universität Jena mit 1,8 Millionen Euro Nicht nur die Reduzierung von CO2-Emissionen gilt als wichtige Maßnahme zur Senkung des Kohlendioxidgehalts in der Erdatmosphäre, sondern auch das Fangen und Speichern des Treibhausgases aus der Luft. Dementsprechend hat auch die aktuelle Bundesregierung in ihrem Koalitionsvertrag die Entwicklung von CO2-Abscheidungs- und Speicherungstechnologien als Ziel ausgegeben. Insbesondere das sogenannte Direct Air Capture (DAC) betrachtet sie dabei als „vielversprechende Zukunftstechnologie, um Negativemissionen zu heben“. Wissenschaftlerinnen…

Ein interdisziplinäres Forschungsteam unter Leitung der Universität Tübingen analysierte Herstellung, Technologie und Inhalte von 51 keramischen Ölgefäßen aus der phönizischen Siedlung Mozia, vor der Küste Siziliens. Die Ergebnisse erlauben Einblicke in die immaterielle Dimension der Antike und die zentrale Rolle von Düften für die Identitätsbildung, die Erinnerungskultur sowie den interkulturellen Austausch im Mittelmeerraum der Eisenzeit. Zum ersten Mal hat ein interdisziplinäres Forscherteam eine umfassende Analyse der Herstellung, Technologie und Inhalte von 51 keramischen Ölgefäßen aus der phönizischen Siedlung Mozia auf…

Dr. Vera Schmitt arbeitet an der größten deutschsprachigen KI-Plattform zur Desinformationserkennung. Im Interview gibt sie Antworten zu aktuellen Herausforderungen. Desinformationskampagnen, die den gesellschaftlichen Zusammenhalt bedrohen, nehmen weltweit rasant zu. Doch wie kann die Gesellschaft auf diese Herausforderung reagieren? Dr. Vera Schmitt und ihre Forschungsgruppe XplaiNLP am Quality and Usability Lab der TU Berlin haben darauf eine klare Antwort: Künstliche Intelligenz (KI). Mit innovativen Projekten wie VeraXtract und news-polygraph arbeiten sie an der größten deutschsprachigen KI-Plattform zur Desinformationserkennung. Um die Gruppe…

Ein internationales Forschungsteam unter der Leitung des Leibniz-Instituts für Astrophysik Potsdam (AIP) hat Licht in eine seit Jahrzehnten andauernde Debatte darüber gebracht, warum Galaxien sich schneller drehen als erwartet – und ob dieses Verhalten durch unsichtbare Dunkle Materie oder durch einen Zusammenbruch der Gravitation auf kosmischen Skalen verursacht wird. Unter der Leitung des AIP in Zusammenarbeit mit der University of Surrey, der University of Bath, der Nanjing University in China, der University of Porto in Portugal, der Leiden University in…

2024 präsentierte die TU Wien die erste Atomkernuhr der Welt. Nun wurde gezeigt: Die Technik lässt sich auch einsetzen, um ungelösten Fragen der fundamentalen Physik nachzugehen. Thorium-Atomkerne lassen sich für ganz spezielle Präzisions-Messungen verwenden. Das hatte man jahrzehntelang vermutet, weltweit war nach den passenden Atomkern-Zuständen gesucht worden, 2024 gelang einem Team der TU Wien mit Unterstützung internationaler Partner der entscheidende Durchbruch: Der lange diskutierte Thorium-Kernübergang wurde gefunden. Kurz darauf konnte man zeigen, dass sich Thorium tatsächlich nutzen lässt, um hochpräzise…

Die aktuelle Quantenforschung ist international vernetzt, interaktiv und kommunikativ. Jeden Tag erscheinen etwa 100 neue Publikationen zum Thema – oft von Autor*innen, die eng zusammenarbeiten. Neue Entwicklungen werden rasch aufgenommen, meist innerhalb von wenigen Wochen, und innovative Ideen werden schnell weiterentwickelt. Dies ist der Alltag in der Forschung der Quantentheorie, die dieses Jahr 100 Jahre alt geworden ist, weshalb die UNESCO 2025 zum Internationalen Jahr der Quantenwissenschaft und -technologie ausgerufen hat. Doch nun hat eine internationale Forschungsgruppe um den Quantenphysiker…

Zwei Physiker der Universität Stuttgart haben bewiesen, dass das Carnot-Prinzip, ein zentrales Gesetz der Thermodynamik, nicht für Objekte in der Größenordnung von Atomen gilt, deren physikalische Eigenschaften miteinander verknüpft sind (sogenannte korrelierte Objekte). Diese Erkenntnis könnte zum Beispiel die Entwicklung winziger, energieeffizienter Quantenmotoren voranbringen. Das Wissenschaftsjournal Science Advances veröffentlichte die Herleitung. (DOI: 10.1126/sciadv.adw8462) Verbrennungsmotoren oder Dampfturbinen sind Wärmekraftmaschinen: Sie wandeln thermische Energie in mechanische Bewegung um – oder anders ausgedrückt, Wärme in Bewegung. In quantenmechanischen Experimenten ist es in den…

Eine internationale Forschungsgruppe unter Beteiligung des Museums für Naturkunde Berlin hat ein überraschend komplexes Nervensystem bei Seeigeln entdeckt. Die Tiere verfügen über eine Art „Ganzkörper-Gehirn“, dessen genetische Organisation der des Wirbeltiergehirns ähnelt. Zudem fanden die Forschenden lichtempfindliche Zellen im gesamten Körper der Seeigel – vergleichbar mit Strukturen der menschlichen Netzhaut. Die Studie, gefördert vom Human Frontiers Science Program, wurde in Zusammenarbeit mit der Stazione Zoologica Anton Dohrn (Neapel), dem Laboratoire de Biologie du Développement de Villefranche-sur-Mer und dem Institut de…

Peroxisomen sind lebenswichtige Zellorganellen, die eine zentrale Rolle im Lipidstoffwechsel und bei der Entgiftung von Zellen spielen. Damit sie ihre Aufgaben erfüllen können, müssen zahlreiche Enzyme präzise in ihr Inneres transportiert werden. Ein Forschungsteam der Ruhr-Universität Bochum um Prof. Dr. Ralf Erdmann und Dr. Ismaila Francis Yusuf hat nun einen bislang unbekannten Qualitätskontrollmechanismus des peroxisomalen Proteintransports in der Bäckerhefe Saccharomyces cerevisiae entdeckt, der für die Funktionsfähigkeit der Organellen entscheidend ist. Die Studie wurde am 28. Oktober 2025 in der Fachzeitschrift…

Forschungsteam gewinnt aus Genen und Fossilien neue Erkenntnisse zur Evolution einer AlgeVon winzigen Moosen über filigrane Farne bis zu riesigen Bäumen – Landpflanzen zählen zu den komplexesten fotosynthetischen Organismen der Erde. Ihre Geschichte beginnt jedoch eher unscheinbar: bei Grünalgen, die vor Hunderten von Millionen Jahren lebten. Unter den Vorfahren sticht eine Gruppe heraus, die noch heute in der Natur vorkommt: die Süßwasseralge Coleochaetophyceae. Einige Arten dieser Gruppe bilden aus Zellfäden dichte Geflechte mit scheibenförmiger Gestalt. Was auffällig ist: Die nächsten…

Ein seltener Fossilfund zeigt, wie weit die Ursprünge der heute lebenden Stechmückenarten zurückreichen. In 99 Millionen Jahre altem Bernstein entdeckten LMU-Forschende die bisher älteste bekannte Stechmücken-Larve. Das kreidezeitliche Fossil stammt aus der Region Kachin in Myanmar und hat sich in ausgezeichnetem Zustand erhalten. Es konnte als neue Art einer neuen Gattung beschrieben werden und trägt nun den Namen Cretosabethes primaevus. Dieser erste fossile Nachweis einer Stechmückenlarve in Bernstein stellt gleichzeitig den ersten Fossilfund einer Mückenlarve aus dem Mesozoikum dar, denn…

Eine Alpenpflanze könnte über den Schlüssel für ihr Fortbestehen in einem sich stetig erwärmenden Klima verfügen. Forschende der ETH Zürich haben nämlich den Ursprung von zwei uralten Genvarianten in der Pflanze geklärt. Diese Varianten steuern den Zeitpunkt des Blühens. Das Klima erwärmt sich immer schneller, besonders in den Alpen. Das fordert Organismen heraus. Wenn sie sich nicht in grössere Höhen ausbreiten, müssen sie sich an ihrem bisherigen Standort sehr rasch an höhere Temperaturen anpassen, oder ihre Populationen werden geschwächt und…

Das Forschungsprojekt „DynaCom“ will das Verständnis der Artenvielfalt auf Inseln erweitern. Nach einer zehnjährigen Phase mit Experimenten und Beobachtungen im Wattenmeer ist nun eine große Datenauswertung geplant. Forschende der Universität Oldenburg befassen sich insbesondere damit, wie ein Ökosystem gedeiht – und wie sich dieser Prozess verlässlich prognostizieren lässt. Grünes Licht für „DynaCom“: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert das Anfang 2019 gestartete Forschungsprojekt an der Universität Oldenburg für zwei weitere Jahre mit rund 1,2 Millionen Euro. „Wir freuen uns sehr über…

Beim Kochen, im Garten oder auf der Toilette – täglich wird eine Vielzahl organischer Abfälle produziert. Doch was oft als „Müll“ gilt, steckt voller Wertstoffe, die ihr Potenzial nur dann entfalten können, wenn sie in Kreisläufe zurückgeführt werden. Wie das genau funktioniert und warum das auch für die nachhaltige Veränderung der Wirtschaft wichtig ist, zeigt der vom Deutschen Biomasseforschungszentrum und der Stadtreinigung Leipzig konzipierte und am 24. Oktober 2025 offiziell eingeweihte Stadtrundgang „KreisLauf“. Er ist ab sofort im Leipziger Stadtgebiet…

Ab sofort gibt es ein funktionsfähiges Messnetz für Deutschlands Moorgebiete. Eingerichtet wurden die 155 Messpunkte in Offenland und Wald in den vergangenen fünf Jahren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Thünen-Instituts. Am heutigen Donnerstag übergeben sie ihren Bericht zur Aufbauphase an den Auftraggeber, das Bundesministerium für Landwirtschaft, Ernährung und Heimat. Braunschweig/Eberswalde (23. Oktober 2025). Ein Netz aus 155 Messstationen spannt sich neuerdings über Deutschlands Moorböden. Eingerichtet wurden sie in den vergangenen fünf Jahren von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Thünen-Instituts für Agrarklimaschutz…

Mit einem Flugexperiment zwischen Oberpfaffenhofen und Erlangen ist heute das neuste Schlüsselexperiment der Initiative QuNET erfolgreich zu Ende gegangen. Das Flugzeug bildete einen mobilen Knoten in einem Quantennetz und stellte eine Verbindung zu einer Bodenstation her. Dort wurden die Photonen erfolgreich empfangen und vermessen. Die Technologien aus dem demonstrierten Schlüsselexperiment sind wegweisend für zukünftige sichere Quantenkommunikation. Es ist nicht einfach, einzelne Photonen von einem Flugzeug aus gezielt auf den Weg zu bringen, in einer Bodenstation einzufangen und auch zu erkennen….

Das Forschungsprojekt „Gen-AIvatar – Universelle Erstellung von emotionalen und diversen Avataren durch generative KI“ erhält eine NEXT.IN.NRW-Förderung in Höhe von rund 2 Millionen Euro. Dabei entwickeln Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Universität Bonn und der TH Köln gemeinsam mit der MindPort GmbH eine neuartige, KI-gestützte Lösung zur Erzeugung von Emotionen für realistische Avatare. Gen-AIvatar entwickelt innovative und kosteneffiziente Methoden, um lebensechte Avatare zu erstellen. „Besonders wichtig ist uns eine ganzheitliche Animation, bei der Stimme, Körperbewegung, Gestik und Mimik im Einklang sind…

Physiker*innen der Universität Greifswald entwickeln einen innovativen Ansatz für ein deutlich energieeffizienteres Arbeiten von Computern. Ihr Lösungsweg ist inspiriert vom menschlichen Gehirn. Die rasante Entwicklung der Künstlichen Intelligenz (KI) stellt die heutige Computertechnik vor Herausforderungen. Herkömmliche Silizium-Prozessoren stoßen an ihre Grenzen: Sie verbrauchen viel Energie, die Speicher- und Verarbeitungseinheiten sind voneinander getrennt und die Datenübertragung bremst komplexe Anwendungen aus. Da KI-Modelle immer größer werden und riesige Datenmengen verarbeiten müssen, steigt der Bedarf an neuen Rechenarchitekturen. Neben Quantencomputern rücken dabei insbesondere…

Wie können wir intelligente und lernfähige Roboter evaluieren? Woher wissen wir, ob solche Roboter gut sind in dem, was sie tun? Mit diesen Fragen beschäftigt sich CAVECORE – ein neues Marie Skłodowska-Curie Doctoral Network, das an der Universität Bremen koordiniert wird. Ab dem 1. September werden sich über einen Zeitraum von vier Jahren insgesamt 15 Promovierende im Rahmen von CAVECORE mit kognitiven Robotern beschäftigen – also mit Robotern, die mittels Sensoren ihre Umgebung erfassen, Informationen verarbeiten und häufig auch mit…