Innovative Produkte und Unternehmen aus dem Forschungsland Nordrhein-Westfalen – Teil 3

Borlator

Der Borlator ist eine Versuchseinrichtung zur Simulation eines 42 V Kraftfahrzeug-Bordnetzes, bestehend aus einem 42 V Generator inklusive Drehstromantriebsaggregat, einer 36 V Batterie, Verbrauchern und einem Aufbau zur Erzeugung serieller Lichtbögen.

Vor dem Hintergrund der zukünftigen Verschärfung der Schadstoffemissions-Grenzwerte wird es für Automobilhersteller immer wichtiger, den CO2-Ausstoß künftiger Fahrzeuggenerationen zu reduzieren. Die Einhaltung der Grenzwerte ist nach heutigem Stand der Technik nur dann möglich, wenn wichtige, bislang permanent vom Motor betriebene Funktionen, wie etwa Servolenkung oder Kühlwasserpumpe, nur noch im Bedarfsfall und dann elektrisch betrieben werden. So lässt sich der Benzinverbrauch und damit der Schadstoffausstoß entscheidend senken.

Die für den elektrischen Antrieb der Zusatzaggregate nötigen Spitzenenergien sind für ein herkömmliches 12 V-Bordnetz nicht mehr zu leisten. Deshalb haben sich führende Automobilhersteller auf die Einführung eines 42 V-Bordnetzes verständigt, das in Verbindung mit einer 42 V-Batterie genug elektrische Energie für zukünftige Anforderungen liefert.

An dieser Stelle setzt der Borlator an, der es ermöglicht Betrachtungen und Versuche des 42 V-Bordnetzes unter Laborbedingungen vorzunehmen. Dabei überzeugt der Aufbau vor allem durch eine sehr realistische Bordnetzwelligkeit, da die zur Verfügung stehende Spannung aus einem Fahrzeug-Generator bereitgestellt wird und nicht aus einem Labornetzteil. Um den Aufbau nicht örtlich zu binden, wurde er als Laborwagen konzipiert, der lediglich einen 16 A Drehstromanschluss benötigt, um den Generator-Antrieb zu versorgen.

Fachhochschule Dortmund

Fachbereich Informations- und Elektrotechnik

Prof. Dr.-Ing. Manfred Krüger

transferstelle@fh-dortmund.de

www.fh-dortmund.de

Lasergestützte Vorfertigung im Trockenbau

Hightech auf dem Bau in Deutschland unmöglich? Nein! Als Dienstleistungsunternehmen wird die „BauInsight GmbH“ (im folgenden „BauInsight“ genannt) Abläufe des Ausbaus analysieren, optimieren und anschließend dem einfachen Handwerksunternehmen Software- und Konzeptlösungen anbieten. Das Verbinden vorhandener Programme in Kombination mit neuen Herstellungsverfahren für den Trockenbau ist zunächst Ziel der BauInsight. Im Mittelpunkt stehen dabei zum einen einfache Bedienung für den Anwender, zum anderen die Einführung der Vorfertigung und Schonung vorhandener Ressourcen.

BauInsight tritt ab Anfang´04 als Softwareanbieter für Trockenbauunternehmen, Vorfertigungsindustrie und Logistikunternehmen auf. Sie verbindet vorhandene Standardsoftware mit Spezialsoftware, indem Daten nach Bedarf automatisch in andere nutzbare Formen umgewandelt werden. Manuelle Neueingaben in andere Programme werden damit überflüssig. Zusätzlich wird in naher Zukunft die Vorfertigung im Trockenbau als neues Dienstleistungsfeld entstehen, für das BauInsight bereits heute Lösungen vorsieht.

Hierdurch kann die Montagezeit am Einbauort verkürzt und die Qualität deutlich erhöht werden, da dann nur noch ein Bausatz entsprechend der Bauanleitung zusammengesetzt werden muss. Die Baustelle bleibt sauber und Behinderungen anderer Baubeteiligter können ausgeschlossen werden. Besonders bei problematischen Altbausanierungen lassen sich dann endlich qualitativ hochwertige Trockenbauwände kostensparend gemäß den bauphysikalischen Anforderungen erstellen. Wesentliche Elemente der Software sind bereits in einem Prototyp am Lehrstuhl Baubetrieb der Uni Dortmund unter der Leitung von Prof. Dr. Blecken entwickelt worden. Mit BauInsight sind bis zu 6% Kostenersparnis für Bauunternehmen realisierbar.

Universität Dortmund

Lehrstuhl Baubetrieb

Prof. Dr.-Ing. Udo Blecken

gebhard@data.bauwesen.uni-dortmund.de

www.bauwesen.uni-dortmund.de

Effiziente Produktionslogistik durch die „Digitale Fabrik“

Die Digitale Fabrik ist eine Vision, die bereits heute in vielen Bereichen umgesetzt werden kann. Sie ist Integrator und Beschleuniger der Produktionsplanung und führt zu abgestimmten Prozessen. Darüber hinaus unterstützt die Digitale Fabrik die effiziente Umsetzung der Planung.

Durch die integrierte Anwendung von Berechnungsverfahren, Simulationsprogrammen und Optimierungsverfahren lassen sich erhebliche kostenrelevante Vorteile erzielen:

Einheitliche Datenbasis für Produkt- und Produktionsentwicklung

Gesicherte, systematische und reproduzierbare Vorgehensweise

Nutzungsmöglichkeit effizienter Werkzeuge zur zukunftsorientierten Systemplanung

Kontinuierliche Verfolgung der Zielgrößenerfüllung

Komplette, anschauliche und jederzeit reproduzierbare Dokumentation

Anschauliche 3D-Dokumentation zur Prozess- und Layout-Bewertung

Integrierte, dynamische Planung durch Ablaufsimulation

Bei der Digitalen Fabrik nimmt die Visualisierung des Produktionsprozesses eine immer wichtigere Rolle ein. Die Simulationsergebnisse helfen dem Kunden, einen Einblick zu gewinnen, wie die Produktion gestaltet werden kann. Somit wird durch die Digitale Fabrik ein wichtiges Bindeglied geschaffen, welches zur Unterstützung bei der Diskussion von Planungsergebnissen dient.

Neben seiner Expertise auf dem Feld der Digitalen Fabrik bietet das Duisburger Fachgebiet „Transportsysteme und -logistik“ seinen Partnern aus der Industrie folgende wissenschaftliche Dienstleistungen an:

– Standortplanung in der Distributionslogistik

– Abnahme von Logistiksystemen

– Einsatz von elektronischen Plantafeln

– Simulation und Planung von Distributionszentren

– Monitoring des Supply Chain Mangement

Universität Duisburg-Essen, Campus Duisburg

Fakultät für Ingenieurwissenschaften

Prof. Dr.-Ing. Bernd Noche

ipe-logistik@uni-duisburg.de

www-ipe.uni-duisburg.de/Logistik

ESCiO – Einführung von Sharing Cultures in Organisationen

ESCiO (Einführung von Sharing Cultures in Organisationen) ist ein Projekt im BMBF-Förderprogramm „Wissensintensive Dienstleistungen“ und setzt auf die Bündelung aktueller Forschungsergebnisse der Wirtschaftsinformatik sowie Geistes- und Sozialwissenschaften. Angesiedelt im Fachgebiet Wirtschaftsinformatik der Produktionsunternehmen der Universität Duisburg-Essen berücksichtigt der interdisziplinäre Ansatz die drei Kernbereiche des Wissensmanagements – Mensch, Organisation und Technik – und unterstützt dadurch das Management in seiner Aufgabe, eine Kultur des Wissenteilens in Organisationen ganzheitlich einzuführen und nachhaltig zu etablieren.

Über eine Analysemethodik werden wissensintensive Prozesse entlang der Wertschöpfungskette in Organisationen zunächst überprüft. Die dadurch aufgedeckten vielschichtigen und häufig latenten Kommunikationsdefizite werden in einem weiteren Schritt über die an die jeweilige Organisationsstruktur angepassten Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahmen kompensiert. Zentraler Entwicklungsbaustein ist das sogenannte ESCiO-Tool, das sich insbesondere an Einführungsverantwortliche im Bereich Wissensmanagement richtet. Hier ist die Gesamtheit aller Wissensmanagement-Instrumente in zwei getrennten Bereichen modelliert: der Tool-Box (Instrumente der Informations- und Kommunikations-Technologie) und der PE/OE-Box (Human- und strukturorientierte Methoden und Instrumente). Ein weiterer Bereich ist die Case-Box, in der Fallbeispiele abgelegt und inhaltlich mit den beiden Instrumenten-orientierten Bereichen verknüpft sind. Anhand der Fallstudien wird beschrieben, wie Organisationen innerhalb ihrer Projekte vorgegangen sind, welche Erfahrungen gesammelt wurden. Anhand dieser Lösungen aus der Praxis können wertvolle Informationen zur Entwicklung einer organisationsindividuellen Vorgehensweise gewonnen werden.

Ein interdisziplinärer Beirat aus Wissenschaftlern und Praktikern unterstützt das Projekt bei der Qualitätssicherung der Entwicklungsarbeiten.

Universität Duisburg-Essen

Wirtschaftsinformatik der Produktionsunternehmen

Prof. Dr. Heimo H. Adelsberger

escio@uni-essen.de

www.escio.uni-essen.de

Nanostrukturierter Diamant – Ein Werkstoff der Zukunft –

Bei nanostrukturierten Werkstoffen – nach der Dimension der Strukturierung in null-, ein-, zwei- bzw. dreidimensional (Cluster in einer Matrix, Filamente in einer Matrix, Sandwiches dünner Schichten oder nanometergroße Kristallite) klassifiziert – bestimmen innere Grenzflächen wesentliche Eigenschaften.

Härte ist für den Ingenieur eine der wichtigsten mechanischen Werkstoffeigenschaften. Ein Problem ist dabei, dass harte Werkstoffe meist spröde sind. Der ideale Werkstoff – z.B. für Werkzeuge – muss aber nicht nur hart, sondern auch zäh sein. Genau das kann man nun mittels Nanostrukturierung erreichen; so konnte der Physiknobelpreisträger von 1991, Pierre-Gilles de Gennes, zeigen, dass bei geeigneter Dimensionierung nanogeschichteter Strukturen aus zwei Materialien ein „Supermodulus“ genannter Effekt auftreten kann. Dieser zeigt sich in einem ausgeprägten Maximum der Härte und einer erhöhten Bruchfestigkeit; insbesondere kann durch Kombination einer harten mit einer weichen Schicht ein in der harten Schicht entstehender Riss in der weichen Schicht aufgefangen werden.

Diamant ist das mit Abstand härteste bekannte Material, wegen dieser Eigenschaft wird er schon lange als Werkzeugmaterial, vor allem zum Bearbeiten von Gestein eingesetzt. Verwendet man nun statt der üblichen „nur“ mit mikrokristallinem Diamant beschichteten Schneidwerkzeugen solche, die mit nanokristallinem Diamant beschichtet sind, steigt die Lebensdauer um etwa zwei Größenordnungen; bei Verwendung von nanogeschichtetem Material sollte auch eine gezielte Steuerung des Abriebverhaltens möglich sein, wie sie für die Verwendung in medizinischen Gelenkimplantaten mit höherer Lebensdauer erforderlich ist. Eine neue skalierbare, industrielle Plasmaquelle erlaubt die gezielte Erzeugung derartiger Materialien.

Universität Duisburg-Essen

Technische Physik

Prof. Dr. Volker Buck

volker.buck@uni-essen.de

tp-d08.tech.physik.uni-essen.de/AG%20Buck/index.html

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Messenachrichten

Neueste Beiträge

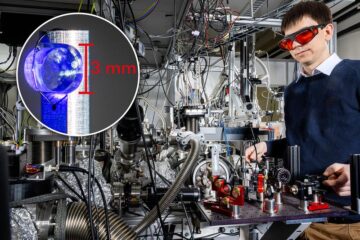

Atomkern mit Laserlicht angeregt

Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt

Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern

Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…