Zweifel am staatlichen Geldmonopol

Die Möglichkeit der Einnahmeerzielung und die hiermit verbundene Erweiterung der Machtposition der Regierungen ist Ursache dafür, dass trotz der beiden katastrophalen Geldwerterschütterungen in der ersten Hälfte des vorigen Jahrhunderts und der schleichenden Geldwertverminderung in den letzten fünfzig Jahren am staatlichen Geldmonopol festgehalten wird. Die logische Alternative zum Staatsmonopol, eine wettbewerbliche Geldordnung, würde dagegen eine fortwährende Anpassung an die jeweiligen monetären Erfordernisse erreichen. Eine solche monetäre Freiheit ist somit die Vorbedingung für gutes Geld. Zu diesem Ergebnis gelangt Dr. Paul Terres in einer Untersuchung, die er am Institut für Wirtschaftspolitik der Universität zu Köln bei Professor Dr. Christian Watrin erstellt hat. Für diese Arbeit erhielt Dr. Terres heute den Kölner Universitätspreis 2000.

Der Kölner Wirtschaftswissenschaftler erinnert daran, dass vor allem die Finanzierung von Kriegen ursprünglich ein wichtiger Grund zur Regulierung und Monopolisierung des Geldwesens war. So geht etwa die Gründung der Bank of England im Jahre 1694 auf den Finanzbedarf Wilhelms des III. zur Deckung der Ausgaben eines Krieges gegen Frankreich zurück.

Demgegenüber ist jedoch monetäre Freiheit – so Dr. Terres – notwendig, um in einem Wettbewerbsprozess ökonomisch effiziente monetäre Regelsysteme und mangelhaft angepasste Geldformen herauszufiltern und durch geeignetere monetäre Strukturen zu ersetzen. Hierdurch wird ein größtmöglicher Freiraum für eine Vielzahl monetärer Innovationen geschaffen, die in einem System zentraler Lenkung unterbleiben. So kann zum Beispiel die Frage, ob im Interesse der Konjunktur eine leicht inflationäre oder deflationäre Entwicklung des Geldwertes angestrebt werden sollte, nur durch den Wettbewerbsprozessbeantwortet werden. Auch die Frage nach der optimalen Höhe der Geldmenge kann auf diesem Wege am besten gelöst werden.

Das Wissen über die ständigen Wandlungen der Geldnachfrage der Individuen ist für eine zentrale monetäre Instanz nach Auffassung des Kölner Wirtschaftswissenschaftlers nicht verfügbar. Demgegenüber verführt die mit der monetären Herrschaft verbundene Machtposition dazu, diese Herrschaft zu eigenen Zwecken einzusetzen, die sich durchaus nicht mit den allgemeinen Interesse decken müssen. In einer wettbewerblichen und daher unpolitischen Ordnung wird den monetären Verfehlungen und dem „schamlosenMissbrauch“, den Regierungen mit dem Emissionsmonopol betrieben haben, ein Riegel vorgeschoben.

Aber selbst wenn vom Missbrauchsgedanken abgesehen wird, bleibt nach Auffassung des Kölner Wirtschaftswissenschaftlers das Argument bestehen, dassder Geldangebotsprozess von einer Zentralbank nicht in dem Maße koordinationsfördernd gestaltet werden kann, wie es in einem Wettbewerb des Geldsystems durch eine unmittelbare Koordination über Marktsignale möglich wäre. Auch der internationale Wettbewerb der nationalen Währungen untereinander ist aufgrund der verbleibenden Monopolbereiche der nationalen Währungen und aufgrund der unzulänglichen Anreiz- und Sanktionsstrukturen der nationalen monetären Behörden nur beschränkt in der Lage, den Entscheidungsträgern die für eine optimale Emissionspolitik notwendigen Informationen zu liefern.

Verantwortlich: Dr. Wolfgang Mathias

Für Rückfragen steht Ihnen Professor Dr. Christian Watrin unter der Telefonnummer 0221 391269, der Fax-Nummer 0221 9352446 und der Email-Adresse chwatrin@aol.com zur Verfügung.

Unsere Presseinformationen finden Sie auch im World Wide Web http://www.uni-koeln.de/organe/presse/pi/index.html.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen

Aktuelle und interessante Meldungen und Entwicklungen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften finden Sie hier zusammengefasst.

Unter anderem bietet Ihnen der innovations-report Berichte aus den Teilbereichen: Aktienmärkte, Konsumklima, Arbeitsmarktpolitik, Rentenmarkt, Außenhandel, Zinstrends, Börsenberichte und Konjunkturaussichten.

Neueste Beiträge

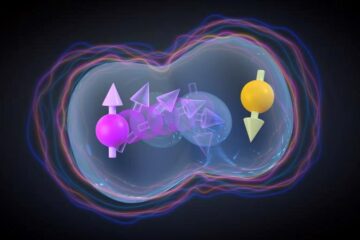

Experiment öffnet Tür für Millionen von Qubits auf einem Chip

Forschenden der Universität Basel und des NCCR SPIN ist es erstmals gelungen, eine kontrollierbare Wechselwirkung zwischen zwei Lochspin-Qubits in einem herkömmlichen Silizium-Transistor zu realisieren. Diese Entwicklung eröffnet die Möglichkeit, Millionen…

Stofftrennung trifft auf Energiewende

Trennkolonnen dienen der Separation von unterschiedlichsten Stoffgemischen in der chemischen Industrie. Die steigende Nutzung erneuerbarer Energiequellen bringt nun jedoch neue Anforderungen für einen flexibleren Betrieb mit sich. Im Projekt ColTray…

Kreuzfahrtschiff als Datensammler

Helmholtz-Innovationsplattform und HX Hurtigruten Expeditions erproben neue Wege in der Ozeanbeobachtung. Wissenschaftliche Forschung nicht nur von speziellen Forschungsschiffen aus zu betreiben, sondern auch von nicht-wissenschaftlichen Schiffen und marinen Infrastrukturen –…