Europäische Hausrinder stammen allesamt aus dem Nahen Osten – Keine Domestizierung von Auerochsen in Europa

Alle Rinderrassen, die heute in Europa verbreitet sind, stammen ursprünglich aus dem Nahen Osten. Wie Wissenschaftler der Johannes Gutenberg-Universität mitteilen, gibt es tatsächlich keine Anzeichen dafür, dass der vor etwa 400 Jahren ausgestorbene Auerochse in Europa domestiziert wurde. „Die Vorfahren unserer heutigen Hausrinder kamen vermutlich mit Viehzügen über Anatolien nach Europa“, sagt Prof. Dr. Joachim Burger vom Institut für Anthropologie. Die Untersuchungen zur Abstammung der europäischen Rinder anhand alter Erbsubstanz wurden von dem Wissenschaftsjournal Proceedings of the Royal Society veröffentlicht.

Schon lange spekuliert man darüber, wo der Ursprung der europäischen Haustiere zu lokalisieren ist. Bei Ziege und Schaf ist bekannt, dass sie aus dem Nahen Osten stammen, denn es gibt in Europa keine entsprechenden Wildtiere, die hätten domestiziert werden können. Das Hausrind allerdings besitzt in Europa einen wilden Vorfahren, den Auerochsen – auch Ur genannt – der erst im 17. Jahrhundert ausgestorben ist. Eine Multiautorenstudie, angeführt von Forschern aus Dublin und Mainz, weißt nun nach, wie es sich tatsächlich zugetragen hat. Gemeinsam mit über 40 weiteren, international renommierten Kollegen legen Ceiridwen Edwards, Dan Bradley (beide Dublin), Ruth Bollongino und Joachim Burger (beide Mainz) die molekulargenetische Analyse von DNA aus Skeletten des ausgestorbenen Auerochsen vor und vergleichen sie mit den Gendaten prähistorischer Hausrinder. Dadurch können sie die Geschichte der Rinder seit dem Ende der Eiszeit recht genau nachvollziehen.

Der Auerochse gehörte bis zu seiner Ausrottung zu den größten Landtieren Europas. Er war fast so groß wie ein Elefant und diente dem Menschen fast ausschließlich als Fleischlieferant. Höhlenmalereien wie in Lascaux zeigen die frühe Verbreitung des Wildrindes in Europa. Gemäß der Studie, die in dem britischen Wissenschaftsjournal Proceedings of the Royal Society veröffentlicht wurde, verringerte sich die Anzahl der europäischen Auerochsen aufgrund der Vergletscherung Europas vor circa 16.000 Jahren. Danach stieg ihre Zahl wieder an. Vor etwa 11.000 Jahren war der Auerochse fast in ganz Europa heimisch, ausgenommen der Norden Skandinaviens, nördliche Teile Russlands und Irland. Dann erreichte vor rund 8.500 Jahren mit dem Überschreiten des Bosporus eine völlig andere Rinderrasse den europäischen Kontinent. Diese Vorfahren unserer heutigen Rinder unterschieden sich genetisch sehr deutlich vom europäischen Wildrind, das sie im Verlauf der folgenden Jahrtausende völlig verdrängen sollten.

„Alleine können diese Vieherden nicht nach Europa gekommen sein, es muss von Menschen organisierte Viehzüge gegeben haben“, schließt der Mainzer Juniorprofessor Joachim Burger, Seniorautor der Studie. Binnen weniger Menschengenerationen war die neue Rinderrasse über ganz Mittel- und Osteuropa verbreitet und fand sich in fast jedem Bauernhof der ersten sesshaften Europäer. Erstaunlicherweise konnte die Studie der Palaeogenetiker keine Kreuzungen zwischen heimischen wilden Auerochsen und eingeführten domestizierten Rindern feststellen. „Die damaligen Bauern müssen die neuen Tiere getrennt von ihren wilden Artgenossen in Gehegen gehalten haben. Die Intensität der Viehzucht im frühen Neolithikum war folglich wesentlich höher als bisher gedacht“, erklärt Ruth Bollongino.

Doch woher kamen die domestizierten Rinder? Bislang konnte aufgrund der schlechten Erhaltungsbedingungen keine alte DNA aus Skeletten im Nahen Osten gewonnen werden. Nach jahrelangen intensiven Versuchen gelang es den beiden Teams aus Dublin und Mainz nun doch. Ceiridwen Edwards aus Irland erläutert dazu: „Unsere Studie konnte zum ersten Mal den Ursprung der europäischen Hausrinder in Syrien und Anatolien genetisch lokalisieren.“ Gleich ob es sich um Schwarzbunte, Fleckvieh oder schottisches Hochlandrind handelt: alle Rinder kamen aus dem Nahen Osten nach Europa.

Kontakt und Informationen:

Prof. Dr. Joachim Burger

Institut für Anthropologie

AG Palaeogenetik

Johannes Gutenberg-Universität Mainz

Tel. +49 (0) 6131 39 24489

Fax +49 (0) 6131 39 25132

E-Mail: jburger@uni-mainz.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-mainz.de/FB/Biologie/Anthropologie/MolA/Deutsch/Home/Home.htmlAlle Nachrichten aus der Kategorie: Studien Analysen

Hier bietet Ihnen der innovations report interessante Studien und Analysen u. a. aus den Bereichen Wirtschaft und Finanzen, Medizin und Pharma, Ökologie und Umwelt, Energie, Kommunikation und Medien, Verkehr, Arbeit, Familie und Freizeit.

Neueste Beiträge

Stofftrennung trifft auf Energiewende

Trennkolonnen dienen der Separation von unterschiedlichsten Stoffgemischen in der chemischen Industrie. Die steigende Nutzung erneuerbarer Energiequellen bringt nun jedoch neue Anforderungen für einen flexibleren Betrieb mit sich. Im Projekt ColTray…

Funktionalisiertes Chitosan als biobasiertes Flockungsmittel

… für die Aufbereitung komplexer Abwässer. Forschende am Fraunhofer-Institut für Grenzflächen- und Bioverfahrenstechnik IGB haben ein biobasiertes und funktionalisiertes Flockungsmittel entwickelt, mit dem sich Abwässer mit komplexen Inhaltsstoffen effizient aufreinigen…

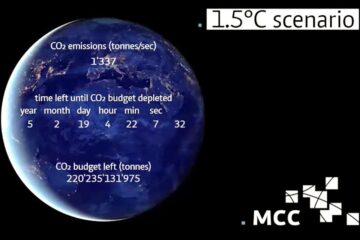

„Lücke“ bei CO2-Entnahmen

MCC-geführtes Forschungsteam beziffert erstmals die „Lücke“ bei CO2-Entnahmen. In Anlehnung an den Emissions Gap Report der Uno. Pläne der Staaten zum Zurückholen aus der Atmosphäre sind nicht auf dem Pfad…