Molekulare Zerreißprobe: Physiker eröffnen neue Wege zur Vermessung der Stabilität von Proteinen

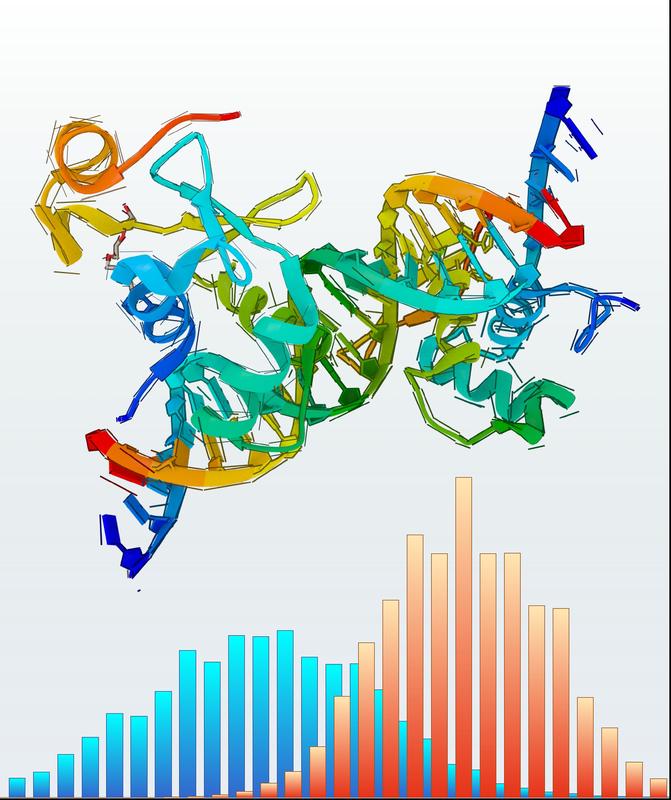

Die Illustration zeigt schematisch eine Proteinstruktur und Verteilungen der Bruchkräfte einer ihrer makromolekularen Bindungen unter Belastung für zwei verschiedene Belastungsraten. Grafik: Uni Leipzig, Institut für Theoretische Physik

So vielfältig wie die Funktionen, die Proteine im Körper übernehmen, sind auch die Krankheitsbilder, die Fehler im molekularen Bauplan nach sich ziehen können, darunter etwa Alzheimer oder die

Creutzfeldt-Jakob-Krankheit.

Der Bauplan der Proteine bestimmt sich maßgeblich aus mikroskopischen Bindungsenergien, die konventionellen biochemischen Techniken schwer zugänglich sind, sich jedoch aus dem Reißverhalten der Moleküle unter externer Kraft ableiten lassen.

Auf dieser Idee basiert die sogenannte dynamische Kraftspektroskopie, eine weit verbreitete Kombination experimenteller und theoretischer Methoden, die alle dem Ziel dienen, einzelne Moleküle kontrolliert zu zerreißen. Ähnlich wie in makroskopischen Bruch- und Crashtests lassen sich dann aus den dazu benötigten Kräften mittels Modellrechnungen Rückschlüsse auf die energetischen Eigenschaften und die Stabilität der Moleküle ziehen.

Die dazu verwendeten experimentellen Werkzeuge, wie etwa Laserfallen oder Rasterkraftmikroskope, erlauben traditionell nur Kraftprotokolle, in denen die Kraft zeitlich vergleichsweise langsam erhöht wird, was auch die mathematische Beschreibung des Reißvorgangs in konventionellen Theorien der Kraftspektroskopie erheblich vereinfacht.

Atomistische Computersimulationen dagegen operieren im entgegengesetzten Grenzfall sehr rasanter Kraftsteigerungen, um die erforderliche Rechenzeit in Rahmen des Machbaren zu halten. Dabei werden aber physikalische Effekte relevant, die sich in den zur Datenanalyse bislang verwendeten mathematischen Theorien nicht ausreichend berücksichtigen lassen.

Im Fachblatt „Nature Communications“ (Online-Ausgabe) stellen Forscher des Instituts für Theoretische Physik der Universität Leipzig nun eine neue Theorie der dynamischen Kraftspektroskopie vor, die es erstmals erlaubt, langsames und schnelles Aufreißen von Molekülbindungen mit einer einheitlichen analytischen Theorie zu beschreiben.

„Damit wird endlich ein direkter Vergleich zwischen Experiment und Computersimulation möglich“, sagt Prof. Dr. Klaus Kroy. „Auch für zukünftige Messungen, die mit innovativen experimentellen Techniken zu immer höheren Kraftraten vordringen, wird damit nun eine präzise mathematische Auswertung möglich. Davon darf man sich neue Einblicke in die Funktionsweise von Proteinen, Biopolymeren und anderen

Bausteinen des Lebens erhoffen, und damit am Ende auch ein besseres

Verständnis der molekularen Ursachen vieler Krankheiten.“

Artikel in „Nature Communications”:

„Theory of rapid force spectroscopy“,

von Jakob T. Bullerjahn, Sebastian Sturm und Klaus Kroy

doi:10.1038/ncomms5463

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Klaus Kroy

Institut für Theoretische Physik

Tel.: 0341 97 32436

E-Mail: klaus.kroy@uni-leipzig.de

http://www.nature.com/ncomms/2014/140731/ncomms5463/full/ncomms5463.html

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Das Mikrobiom verändert sich dynamisch und begünstigt wichtige Funktionen für den Wirt

Ein interdisziplinäres Forschungsteam des Kieler SFB 1182 untersucht am Beispiel von Fadenwürmern, welche Prozesse die Zusammensetzung des Mikrobioms in Wirtslebewesen steuern. Alle vielzelligen Lebewesen – von den einfachsten tierischen und…

Wasser im Boden – genaue Daten für Landwirtschaft und Klimaforschung

Die PTB präsentiert auf der Woche der Umwelt, wie sich die Bodenfeuchte mithilfe von Neutronenstrahlung messen lässt. Die Bodenfeuchte hat nicht nur Auswirkungen auf die Landwirtschaft, sondern ist als Teil…

Bioreaktor- und Kryotechnologien für bessere Wirkstofftests mit humanen Zellkulturen

Medizinische Wirkstoffforschung… Viele Neuentwicklungen von medizinischen Wirkstoffen scheitern, weil trotz erfolgreicher Labortests mit Zellkulturen starke Nebenwirkungen bei Probanden auftreten. Dies kann passieren, wenn zum Beispiel die verwendeten Zellen aus tierischem…