Acrylamid: Krebsrisiko durch Essenszubereitung

Dass Acrylamid im Essen Krebs verursachen kann, ist unbestritten. Nicht bekannt ist dagegen, wie hoch die Bevölkerung tatsächlich mit diesem Stoff belastet ist.

Eine Teststudie am Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin der Universität Erlangen-Nürnberg (Direktor: Prof. Dr. Hans Drexler) an einer Gruppe von 72 Personen hat nun Werte ergeben, die bedenklich stimmen. Für die Untersuchung nutzten die Umweltmediziner unter der Leitung von Prof. Dr. Jürgen Angerer ein von ihnen entwickeltes Verfahren. Europaweit ist das Institut in Erlangen fast die einzige Einrichtung, die einen solchen Nachweis führen kann.

Acrylamid, eine mutagene und krebserzeugende Substanz, wurde in erstaunlich großen Mengen in bestimmten Nahrungsmitteln, vor allem in Bratkartoffeln, Chips und Pommes Frites, Keksen und Kaffee gefunden. Die Spitzenwerte betrugen bis zu einigen Milligramm Acrylamid pro Kilogramm. Erst kürzlich hatte die Bundesverbraucherministerin Renate Kühnast eindringlich vor der Gefahr gewarnt, die der Gesundheit droht, wenn zuviel von diesem Stoff aufgenommen wird.

Ungewohnt ist, dass das Acrylamid nicht etwa durch Zusätze „von außen“ in die kontaminierten Nahrungsmittel eingeschleust worden ist. „Die Substanz entsteht im Gegenteil während der Nahrungszubereitung aus natürlichen Inhaltstoffen, beispielsweise aus Zuckern und speziellen Aminosäuren, wie sie in Kartoffeln enthalten sind“, erklärt der Lebensmittelchemiker Thomas Schettgen, der dieses Projekt bearbeitet hat. An der krebserzeugenden Wirkung von Acrylamid ändert das allerdings nichts.

„In dieser Situation ist es unerlässlich, Untersuchungen an repräsentativen Gruppen der deutschen Bevölkerung durchzuführen, um die Acrylamidaufnahme zu erfassen“, lautet die Einschätzung von Prof. Angerer. Für das individuelle Gesundheitsrisiko ist weniger der Anteil an Acrylamid ausschlaggebend, der in Nahrungsmitteln gefunden wird, als die biologische wirksame Dosis, die im menschlichen Körper feststellbar ist. Aus dieser inneren Belastung kann für jeden Menschen auf das zusätzliche Risiko geschlossen werden, an Krebs zu erkranken

Als biologisch wirksame Dosis wird das Reaktionsprodukt von Acrylamid mit Hämoglobin, dem roten Blutfarbstoff, angesehen. Man geht davon aus, dass Moleküle, die an Hämoglobin binden, auch mit der Erbsubstanz DNA reagieren, was der erste Schritt zur chemischen Krebsentstehung ist. Die als Hämoglobin-Addukte des Acrylamid bezeichneten Reaktionsprodukte können außer von den Erlanger Umweltmedizinern nur noch von einer Gruppe in Schweden nachgewiesen werden, die mit dem Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin zusammenarbeitet.

Bei der jüngsten Studie hat sich eine auffallend hohe Dosis an Acrylamid-Addukten im Blut der untersuchten Personen gefunden. Im Vergleich dazu fällt die Belastung mit anderen krebserregenden Substanzen deutlich niedriger aus. Es muss davon ausgegangen werden, dass besondere Lebensumstände und Ernährungsgewohnheiten das Risiko in manchen Fällen noch erheblich steigern.

Informationen:

Prof. Dr. Jürgen Angerer

Institut für Arbeits-, Sozial- und Umweltmedizin

Tel.: 09131-8526131

E-amail: angerer@asumed.med.uni-erlangen.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-erlangen.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

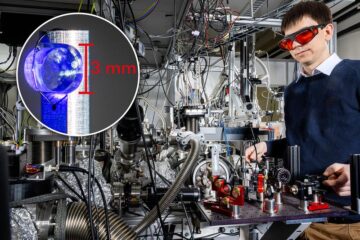

Atomkern mit Laserlicht angeregt

Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt

Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern

Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…