Zelltransplantation lässt Mäuse bei Tageslicht wieder sehen

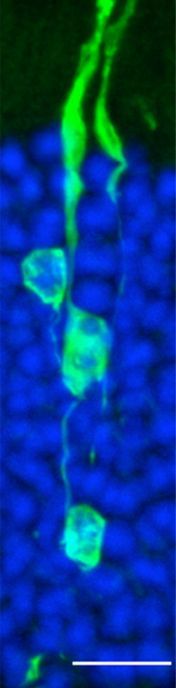

Transplantierte zapfen-ähnliche Fotorezeptoren (grün) integrieren funktional in die Netzhaut (blau) von Mäusen mit degenerierten Zapfen und erlauben die Verarbeitung v. Signalen im Tageslichtbereich ©CRTD/Marius Ader

Wenn die lichtsensitiven Zellen der Netzhaut, die sogenannten Fotorezeptoren, durch Erkrankungen degenerieren oder komplett verloren gehen, führt das unweigerlich zur Erblindung, da es bisher keine heilende Therapie gibt.

Eine der häufigsten Behinderungen in industrialisierten Ländern stellt der Verlust der für das Tagessehen zuständigen Zapfen-Fotorezeptoren dar. Professor Marius Ader vom DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien Dresden – Exzellenzcluster an der TU Dresden (CRTD) ist es nun in Kooperation mit Dr. Günther Zeck vom Naturwissenschaftlichen und Medizinischen Institut (NMI), Universität Tübingen gelungen, zapfen-ähnliche Fotorezeptoren von Spendermäusen in die Netzhaut von Mäusen mit defektem Tageslichtsehen zu transplantieren.

Dabei konnten sie nachweisen, dass die Spenderzellen korrekt integrierten und die Netzhäute der Empfängermäuse wieder Signale im Tageslichtbereich verarbeiten konnten. Diese Resultate stellen einen wichtigen Schritt zur Entwicklung zellbasierter Strategien für die zukünftige Behandlung solcher Netzhauterkrankungen dar. Die Studie ist im Fachjournal „Stem Cells“ veröffentlicht worden (DOI: 10.1002/stem.1824.)

Für das menschliche Sehen bei Tageslicht sind bestimmte Fotorezeptoren, die sogenannten Zapfen, verantwortlich. Die Degeneration dieser Zellen führt zu schweren Sehbehinderungen bei Krankheiten, wie der altersbedingten Makuladegeneration, der Zapfen-Stäbchen-Dystrophie und Spätstadien der Retinitis Pigmentosa.

Da die Netzhaut von Säugetieren, einschließlich der des Menschen, Fotorezeptoren selbst nicht ersetzen kann, führt das zum dauerhaften Verlust der Sehkraft. Bisher gibt es hier keine Heilungsmöglichkeiten. Derzeit werden mehrere Therapieansätze entwickelt, um degenerative Netzhauterkrankungen zu behandeln, jedoch erfordern die meisten das Vorhandensein von Zielzellen.

Obwohl diese Behandlungen Anzeichen für visuelle Verbesserungen zeigen, wurde eine kontinuierliche Degeneration von Fotorezeptoren beobachtet. Aus diesem Grund stellen zellbasierte Therapien mit dem Ziel, verlorene Fotorezeptoren zu ersetzen, eine vielversprechende, alternative Behandlungsstrategie dar.

Bei der Mehrzahl der Studien über Transplantationen von Fotorezeptoren bei Mäusen lag der Fokus bisher vor allem auf den Stäbchen-Fotorezeptoren. Stäbchen sind jedoch an schwache Lichtverhältnisse in der Dämmerung und der Nacht angepasst, sie dominieren daher die Netzhaut der nacht-aktiven Maus.

Da im Gegensatz dazu das menschliche Sehen bei Tageslicht vor allem von Zapfen-Fotorezeptoren abhängt, nutzten Marius Ader und sein Team genetisch veränderte Mäuse, die ausschließlich Zapfen besitzen. Sie transplantierten aus diesen Mäusen isolierte zapfen-ähnliche Fotorezeptoren in Empfänger-Mäuse, deren Zapfen degeneriert, beziehungsweise nicht funktionsfähig, waren.

Dabei konnte der Dresdner Neurobiologe gemeinsam mit seinem Tübinger Kooperationspartner mit Hilfe elektrophysiologischer Messungen erstmalig nachweisen, dass die transplantierten Zapfen funktional in die Netzhaut integrierten und auf hohe Lichtreize reagierten, die korrekt in der Empfängernetzhaut verarbeitet wurden.

“Die Ergebnisse dieser Studie sind für die Entwicklung von Zellersatztherapien bei Erblindung von großer Bedeutung, da sie den ersten Nachweis liefern, dass sich die Sehkraft bei Tageslicht durch Zelltransplantation in die Säugetiernetzhaut prinzipiell wiederherstellen lässt. Der erste Schritt ist gemacht, aber wir haben noch einen langen Weg vor uns, bis dieser Ansatz bei Patienten angewendet werden kann“, betont Marius Ader.

Als nächstes gilt es, die Anzahl der transplantierten Zellen sowie deren Lebensdauer zu erhöhen und eine zuverlässige Quelle zur Gewinnung einer ausreichenden Anzahl von Spender-Fotorezeptoren für klinische Anwendungen zu etablieren. Dabei wird voraussichtlich die Entwicklung von Fotorezeptoren aus induziert pluripotenten und embryonalen Stammzellen für zukünftige Transplantationsstudien eine entscheidende Rolle spielen.

Mit dieser Forschungsarbeit konnte somit grundlegend gezeigt werden, dass die Transplantation von Zapfen-Fotorezeptoren in die Säugetiernetzhaut eine neue erfolgversprechende Strategie für die Behandlung von bisher unheilbaren Erkrankungen der Netzhaut darstellen kann.

Publikation

Tiago Santos-Ferreira1, Kai Postel1, Henrike Stutzki2,3, Thomas Kurth1, Günther Zeck2, Marius Ader1: Daylight vision repair by cell transplantation. Stem Cells, DOI: 10.1002/stem.1824.

1) CRTD/DFG-Center for Regenerative Therapies Dresden, Technische Universität Dresden, Germany

2) Natural and Medical Sciences Institute at the University of Tübingen, Reutlingen, Germany

3) Graduate Training Centre of Neuroscience, Tübingen, Germany

Pressekontakt

Birte Urban-Eicheler

Pressesprecherin CRTD/DFG-Forschungszentrum für Regenerative Therapien Dresden – Exzellenzcluster an der TU Dresden

Tel.: 0351/ 458-82065

Fax: 0351/ 458-82059

E-Mail: birte.urban@crt-dresden.de

http://www.crt-dresden.de

Das 2006 gegründete Zentrum für Regenerative Therapien Dresden (CRTD) der Technischen Universität konnte sich in der dritten Runde der Exzellenzinitiative erneut als Exzellenzcluster und DFG-Forschungszentrum durchsetzen. Es wird von der Regenerationsbiologin Prof. Dr. Elly Tanaka geleitet. Ziel des CRTD ist es, das Selbstheilungspotential des Körpers zu erforschen und völlig neuartige, regenerative Therapien für bisher unheilbare Krankheiten zu entwickeln. Die Forschungsschwerpunkte des Zentrums konzentrieren sich auf Hämatologie und Immunologie, Diabetes, neurodegenerative Erkrankungen sowie Knochenregeneration. Zurzeit arbeiten sechs Professoren und elf Forschungsgruppenleiter am CRTD, die in einem interdisziplinären Netzwerk von über 75 Mitgliedern sieben verschiedener Institutionen Dresdens eingebunden sind. Zusätzlich unterstützen acht Partner aus der Wirtschaft das Netzwerk. Synergien im Netzwerk erlauben eine schnelle Übertragung von Ergebnissen aus der Grundlagenforschung in klinische Anwendungen. www.crt-dresden.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Wolken bedecken die Nachtseite des heißen Exoplaneten WASP-43b

Ein Forschungsteam, darunter Forschende des MPIA, hat mit Hilfe des Weltraumteleskops James Webb eine Temperaturkarte des heißen Gasriesen-Exoplaneten WASP-43b erstellt. Der nahe gelegene Mutterstern beleuchtet ständig eine Hälfte des Planeten…

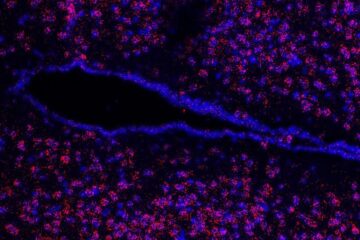

Neuer Regulator des Essverhaltens identifiziert

Möglicher Ansatz zur Behandlung von Übergewicht… Die rapide ansteigende Zahl von Personen mit Übergewicht oder Adipositas stellt weltweit ein gravierendes medizinisches Problem dar. Neben dem sich verändernden Lebensstil der Menschen…

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser

Ein Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der Extreme Light Infrastructure (ELI) hat gemeinsam ein Experiment zur Optimierung…