Den Eigenheiten von Tumorzellen auf der Spur

Durch die vereinten Anstrengungen vieler Wissenschaftler weltweit konnten etliche molekulare Veränderungen identifiziert werden, die die bösartigen Eigenschaften von Krebszellen ausmachen. Bei Experimenten in Zellkulturen und zum Teil auch in Tiermodellen gelang es, die Aktivität dieser Tumormoleküle zu hemmen und dadurch die Vermehrung der Krebszellen zu stoppen.

„Allerdings haben fast alle diese Therapieansätze in der klinischen Erprobung bislang versagt“, so Professor Manfred Schartl vom Biozentrum der Uni Würzburg. Offensichtlich sei die Forschung also noch weit davon entfernt, die tatsächliche Situation bei Patienten zu verstehen. Die molekularen Veränderungen in Tumorzellen seien sehr komplex. Hinzu komme, dass die entarteten Zellen im erkrankten Organismus ein kompliziertes regulatorisches Netzwerk benutzen, um sich unkontrolliert zu teilen und als Metastasen zu wachsen.

Vor diesem Hintergrund findet vom 2. bis 4. April das Symposium „Ras-dependent pathways in human cancer“ in der evangelischen Tagungsstätte Wildbad in Rothenburg ob der Tauber statt. Veranstalter ist der Sonderforschungsbereich Transregio 17. Dieser wird von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert und von den Professoren Martin Eilers (Institut für Molekularbiologie und Tumorforschung, Marburg) und Manfred Schartl (Physiologische Chemie, Würzburg) koordiniert.

Die beteiligten Wissenschaftler analysieren gemeinsam einen der wichtigsten Signalwege zur Kontrolle der Zellteilung. Herzstück dieses Signalwegs ist das Ras-Protein. Die Forscher untersuchen, wie zentrale Eigenschaften von Tumorzellen aus Wechselwirkungen zwischen dem Ras-Signalweg und anderen Signalwegen und dem genetischen Status von Krebszellen hervorgehen.

Das Symposium läuft in englischer Sprache ab und beinhaltet fünf Sitzungen (Signaling, Stem Cells, Senescence and Apoptosis, Tumorstroma and Angiogenesis, Metastasis) mit Gastvorträgen namhafter internationaler Wissenschaftler und Mitglieder des Transregios. Den Hauptvortrag hält Bob Eisenman vom Fred-Hutchinson-Krebsforschungszentrum in Seattle. Mehr Informationen finden sich im Internet: http://www.imt.uni-marburg.de/tr17/symp2007/index.html

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.imt.uni-marburg.de/tr17/symp2007/index.html http://www.uni-wuerzburg.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

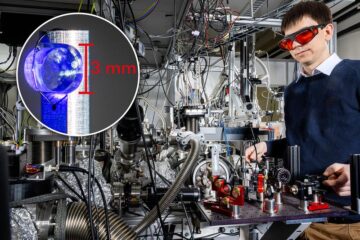

Atomkern mit Laserlicht angeregt

Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt

Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern

Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…