Reaktor aus "goldigen" Röhrchen

Gold-Nanoröhrchen in Polycarbonatfilmen zur Untersuchung katalytischer Reaktionen an Gas-Flüssig-Grenzflächen

Brennstoffzellen brauchen Wasserstoff. Leider enhält Wasserstoff, der nach den üblichen Verfahren hergestellt wird, größere Mengen an Kohlenmonoxid (CO), das die Funktion der Brennstoffzelle beeinträchtig und entfernt werden muss. Wie Forschungen ergeben haben, sind Nanopartikel aus Gold auf einem Trägermaterial mit hoher Oberfläche gute Katalysatoren, um CO bei Raumtemperatur zu CO2 zu oxidieren. Aber was leistet das Gold dabei – und welche Rolle spielt der Träger? Forscher von der University of Wisconsin haben einen „Membranreaktor“ entwickelt, mit dem sich der Katalystor ohne seinen Träger untersuchen lässt.

Wie stellt man das am geschicktesten an, einen Katalysator, der aus nanoskopischen Partikelchen besteht, in „Reinform“ zu untersuchen, also frei von einem Trägermaterial? Das Team um James A. Dumesic hatte eine pfiffige Idee. Die Forscher nahmen eine hauchdünne Kunststoff-Membran aus Polycarbonat, die Poren mit Durchmessern von 220 nm enthält. Nach einer speziellen Vorbehandlung der Oberfläche wird Gold auf der Membran abgeschieden. Wenn sich das Edelmetall an den Wänden der winzigen Poren ablagert, entstehen Nanoröhrchen aus purem Gold. In einem anschließenden Ätzverfahren wird die oberste Schicht der Polycarbonatmembran selektiv abgetragen, sodass die Gold-Nanoröhrchen ein Stück herausragen. Diese Membran spannen die Wissenschaftler zwischen zwei Kammern ein, über die eine können Gase, über die andere Flüssigkeiten zugeführt werden. Und in der Tat: Die Gold-Nanoröhrchen katalysieren, ganz wie Goldnanopartikel, die Reaktion von CO und O2 zu CO2.

Systematische Untersuchungen der Reaktion brachten folgende Erkenntnisse: Die katalytische Aktivität wird durch die Anwesenheit von Wasser in den Röhrchen verstärkt und noch weiter angekurbelt, wenn dessen pH-Wert erhöht, die Flüssigkeit also alkalisch gemacht wird. Offenbar erleichtern Hydroxylgruppen (OH-) – die über basische Stoffe oder durch die Dissoziation von Wassermolekülen auf die Goldoberfläche gelangen – die Interaktion zwischen CO und O2, wobei CO2 und peroxidische Intermediate zu entstehen scheinen. Was die Theorie stützt: Im Falle von geträgerten Goldnanopartikeln hängen die erzielten Reaktionsgeschwindigkeiten stark von der Art des Trägermaterials ab. Besonders aktiv sind Goldnanopartikel auf Oxid-haltigen Trägern in feuchter Atmosphäre – das passt, denn auch dort treten Hydroxyl-Gruppen auf.

Mit Wasserstoffperoxid (H2O2) statt Sauerstoff als Oxidationsmittel läuft die Reaktion übrigens noch besser, vermutlich weil die Bindung zwischen den beiden Sauerstoffatomen hier leichter gespalten werden kann als im Sauerstoffmolekül.

Kontakt: Prof. J. A. Dumesic

Chemical and Biological Engineering Department

University of Wisconsin

Madison, WI 53706, USA

Fax: (+1) 608-262-5434

E-mail: dumesic@engr.wisc.edu

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.angewandte.orgAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern

Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…

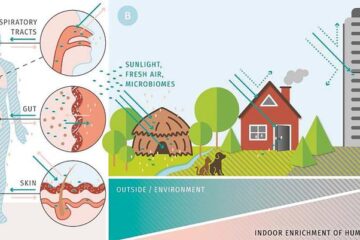

Wie Gebäude das Mikrobiom und damit die menschliche Gesundheit beeinflussen

Führende internationale Forschende unter Federführung von Kiel Life Science-Sprecher Professor Thomas Bosch von der CAU beschreiben eine völlig neue Dimension der Mikrobiomforschung und weisen auf die bislang kaum untersuchten Auswirkungen…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt

Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…