Ursachen für Grippe-Epidemie von 1918 geklärt

Virusübertragung von Vogel auf Mensch erforscht

Wissenschaftler des National Institute for Medical Research haben herausgefunden wie das Virus, das die schwerste Grippe-Epidemie in der Menschheitsgeschichte ausgelöst hat, auf den Menschen übertragen wurde. Sie gehen davon aus, dass das Virus 1918 von Vögeln auf den Menschen übergesprungen ist. Die in Science veröffentlichten Forschungsergebnisse sollen es in Zukunft ermöglichen, jene Vogelviren früher zu identifizieren, die eine potenzielle Gefahr darstellen. Das Team betont jedoch, dass Viren nicht am Wechsel zwischen den Arten gehindert werden können. Das Wissen um die Struktur eines Virus reiche nicht aus um seine Ausbreitung zu stoppen.

Das entscheidende erste Infektionsstadium für das Grippevirus ist die Anbindung an jene Zellen, in denen es sich vermehrt. Dabei kommen dornähnliche Moleküle, die so genannten Hämagglutinine (HA), zum Einsatz. Sie binden sich an bestimmte Rezeptoren auf der Zelloberfläche an. Die Hämagglutinine von Menschen und Vögeln interagieren mit verschiedenen Rezeptoren. Daher infizieren Vögelviren Menschen normalerweise nicht. Das Team hat die Hämagglutinine der Spanischen-Grippe-Epidemie von 1918 genau untersucht. Dabei zeigte sich, dass bereits geringe Veränderungen in der Struktur für eine Anbindung an menschliche Zellen ausreichend waren. Dadurch wurde die Übertragung von Vögeln auf Menschen ermöglicht sowie auch jene zwischen Menschen.

Das Team untersuchte Proben des historischen Virus mittels Röntgen-Kristallografie. Mit diesem Verfahren konnte die dreidimensionale Struktur der Hämagglutinine ermittelt werden. Teilweise scheinen die furchtbaren Folgen der Grippe-Epidemie von 1918 darauf zurückzuführen sein, dass die für die Übertragung auf den Menschen notwendigen Veränderungen so gering waren. Kleiner als jene Veränderungen, die bei den Epidemien von 1957 und 1968 erforderlich waren. Der leitende Wissenschaftler Sir John Skehel erklärte gegenüber der BBC, dass die neuen Forschungsergebnisse Wissenschaftlern ermöglichten, Veränderungen des Grippevirus auszuspüren und zu beobachten. Eine Vorhersage zukünftiger Virusformen sei jedoch genauso wenig möglich wie das Verhindern ihres Entstehens.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

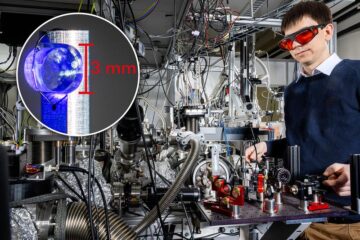

Atomkern mit Laserlicht angeregt

Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt

Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern

Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…