Autoantikörper könnten Ursache für schweren HUS-Verlauf bei EHEC Infektionen sein

Mediziner und Wissenschaftler der Universitätsmedizin Greifswald und der Universität Bonn haben Hinweise auf eine mögliche, bisher nicht beschriebene Ursache für die schweren Verläufe bei Patienten mit hämolytisch-urämischem Syndrom (HUS) nach einer EHEC Infektion gefunden, wie Prof. Andreas Greinacher, Universitätsmedizin Greifswald, und Prof. Bernd Pötzsch, Universitätsklinik Bonn, heute informierten.

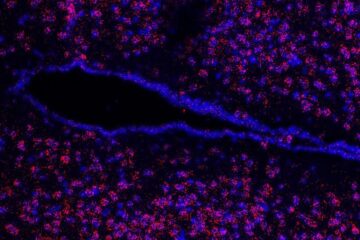

„Die neuen Erkenntnisse deuten darauf hin, dass die bezüglich ihrer Hirnfunktion schwer betroffenen Patienten Eiweißstrukturen, sogenannte Autoantikörper, bilden, die möglicherweise über die Ansammlung eines Gerinnungsfaktors die Durchblutung wichtiger Gehirnregionen und der Nebenniere einschränken. Dies führt dann zu der schwerwiegenden Symptomatik“, erläuterte der Greifswalder Transfusionsmediziner und Gerinnungsexperte Prof. Andreas Greinacher.

Zusätzlich zum hämolytisch-urämischen Syndrom, das durch den Giftstoff Shigatoxin der EHEC Bakterien verursacht wird und die Niere schädigt, sind die neurologischen Auswirkungen auf das Gehirn wie Bewusstseinsstörungen und Epilepsien für die behandelnden Ärzte die schwierigste Komplikation von EHEC. Die Greifswalder und Bonner Ärzte und Wissenschaftler haben seit Ausbruch der EHEC Infektion eng zusammengearbeitet, um eine Erklärung für den ungewöhnlich schweren Verlauf der Erkrankung bei einigen Patienten zu finden.

Im Verlauf der Erkrankung kommt es zur Bildung von Autoantikörpern. „Autoantikörper entstehen frühestens fünf Tage nach der EHEC Infektion. Damit erklärt sich, warum die Patienten die Durchfallerkrankung in der Regel bereits überstanden haben und erst danach die schweren neurologischen Symptome auftreten“, so Greinacher weiter. „Warum nicht alle Patienten diese zusätzlichen Autoantikörper bilden, ist noch ungeklärt.“ Die selbstzerstörerischen Autoantikörper entstehen durch eine Fehlleitung des Immunsystems.

Die Ärzte des Greifswalder Universitätsklinikums haben bei den ersten HUS-Patienten eine neue Therapie, die Autoantikörper entfernen kann, begonnen. Das Team um Prof. Markus Lerch und Prof. Sylvia Stracke (Klinik für Gastroenterologie und Nierenerkrankungen), Prof. Stephan Felix und Dr. Peter Abel (Klinik für Kardiologie und Intensivmedizin) und Prof. Andreas Greinacher (Transfusionsmedizin und Gerinnungsmedizin) filtert die Antikörper aus dem Blut der Patienten. Ob die Behandlung den Krankheitsverlauf positiv beeinflussen kann, wird sich aber erst in einigen Tagen zeigen. „Die ersten Entwicklungen bei den Blutwerten stimmen uns optimistisch.“

Die Greifswalder Wissenschaftler forschen seit Jahren an durch Antikörper verursachte Herz-Kreislauferkrankungen. Das Greifswalder Zentrum für Innovationskompetenz für humorale Immunreaktionen bei kardiovaskulären Erkrankungen (ZIK HIKE) ist ein vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt, das Reaktionen des Immunsystems und speziell die Wirkungsweise von Antikörpern gegen körpereigene Proteine mit Methoden der Nanotechnologie erforscht. Es wird von den Professoren Greinacher und Felix geleitet (http://www.hike-autoimmunity.de).

Ansprechpartner

Universitätsmedizin Greifswald

Institut für Immunologie und Transfusionsmedizin

Abteilung Transfusionsmedizin

Leiter: Prof. Dr. med. Andreas Greinacher

Sauerbruchstraße, 17475 Greifswald

T +49 3834 86-54 82

E greinach@uni-greifswald.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.medizin.uni-greifswald.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neuer Regulator des Essverhaltens identifiziert

Möglicher Ansatz zur Behandlung von Übergewicht… Die rapide ansteigende Zahl von Personen mit Übergewicht oder Adipositas stellt weltweit ein gravierendes medizinisches Problem dar. Neben dem sich verändernden Lebensstil der Menschen…

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser

Ein Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der Extreme Light Infrastructure (ELI) hat gemeinsam ein Experiment zur Optimierung…

AI – Avalanche Intelligence am SLF

Maschinell trainierte Algorithmen schätzen die aktuelle Lawinenlage ähnlich gut ein wie Menschen – mit anderen Ansätzen, Stärken und Schwächen. Vorhersage für Samstag, den 10. Februar 2024, für die Südschweiz, herausgegeben…