Studiengebühren: Australisches Modell erleichtert Finanzierung

Entsprechende Studienkredite nach australischem Vorbild könnten auch in Deutschland großflächig eingesetzt werden. Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie des RWI und der Australian National University. Sie zeigt, dass ein so genannter „income contingent loan“ die von den Absolventen wahrgenommene finanzielle Belastung deutlich reduziert.

Deutsche Studenten über Studiengebühren an den Kosten ihres Studiums zu beteiligen, ist ökonomisch sinnvoll. Um Effizienz und Gleichheit zu gewährleisten, sollten die Studiengebühren jedoch über spezielle Kredite finanziert werden können, die für möglichst viele Studenten verfügbar sind und leicht abgezahlt werden können. Ein Gebührenmodell, das diese Eigenschaften aufweist, ist der so genannte „income contingent loan“ (ICL).

Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des RWI und der Australian National University. Im Gegensatz zu herkömmlichen Studienkrediten bemisst sich beim ICL der monatliche Rückzahlungsbetrag am jeweiligen späteren Einkommen und darf einen festgelegten Einkommensanteil nicht überschreiten. Auf diese Weise werden übermäßige finanzielle Belastungen der Absolventen vermieden. Zudem sinkt die Zahl derer, die ihren Kredit nicht zurückzahlen können. Modelle dieser Art werden seit mehreren Jahren erfolgreich in Australien und Neuseeland eingesetzt.

Als Argument gegen Studiengebühren wird häufig vorgebracht, dass die Furcht, ein zu ihrer Finanzierung aufgenommenes Darlehen später nicht zurückzahlen zu können oder sich finanziell stark einschränken zu müssen, viele Studenten von einem Studium abhalten könnte. Einkommensabhängige Kredite nach dem Vorbild des ICL wären geeignet, potenziellen Studenten diese Furcht zu nehmen.

Westdeutsche Uni-Absolventen haben die höchsten Einkommen

Für die Modellrechnungen der Studie wurden Studiengebühren von 3.500 Euro pro Jahr über eine Dauer von fünf Jahren angenommen. Dies ergibt eine Gesamtsumme von 17.500 Euro, die innerhalb von 10 Jahren zurückgezahlt werden soll. Die Informationen zu den Einkommensverhältnissen männlicher und weiblicher Studienabsolventen in West- und Ostdeutschland lieferte der vom Statistischen Bundesamt erhobene „Mikrozensus“ aus dem Jahr 2007. Demnach verdienten westdeutsche Absolventen 2007 durchschnittlich am meisten (Bruttojahresgehalt: 51.525 Euro), gefolgt von ostdeutschen Absolventen (33.629 Euro), westdeutschen Absolventinnen (26.930 Euro) sowie ostdeutschen Absolventinnen (24.600 Euro).

Die Berechnungen zeigen, dass Universitätsabsolventinnen und -absolventen mit durchschnittlichem Verdienst im ersten Jahr der Rückzahlung bei konventionellen Krediten 7,8 bis 14,1% ihres Bruttoeinkommens für die Abbezahlung hätten aufwenden müssen. In niedrigeren Einkommensgruppen wäre die Belastung bis auf 26,8% angestiegen.

ICL: Kreditraten sollten nicht mehr als 8% des Bruttoeinkommens betragen

Im Gegensatz zu konventionellen Krediten basieren die Rückzahlungen bei einkommensabhängigen Krediten wie dem ICL auf dem Einkommen. Die Rückzahlung beginnt üblicherweise zwei Jahre nach Studienabschluss, insofern zu diesem Zeitpunkt ein gewisses Einkommen erreicht ist. Die Obergrenze für die Raten ist als Anteil am Einkommen festgeschrieben. Als Daumenregel gilt, dass nicht mehr als 8% des Bruttoeinkommens für die Tilgung des Kredits aufgewendet werden sollten. Der Staat übernimmt Ausfallgarantien, falls Studenten ihre Kredite nicht zurückzahlen können.

Ausgehend von diesem Szenario würde die Rückzahlungsdauer für Graduierte mit durchschnittlichem Einkommen 7 bis 12 Jahre betragen, für die niedrigsten Einkommensgruppen 11 bis 22 Jahre. Diese Ergebnisse sind vergleichbar mit denen anderer Länder wie Australien und Neuseeland, in denen einkommensabhängige Studienkredite seit Jahren erfolgreich im Einsatz sind.

Ihre Ansprechpartner dazu:

Prof. Dr. Thomas K. Bauer Tel.: (0201) 81 49-264

Sabine Weiler (Pressestelle) Tel.: (0201) 81 49-213

Dieser Pressemitteilung liegt Ruhr Economic Papers #244 „Student Loan Reforms for German Higher Education: Financing Tuition Fees“ zugrunde. Es ist unter http://www.rwi-essen.de/rep als pdf-Datei erhältlich.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.rwi-essen.de http://www.rwi-essen.de/publikationen/ruhr-economic-papers/359/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Wirtschaft Finanzen

Aktuelle und interessante Meldungen und Entwicklungen aus dem Bereich der Wirtschaftswissenschaften finden Sie hier zusammengefasst.

Unter anderem bietet Ihnen der innovations-report Berichte aus den Teilbereichen: Aktienmärkte, Konsumklima, Arbeitsmarktpolitik, Rentenmarkt, Außenhandel, Zinstrends, Börsenberichte und Konjunkturaussichten.

Neueste Beiträge

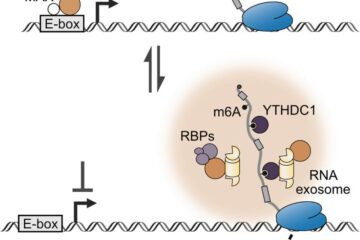

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

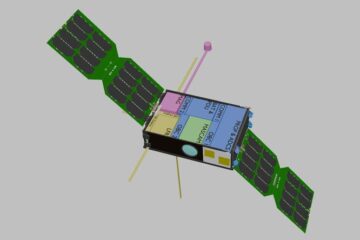

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…