Doppel-Pässe im Gehirn

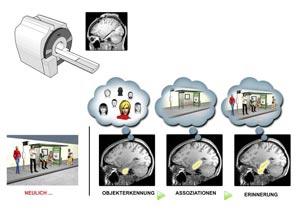

Schema zum Gedächtnisabruf: Bei den Bildern handelt es sich um Aufnahmen mit funktioneller Magnetresonanztomographie. (c) Grafik: Simon Strangeways<br>

Forscher der Universität Bonn haben nun mit ihren Kollegen in Cambridge zeitlich hoch aufgelöst entschlüsselt, wie das Zusammenspiel der beiden Hirnareale Schritt für Schritt funktioniert. Die Studie ist nun im Fachjournal „Nature Neuroscience“ erschienen.

Durch das Gedächtnis erlangt der Mensch die Fähigkeit, Informationen zu speichern, zu ordnen und wieder abzurufen. Wie dies genau funktioniert, ist eine faszinierende Frage der Wissenschaft. Zwei Strukturen spielen bei der Gedächtnisbildung eine wichtige Rolle: Der Hippocampus und der perirhinale Cortex. Der Hippocampus zählt zu den evolutionär ältesten Gehirnstrukturen und sitzt im Schläfenlappen. Menschen, bei denen beide Hippocampi zerstört sind, haben keine neuen Erinnerungen mehr. Der perirhinale Cortex befindet sich in der unmittelbaren Nachbarschaft des Hippocampus. Über seine Funktion wird in der Wissenschaft eine Kontroverse geführt: Entspricht seine Aufgabe weitestgehend der des Hippocampus oder erfüllt er eine ganz spezifische Rolle?

Auf diese Frage haben nun Wissenschaftler der Bonner Uni-Klinik für Epileptologie und ihre Kollegen von der Forschungseinheit für Kognition und Gehirnforschung in Cambridge (England) eine Antwort gefunden. „Der Hippocampus und der perirhinale Cortex erfüllen jeweils eigenständige Aufgaben, arbeiten in einer zeitlichen Abfolge aber sehr eng miteinander zusammen“, bringt Privatdozent Dr. Jürgen Fell von der Bonner Uni-Klinik für Epileptologie das überraschende Ergebnis auf den Punkt. „Das lässt sich mit Fußball vergleichen: Die Spieler nutzen wechselseitig Pässe, um ein Tor vorzubereiten.“

Direkte Einblicke ins Gehirn der Probanden

Die Wissenschaftler stellten 20 gesunden Probanden verschiedene Gedächtnisaufgaben und untersuchten mit funktioneller Magnetresonanztomographie (fMRT) über den Sauerstoffgehalt des Blutes indirekt die Aktivität bestimmter Gehirnareale in sehr hoher räumlicher Auflösung. Darüber hinaus bezogen die Forscher fünf Epilepsie-Patienten in die Studie mit ein, die zur Ortung des Anfallsherdes eine Elektrode ins Gehirn implantiert bekommen haben. „Damit konnten wir die Aktivität bestimmter Gehirnareale direkt messen und die fMRT-Resultate mit einer weiteren Methode mit sehr hoher zeitlicher Auflösung untermauern“, sagt Privatdozent Dr. Nikolai Axmacher, der an der Bonner Uni-Klinik für Epileptologie und dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (Standort Bonn) forscht.

Die Probanden beider Gruppen bekamen verschiedene Worte – wie etwa „Elefant“ oder „Auto“ – gezeigt. Zum Text wurde gleichzeitig eine bestimmte Farbe eingeblendet. Die Testpersonen mussten dann die Frage beantworten, ob etwa ein roter Elefant oder ein blaues Auto plausibel sind. Später wurden dann bereits bekannte und zusätzlich neue Wörter gezeigt. Kam den Probanden das Wort bekannt vor, sollten sie auch die damit verbundene Farbe angeben. „Hierbei ging es darum, das Quellengedächtnis zu aktivieren, mit dem nicht nur Objekte, sondern auch zusätzliche Eigenschaften und Situationen erinnert werden“, erläutert Dr. Fell.

Hoch aufgelöste Aufzeichnung im Tausendstel-Sekundenbereich

Während die Testpersonen die Aufgaben lösten, zeichneten die Wissenschaftler mit dem fMRT und den Elektroden die Aktivitäten der Gehirnareale auf, wobei im letzteren Fall eine Auflösung im Tausendstel-Sekundenbereich erreicht wird. „Bei beiden Methoden waren die Verläufe konform“, berichten die Bonner Forscher. Es zeigte sich, dass der perirhinale Cortex erkennt, ob es sich bei den präsentierten Objekten um einen vertrauten oder neuen Stimulus handelt. Waren die Worte aus der vorangegangenen Runde bekannt, schaltete sich der Hippocampus hinzu und stellte die Verknüpfung zu zusätzlichen Informationen her. Dann war wieder der perirhinale Cortex gefragt, der die Informationen zur Farbe zur Verfügung stellte. „Diese zeitliche Abfolge in der Kopplung der beiden Gehirnstrukturen, die an Doppelpässe erinnert, sind sowohl mit dem fMRT und den Elektroden ganz klar zu erkennen“, sagt Dr. Fell.

Besseres Verständnis von Gedächtnisprozessen

Damit sind die Wissenschaftler einen deutlichen Schritt vorangekommen zu verstehen, wie der Gedächtnisabruf im Gehirn und das Zusammenspiel verschiedener Areale funktionieren. „Die Ergebnisse zeigen, wie die einzelnen Bausteine unserer Gedächtnisinhalte im Zuge des Erinnerns zusammengesetzt werden“, sagt Dr. Bernhard Staresina von der Forschungseinheit für Kognition und Gehirnforschung in Cambridge, der hierzu zuvor auch an der Universität Bonn mit Dr. Fell und Dr. Axmacher geforscht hat. „Solche Resultate aus der Grundlagenforschung sind für viele praktische Anwendungen relevant“, erläutert Dr. Staresina. „Die Gedächtniseinbußen nach Unfällen oder bei neurodegenerativen Erkrankungen können nun präziser vorhergesagt werden. Auch können Gedächtnisprozesse möglicherweise unterstützt werden, indem die Zusammenarbeit von Hippocampus und perirhinalem Cortex durch elektrische Stimulation verstärkt wird.“

Publikation: Memory signals are temporally dissociated in and across human hippocampus and perirhinal cortex, Nature Neuroscience, DOI: 10.1038/nn.3154

Kontakt:

Privatdozent Dr. Jürgen Fell

Klinik für Epileptologie

Tel. 0228/28719343

E-Mail: juergen.fell@ukb.uni-bonn.de

Privatdozent Dr. Nikolai Axmacher

Klinik für Epileptologie

Deutsches Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen (Standort Bonn)

Tel. 0228/28719341

E-Mail: nikolai.axmacher@ukb.uni-bonn.de

Dr. Bernhard Staresina

MRC Cognition and Brain Sciences Unit

Cambridge, UK

Tel. +44 (0)1223 273752

E-Mail: bernhard.staresina@mrc-cbu.cam.ac.uk

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-bonn.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…