Nano-Magnetschalter, die sich selbst zusammenbauen

Um die Datenkapazitäten weiter zu erhöhen, sind noch wesentlich kleinere Bauteile notwendig. Gemeinsam mit Experten aus Grenoble und Straßburg haben Wissenschaftler des Instituts für Nanotechnologie (INT) am KIT einen Nano-Magnetschalter konstruiert – Vorbild war ein Mechanismus aus der Natur.

Was tun, wenn es für die Herstellung eines derartig winzigen Bauteils keine Werkzeuge mehr gibt? Eine Möglichkeit: Man bringt die Einzelteile dazu, sich eigenständig zu dem gewünschten Produkt zusammenzufügen. Das Forscherteam um Professor Mario Ruben vom INT hat sich für die Produktion eines Nano-Magnetschalters einen Trick bei der Natur abgeschaut: Die Wissenschaftler brachten synthetische Haftgruppen so an Magnetmoleküle an, dass diese von selbst an der richtigen Position auf einer Nanoröhre andocken.

In der Natur entsteht in einem ähnlich selbst-organisierenden Prozess beispielsweise ein grünes Blatt – ganz ohne den Eingriff einer übergeordneten Instanz. Die Einführung solcher Prinzipien in der Herstellung elektronischer Bauteile ist ein Novum und stellt einen Paradigmenwechsel dar.

Den Nano-Magnetschalter hat ein europäisches Team aus Wissenschaftlern des Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) in Grenoble und des Institut de Physique et Chimie des Matériaux der Universität Straßburg und des INT gemeinsam konstruiert. Eine Besonderheit des Schalters ist, dass er nicht wie konventionelle elektronische Bauteile aus anorganischen Materialien wie Silizium, Metallen, Oxiden oder ähnlichem besteht, sondern aus weichen Materialien wie Kohlenstoffnanoröhren und Molekülen.

Magnetisch ist ein einzelnes Metallatom, Terbium, welches in organisches Material eingebettet wird. Das Terbium reagiert hochempfindlich auf externe Magnetfelder. Die Information, wie dieses Atom sich entlang eines solchen Magnetfeldes ausrichtet, wird sehr effektiv an den durch die Nanoröhre fließenden Strom weitergegeben. So gelang es der CNRS-Forschungsgruppe um Dr. Wolfgang Wernsdorfer in Grenoble, den Magnetismus im Umfeld des Nano-Schalters elektrisch auszulesen – dies ermöglicht prinzipiell den Zugang zu höheren Speicherdichten, aber öffnet zugleich Tore zu wesentlich leistungsfähigeren Methoden der Informationsverarbeitung z. B. in Quantencomputern.

Die Funktionsweise des Nano-Magnetschalters beschreiben die Wissenschaftler in der Juli-Ausgabe der Zeitschrift Nature Materials (DOI-Nr. 10.1038/Nmat3050) zunächst für tiefe Temperaturen von um einem Grad Kelvin, das entspricht -272 Grad Celsius. Das Konsortium arbeitet nun darauf hin, die Arbeitstemperaturen des Bauteiles in naher Zukunft weiter steigern zu können.

Link Nature Materials Artikel:

http://www.nature.com/nmat/journal/vaop/ncurrent/pdf/nmat3050.pdf

Das Karlsruher Institut für Technologie (KIT) ist eine Körperschaft des öffentlichen Rechts nach den Gesetzen des Landes Baden-Württemberg. Es nimmt sowohl die Mission einer Universität als auch die Mission eines nationalen Forschungszentrums in der Helmholtz-Gemeinschaft wahr. Das KIT verfolgt seine Aufgaben im Wissensdreieck Forschung – Lehre – Innovation.

Weiterer Kontakt:

Tu-Mai Pham-Huu

Presse, Kommunikation und

Marketing (PKM)

Tel.: +49 721 608-48751

Fax: +49 721 608-45681

E-Mail: tu-mai.pham-huu@kit.edu

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.kit.eduAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…

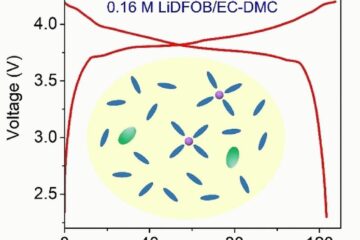

Für kostengünstigere, nachhaltigere Akkus

Ultraniedrig konzentrierter Elektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien Lithium-Salze machen Akkumulatoren leistungsfähig, aber teuer. Ein ultraniedrig konzentrierter Elektrolyt auf Basis des Lithium-Salzes LiDFOB könnte eine kostengünstige und dabei nachhaltigere Alternative sein. Zellen mit…

Chemischer Seiltrick auf molekularer Ebene

Mechanismusforschung hilft, wenn „Trial & Error“ versagt. In den meisten industriellen chemischen Reaktionen verbinden sich Katalysatoren mit den Ausgangsstoffen und begleiten sie über Zwischenstufen zum Produkt. Dieser Weg wird in…