Nanosensoren für Herz und Hirn

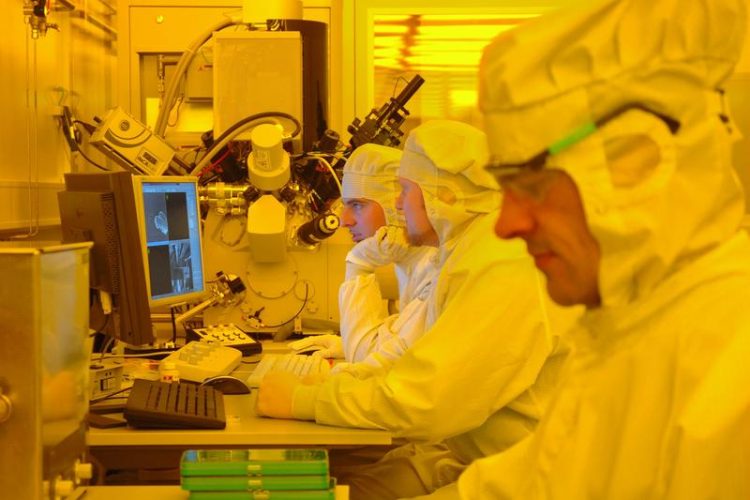

Im Reinraum des Kieler Nanolabors. Bild: Jürgen Haacks, CAU

16 Arbeitsgruppen der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), des Universitätsklinikums Schleswig-Holstein (UKSH) und des Fraunhofer Instituts für Siliziumtechnik (ISIT) erforschen zukünftig gemeinsam neuartige Sensoren für die medizinische Diagnostik. Damit sollen über winzigste Magnetfelder Gehirn- und Herzfunktionen aufgezeichnet werden. Die Geräte sollen es auch möglich machen, Prothesen mit Gedanken zu steuern und das Lernen zu optimieren. Mehr als 2 Millionen Euro für zunächst zwei Jahre gibt die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) für die zehn Teilprojekte.

Sensoren, die ohne Kühlung und Abschirmung auskommen und kaum detektierbare Magnetfelder aufspüren können, sind das ehrgeizige Ziel der Forschenden. Das würde die Magnetoenzephalographie (MEG) und die Magnetokardiographie (MKG) weiterentwickeln: „Neue visionäre medizinische Anwendungen sind denkbar, die mit bisherigen Sensoren nicht zu verwirklichen sind, zum Beispiel neue Körperüberwachungssysteme“, erklärt Professor Eckhard Quandt vom Kieler Institut für Materialwissenschaft, der die Projektanträge federführend begleitete.

„Meine herzlichsten Glückwünsche gehen an alle beteiligten Kolleginnen und Kollegen“, freute sich CAU-Präsident Professor Lutz Kipp über den Förderbescheid. „Die DFG hat die Innovationskraft und große gesellschaftliche Bedeutung der Nano- und Oberflächenforschung an der Universität Kiel erkannt. Wir hoffen sehr, dass auch das Land durch Erfolge wie diese anerkennt, welche Bedeutung die Spitzenforschung für die Reputation Schleswig-Holsteins und die Versorgung der Bevölkerung mit Zukunftstherapien hat.“

Vielversprechende Vorarbeiten haben die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bereits im Sonderforschungsbereich „Magnetoelektrische Verbundwerkstoffe – biomagnetische Schnittstelle der Zukunft“ geleistet. Ergebnis dieses Projektes waren Werkstoffe, die aus sogenannten magnetostriktiven und piezoelektrischen Materialien bestehen. Werden diese verformt, entsteht eine elektrische Spannung. Umgekehrt verformen sie sich, wenn eine Spannung angelegt wird. Damit war es den Kieler Forschenden bereits gelungen, kaum vorhandene Magnetfelder zu messen. In den kommenden zwei Jahren wollen sie die Messgrenze weiter nach unten verschieben, aus den Sensoren Systeme entwickeln und diese in der Kardiologie und Enzelphalographie einsetzen. Optimistisch stimmt Quandt dabei die etablierte und enge Zusammenarbeit in Kiel zwischen Materialwissenschaft, Physik, Elektrotechnik und Medizin.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Medizintechnik

Kennzeichnend für die Entwicklung medizintechnischer Geräte, Produkte und technischer Verfahren ist ein hoher Forschungsaufwand innerhalb einer Vielzahl von medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin.

Der innovations-report bietet Ihnen interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Bildgebende Verfahren, Zell- und Gewebetechnik, Optische Techniken in der Medizin, Implantate, Orthopädische Hilfen, Geräte für Kliniken und Praxen, Dialysegeräte, Röntgen- und Strahlentherapiegeräte, Endoskopie, Ultraschall, Chirurgische Technik, und zahnärztliche Materialien.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…