Harnwegsinfektionen: Wie zuverlässig sind Antibiotika?

Wie kleine Pillen sehen die Klebsiella pneumoniae-Bakterien aus, die sich an eine Schleimhautzelle der Harnblase angeheftet haben. Die Aufnahme zeigt einen frühen Zeitpunkt der Harnwegsinfektion; die Bakterien sind noch außerhalb der Zellen.

Manche Patienten, die bei einer Infektion der Harnwege erfolgreich mit Antibiotika behandelt wurden, erleiden schon bald nach der Genesung wieder dieselbe Infektion. Töten also die verwendeten Antibiotika auch wirklich alle Bakterien zuverlässig ab? Diese Frage soll bei einem Forschungsprojekt an der Universität Würzburg geklärt werden.

Harnwegsinfektionen sind, nach den Infektionen der Atemwege, die zweithäufigste Form von Infektionskrankheiten in Deutschland. Die Mehrheit der Harnwegsinfekte lässt sich mit Hilfe von Antibiotika bislang kurieren.

Wenn manche Patienten nach einer zunächst erfolgreichen Therapie regelmäßig Rückfälle erleiden, dann ist dafür oft derselbe Erreger verantwortlich, der schon die erste Infektion auslöste. „Ein Grund dafür könnte sein, dass die Erreger in die Schleimhautzellen der Harnblase oder in bestimmte Zellen der Nieren eindringen können“, so Dr. Tobias Ölschläger vom Würzburger Institut für Molekulare Infektionsbiologie.

Im Inneren der Zellen sind die Bakterien dann relativ gut vor dem Immunsystem, aber auch vor der Wirkung vieler Antibiotika geschützt: Wird zur Therapie ein Antibiotikum eingesetzt, das nur die Bakterien außerhalb der Schleimhautzellen vernichtet, dann überleben all die Bakterien, die sich in den Zellen aufhalten. Nach dem Absetzen der Antibiotika können die Überlebenden ihren Schlupfwinkel verlassen und erneut eine akute Harnwegsinfektion verursachen.

In einem von der Bayer Vital GmbH unterstützten Projekt untersucht die Arbeitsgruppe von Dr. Ölschläger, wie gut die für die Therapie von Harnwegsinfektionen wichtigen Antibiotika gegen die häufigsten Harnwegsbakterien (Escherichia coli, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae) wirken. Dabei wird geprüft, ob die Antibiotika auch jene Erreger abtöten, die in die Zellen der Harnwege eingedrungen sind.

Dass sich diese Erreger tatsächlich in menschliche Zellen einschmuggeln können, hat die Würzburger Arbeitsgruppe schon bei früheren Studien gezeigt. Bei dem jetzigen Projekt arbeiten die Forscher mit Epithelzellen der Harnblase und der Niere, die im Labor gezüchtet werden. Sie erwarten, dass nur diejenigen Antibiotika, die auch in den Schleimhautzellen der Harnwege wirksam sind, alle Erreger restlos vernichten. Falls dem so ist, dann sollten künftig nur noch genau diese Antibiotika zur Therapie von wiederkehrenden Harnwegsinfekten verwendet werden.

Weitere Informationen: Dr. Tobias Ölschläger, T (0931) 31-2150, Fax (0931) 31-2578, E-Mail:

tobias.oelschlaeger@mail.uni-wuerzburg.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

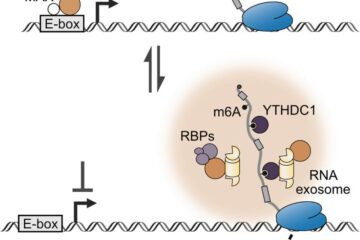

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

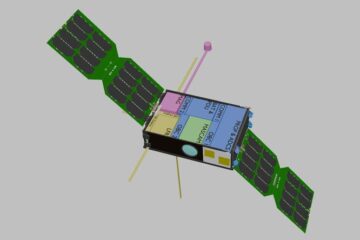

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…