Umweltfreundlicher Autolack aus Maisstärke soll Kratzer von selbst reparieren

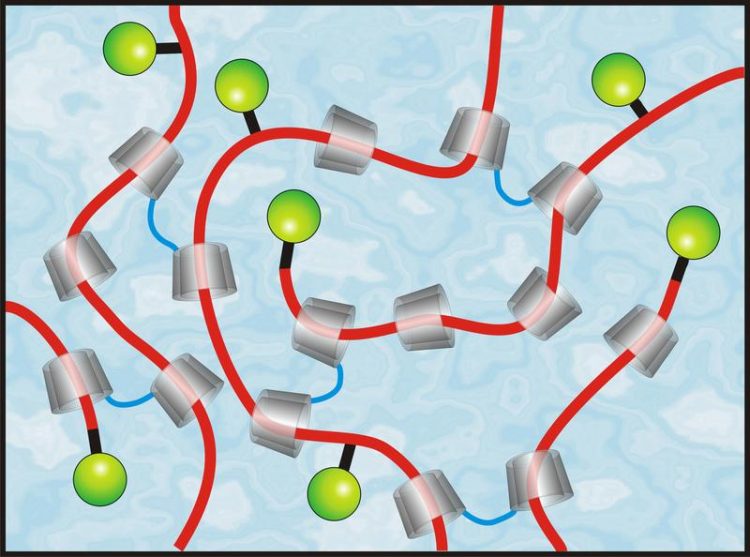

Umweltfreundliche, ringförmige Cyclodextrine aus Maisstärke (grau) bilden die Grundlage des Autolackes, der Kratzer von selbst repariert. Quelle: Universität des Saarlandes

Für die netzartige Struktur der neuen Lacke verwenden die Wissenschaftler ringförmige Abkömmlinge der Maisstärke, sogenannte Cyclodextrine. Diese fädeln sie wie Perlen auf mikroskopische Kunststofffäden auf. In den so entstehenden sogenannten Polyrotaxanen sind die Perlen auf dem Faden frei beweglich, und werden durch sperrige Stoppermoleküle am Abfädeln gehindert. Über eine chemische Reaktion werden die Fäden anschließend über die Perlen miteinander vernetzt.

„Das entstehende Netzwerk ist beweglich und elastisch wie ein Strumpf“, erklärt Gerhard Wenz, Professor für Organische Makromolekulare Chemie an der Universität des Saarlandes. Nach einem oberflächlichen Lackkratzer kleidet das Material die Lücke wieder aus und der Kratzer verschwindet binnen weniger Tage.

„Das Besondere an unserem Ansatz ist die gute Umweltverträglichkeit“, betont Professor Wenz. „Die Cyclodextrine sind ein Naturmaterial, welches bereits industriell aus Maisstärke gewonnen wird. Wir wollen die chemischen Reaktionen nur in Lösungsmitteln durchführen, die unbedenklich für die Gesundheit sind.“ Zwar sei das Grundprinzip solcher Lacke schon aus Japan bekannt – sie ließen sich jedoch bislang nur mit teuren Ausgangsmaterialien und hochgiftigen Lösungsmitteln herstellen.

„Unser geplantes Herstellungsverfahren soll schlussendlich ein klimafreundliches Produkt ohne Schadstoffemissionen bereitstellen, das auch von der Kostenseite überzeugt“, führt Wenz weiter aus. Für die Anwendung im großen Stil genüge es nicht, kleine Mengen im Labor zu erzeugen. Vielmehr müssen Verfahrenstechniken entwickelt werden, mit denen sich die Lacke in einer Pilotanlage im Kilogrammmaßstab herstellen lassen.

Auch das erfolgreiche Upscaling reicht nicht alleine für eine industrielle Anwendung aus. „Die Lacke müssen die Anforderungen der Automobilindustrie erfüllen. Dazu werden wir umfangreiche Testverfahren durchführen“, sagt Carsten Becker-Willinger, Leiter des Programmbereichs Nanomere am INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien in Saarbrücken. Neben der Entwicklung wirtschaftlicher Applikationsverfahren, wie die Sprühtechnik über Roboter, sind umfangreiche Verkratzungs-, Klima- und Bewitterungstests geplant.

Sie sollen den Beweis erbringen, dass die Lacke im Sinne der Automobilhersteller einsetzbar sind und die Kratzer auch wirklich innerhalb weniger Tage ausheilen. Bei all diesen Testreihen werden die üblichen ISO-Richtlinien der Lackindustrie berücksichtigt. „Nur wenn wir diese Normrichtlinien erfüllen, ist eine industrielle Anwendung denkbar“, fasst der Saarbrücker Forscher die geplanten Aktivitäten zusammen.

Hintergrund:

Das Forschungsprojekt „Selbstheilende Fahrzeuglacke auf Basis von Cyclodextrin-Polyrotaxanen“ wird im Rahmen der Fördermaßnahme VIP+ mit insgesamt 1,1.Millionen Euro für drei Jahre vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) gefördert. Die Fördermaßnahme „VIP+ – Validierung des technologischen und gesellschaftlichen Innovationspotenzials“ hat sich zum Ziel gesetzt, die Lücke zwischen ersten Ergebnissen aus der Grundlagenforschung und einer möglichen Anwendung zu schließen. Mit VIP+ werden Forschungs- und Entwicklungsarbeiten in Vorhaben von bis zu drei Jahren mit bis zu 1,5 Millionen Euro gefördert. Weitere Informationen unter https://www.bmbf.de/de/vip-technologische-und-gesellschaftliche-innovationspoten…

Ihre Experten:

Prof. Dr. Gerhard Wenz

Universität des Saarlandes

Organische Makromolekulare Chemie

Tel: 0681-302-3449

g.wenz@mx.uni-saarland.de

Dr.-Ing. Carsten Becker-Willinger

INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien

Leiter Nanomere®

Tel: 0681-9300-196

carsten.becker-willinger@leibniz-inm.de

Das INM – Leibniz-Institut für Neue Materialien erforscht und entwickelt Materialien – für heute, morgen und übermorgen. Chemiker, Physiker, Biologen, Material- und Ingenieurwissenschaftler prägen die Arbeit am INM. Vom Molekül bis zur Pilotfertigung richten die Forscher ihren Blick auf drei wesentliche Fragen: Welche Materialeigenschaften sind neu, wie untersucht man sie und wie kann man sie zukünftig für industrielle und lebensnahe Anwendungen nutzen?

Dabei bestimmen vier Leitthemen die aktuellen Entwicklungen am INM: Neue Materialien für Energieanwendungen, Neue Konzepte für medizinische Oberflächen, Neue Oberflächenmaterialien für tribologische Systeme sowie Nano-Sicherheit und Nano-Bio. Die Forschung am INM gliedert sich in die drei Felder Nanokomposit-Technologie, Grenzflächenmaterialien und Biogrenzflächen. Das INM mit Sitz in Saarbrücken ist ein internationales Zentrum für Materialforschung. Es kooperiert wissenschaftlich mit nationalen und internationalen Instituten und entwickelt für Unternehmen in aller Welt. Das INM ist ein Institut der Leibniz-Gemeinschaft und beschäftigt rund 220 Mitarbeiter.

http://www.leibniz-inm.de

http://www.uni-saarland.de

http://www.leibniz-gemeinschaft.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…