Superdünne Elektronik schmilzt im Körper

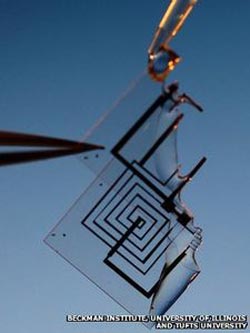

Silikon-Bauteil: Hightech löset sich einfach auf (Foto: beckman.illinois.edu)<br>

Superdünne Elektronik, die sich im Körper auflöst, haben Wissenschaftler des Beckman Institute der University of Illinois und der Tufts University entwickelt.

Denkbar ist laut Science http://sciencemag.org ein Einsatz in einer ganzen Reihe von medizinischen Bereichen. Diese Bauteile können einfach schmelzen, wenn ihre Aufgabe erledigt ist. Dieses Verfahren wurde bereits zum Erwärmen von Wunden eingesetzt, um eine Infektion durch Bakterien zu verhindern. Die Bauelemente bestehen aus Silikon und Magnesiumoxid und werden in eine schützende Schicht aus Seide eingebettet.

Nanomenbrane im Einsatz

Diese Entwicklung gehört zur sogenannten transienten Elektronik und stammt von Wissenschaftlern, die bereits elektronische Tattoos entwickelt haben. Dabei handelte es sich um Sensoren, die sich der Form der Haut anpassen. Die Wissenschaftler beschreiben ihre verschwindenden Bauteile als das genaue Gegenteil der traditionellen Elektronik, die darauf ausgerichtet ist, stabil und langlebig zu sein. Die Fähigkeit der Bauelemente, sich kontrolliert wieder aufzulösen, beruht auf zwei wissenschaftlichen Entwicklungen: Die Elektronik dazu zu bringen, sich überhaupt aufzulösen und eine Außenhaut zu schaffen, die es ermöglicht den Zeitpunkt zu kontrollieren.

Silikon löst sich im Wasser ohnehin auf. Das Problem besteht darin, dass die Größe der Bauteile bei herkömmlicher Elektronik bedeuten würde, dass es eine Ewigkeit dauert. Also setzten die Wissenschaftler auf superdünne Silikonschichten, sogenannte Nanomenbrane, die sich innerhalb von Tagen oder Wochen auflösen lassen. Die Geschwindigkeit des Auflösens wird durch die Seide kontrolliert. Das Material wird von Seidenraupen gesammelt und darf sich dann umformen. Die Veränderung der Art und Weise, in der sich die gesammelten Seidenfasern herausschälen, verändert die späteren Funktionseigenschaften und damit auch wie lange das Gerät haltbar ist.

Bakterien in Wunden abtöten

Eine Reihe von Einsatzmöglichkeiten wurde bereits im Labor getestet. Laut John Rogers von der University of Illinois handelt es sich um ein völlig neues Konzept mit einem großen Potenzial. Viele der Einsatzmöglichkeiten dürften derzeit noch nicht einmal bekannt sein. Rogers hält zum Beispiel einen Einsatz bei der Behandlung von Wunden nach chirurgischen Eingriffen für wahrscheinlich. „Infektionen sind eine der Hauptursachen für eine erneute Einweisung ins Krankenhaus. Eines dieser Geräte könnte vor der Beendigung des Eingriffes genau platziert angebracht werden.“ Notwendig sei dieses Gerät allerdings nur zwei Wochen nach dem Eingriff.

Ein Gerät haben die Wissenschaftler bereits an Ratten getestet. Es erwärmt die Wunde und soll so helfen, Bakterien abzutöten. Eine weitere Einsatzmöglichkeit wäre die langsame Abgabe von Medikamenten im Körper oder die Entwicklung von Sensoren für den Einsatz in Gehirn und Herz. Auch Computer und Handys könnten mit Hilfe dieser Bauteile umweltfreundlicher werden. Man stelle sich, so die Wissenschaftler, einfach einmal vor, dass sich zum Beispiel Handys einfach auflösen anstatt zu Müllbergen zu werden

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Interdisziplinäre Forschung

Aktuelle Meldungen und Entwicklungen aus fächer- und disziplinenübergreifender Forschung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Mikrosystemforschung, Emotionsforschung, Zukunftsforschung und Stratosphärenforschung.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…