Schädelchirurgie im Mittelalter: Hirnoperation mit Schlafschwamm

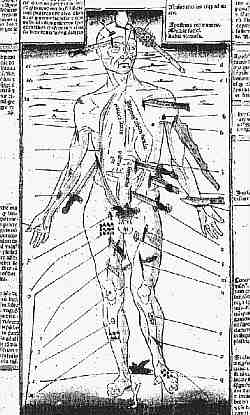

Der Würzburger "Wundenmann", eine Darstellung aus dem Jahr 1495, zeigte den Ärzten des Mittelalters, welche Waffen welche Verletzungen hervorrufen und wie diese zu behandeln sind. Quelle: "Fasciculus medicinae", Venedig, Gebrüder Gregorii.

Die Kriegsärzte des Spätmittelalters entwickelten besonders die chirurgische Behandlung von Schädelverletzungen weiter. Mit den kriegschirurgischen Texten und Abbildungen aus den Handbüchern jener Zeit setzt sich an der Universität Würzburg ein Projekt am Institut für Geschichte der Medizin auseinander.

Unter anderem wollen die Würzburger Medizinhistoriker einen Epoche machenden Operationsbericht aus dem 14. Jahrhundert publizieren, der die operative Entfernung eines Hirntumors unter Vollnarkose beschreibt. Hierzu hatten die frühmittelalterlichen Chirurgen ein Narkoseverfahren entwickelt, das seit dem 9. Jahrhundert bezeugt ist und sich bis ins ausgehende 15. Jahrhundert behauptete: Sie hielten dem Patienten einen so genannten Schlafschwamm an die Nase. Dieser war mit anästhesierenden Pflanzenextrakten (Opium, Alraune, Schierling) getränkt und der Patient atmete die narkotisierenden Dämpfe ein. Anschließend öffneten die Ärzte die Schädeldecke mit Hilfe eines Bohrers und schnitten den Tumor heraus.

Die Überlebensrate bei dieser Operation war erstaunlich hoch: Sie betrug annähernd 100 Prozent, wenn die harte Hirnhaut unversehrt blieb. Wurde sie dagegen verletzt, dann überstanden weniger als 70 Prozent der Patienten den Eingriff. Bei einer Verletzung der weichen Hirnhaut lag die Überlebensrate bei unter 50 Prozent. Untersuchungen an frühmittelalterlichen Schädeln aus dem Elsass und der Schweiz zeigten, dass Patienten eine solche chirurgische Behandlung sogar dann überlebten, wenn dabei sehr viel Hirnsubstanz verloren gegangen war.

Das Vorhaben am Würzburger Institut für Geschichte der Medizin wird von Prof. Dr. Dr. Gundolf Keil und PD Dr. Werner Gerabek geleitet. Es ist ein Teilprojekt der Regensburger Forschergruppe „Formen und Funktionen des Krieges im Mittelalter“, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert wird.

Vor allem will das Würzburger Teilprojekt an Hand der chirurgischen Fachliteratur sowie der entsprechenden Bildüberlieferungen vom späten 12. bis ins ausgehende 15. Jahrhundert verfolgen, auf welche Weise die damaligen Chirurgen waffentechnische Voraussetzungen und neue Strategien der Kriegsführung als Herausforderung erkannten und wie sie darauf reagierten.

Beispiel: Seit dem späten 14. Jahrhundert spielten kleinkalibrige Schussverletzungen zunehmend eine Rolle, so dass parallel zum Aufkommen der Hakenbüchsen die Diskussion entstand, welche Spezialbehandlung bei Schussverletzungen angewandt werden solle. Dr. Gerabek: „Auch hier bietet der Bereich der Schädel-Traumatologie beispielhafte Voraussetzungen, um die Entwicklung des Kampfgeschehens an den therapeutischen Bemühungen der Feldchirurgie ablesen zu können.“

Dabei soll auf die Stellung der Wundärzte bei der sanitätsdienstlichen Versorgung in den Landsknechtsheeren ebenso eingegangen werden wie auf ihre Position in Städten und Gebietskörperschaften. Die ärztlichen Antworten auf die Veränderungen der Kriegsführung sollen als kulturelles Phänomen sichtbar gemacht werden, das sich in der Entfaltung einer innovativen Terminologie sowie in der Entwicklung einer neuen Literaturgattung manifestierte, welche den chirurgischen Dialog mit den kriegsgeschichtlichen Abläufen widerspiegelt.

Weitere Informationen: PD Dr. Werner Gerabek, T (0931) 79 678-15, Fax (0931) 79 678-78, E-Mail:

werner.gerabek@mail.uni-wuerzburg.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Interdisziplinäre Forschung

Aktuelle Meldungen und Entwicklungen aus fächer- und disziplinenübergreifender Forschung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Mikrosystemforschung, Emotionsforschung, Zukunftsforschung und Stratosphärenforschung.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…