Korallen aus der Wüste – Bremer Meeresgeologe auf Expedition in der jordanischen Wüste

Eher ungewöhnlich für einen Meeresgeologen war das Untersuchungsgebiet in der jordanischen Wüste. Knapp zwei Wochen war Dr. Thomas Felis vom MARUM, dem Zentrum für Marine Umweltwissenschaften an der Universität Bremen, auf Expedition an der Küste des Golfs von Aqaba. Zusammen mit seinem Kollegen Dr. Saber Al-Rousan von der Marine Science Station der Jordanischen Universität in Aqaba erbohrte Felis insgesamt mehr als 13 Meter Bohrkerne aus 28 verschiedenen fossilen Korallenkolonien.

Wie Bäume so bilden auch Korallen jährliche Wachstumsringe aus. In diesen sogenannten Dichtebändern sind die Umweltbedingungen vergangener Zeiten gespeichert. „Da die untersuchten Korallen im Durchschnitt einen Zentimeter pro Jahr wachsen, kann man in den Korallenkernen einzelne Jahre und sogar Monate unterscheiden.“ erklärt der Meeresgeologe Felis „Das macht sie für uns zu einem wertvollen, zeitlich höchstauflösenden Klimaarchiv.“ So lässt sich mit einem ein Meter langen Korallenkern bereits 100 Jahre in die Vergangenheit blicken.

Die Kerne aus der jordanischen Wüste decken Zeitfenster von einigen Jahrzehnten bis zu wenigen Jahrhunderten innerhalb der letzten 6000 Jahre, sowie innerhalb der letzten Warmzeit vor etwa 122.000 Jahren ab. „Über die gute Erhaltung dieser uralten Korallen bin ich wirklich überrascht. Sie werden uns in den nächsten Jahren einzigartige Informationen über die Klimaentwicklung im Nahen Osten liefern“, sagt Thomas Felis. Frühere Untersuchungen an Korallen hatten gezeigt, das die Nordatlantische Oszillation, ein Klimaphänomen das für den besonders kalten letzten Winter in Europa mitverantwortlich war, in der Vergangenheit auch das Klima im Nahen Osten maßgeblich beeinflusst hat.

Die Korallenkerne lagern nun im MARUM, wo Felis sie weiter untersucht. Röntgenstrahlen machen die einzelnen Dichtebänder für die Altersbestimmung sichtbar und geochemische Untersuchungen geben Aufschluss über Temperatur- und Salzgehaltänderungen in dieser Region des Roten Meeres.

Der Golf von Aqaba trennt als nordöstlichste Bucht des Roten Meeres die arabische Halbinsel von der Halbinsel Sinai. Die Artenvielfalt der tropischen Korallenriffe macht dieses Meeresgebiet zu einem Paradies für Sporttaucher. Korallenriffe wuchsen hier schon vor hunderttausenden von Jahren. Durch geologische Prozesse wurde ein Teil dieser Riffe über die Meeresoberfläche hinaus angehoben und ist nun teilweise von Wüstensand bedeckt. In Aqaba befinden sich die wahrscheinlich nördlichsten angehobenen Riffterrassen der Welt.

Weitere Informationen / Interviewanfragen / Bildmaterial:

Dr. Thomas Felis

Tel. 0421 – 218-65071

Email: tfelis@marum.de

Jana Stone

MARUM-Öffentlichkeitsarbeit

Tel. 0421 – 218-65541

Email: jstone@marum.de

www.marum.de

MARUM entschlüsselt mit modernsten Methoden und eingebunden in internationale Projekte die Rolle des Ozeans im System Erde – insbesondere im Hinblick auf den globalen Wandel. Es erfasst die Wechselwirkungen zwischen geologischen und biologischen Prozessen im Meer und liefert Beiträge für eine nachhaltige Nutzung der Ozeane.

Das MARUM umfasst das DFG-Forschungszentrum und den Exzellenzcluster „Der Ozean im System Erde“.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.marum.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Geowissenschaften

Die Geowissenschaften befassen sich grundlegend mit der Erde und spielen eine tragende Rolle für die Energieversorgung wie die allg. Rohstoffversorgung.

Zu den Geowissenschaften gesellen sich Fächer wie Geologie, Geographie, Geoinformatik, Paläontologie, Mineralogie, Petrographie, Kristallographie, Geophysik, Geodäsie, Glaziologie, Kartographie, Photogrammetrie, Meteorologie und Seismologie, Frühwarnsysteme, Erdbebenforschung und Polarforschung.

Neueste Beiträge

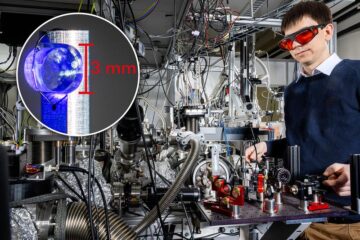

Atomkern mit Laserlicht angeregt

Dieser lange erhoffte Durchbruch ermöglicht neuartige Atomuhren und öffnet die Tür zur Beantwortung fundamentaler Fragen der Physik. Forschenden ist ein herausragender Quantensprung gelungen – sprichwörtlich und ganz real: Nach jahrzehntelanger…

Wie das Immunsystem von harmlosen Partikeln lernt

Unsere Lunge ist täglich den unterschiedlichsten Partikeln ausgesetzt – ungefährlichen genauso wie krankmachenden. Mit jedem Erreger passt das Immunsystem seine Antwort an. Selbst harmlose Partikel tragen dazu bei, die Immunantwort…

Forschende nutzen ChatGPT für Choreographien mit Flugrobotern

Robotik und ChatGPT miteinander verbinden… Prof. Angela Schoellig von der Technischen Universität München (TUM) hat gezeigt, dass Large Language Models in der Robotik sicher eingesetzt werden können. ChatGPT entwickelt Choreographien…