Dürren durch Verschiebung der Tropen

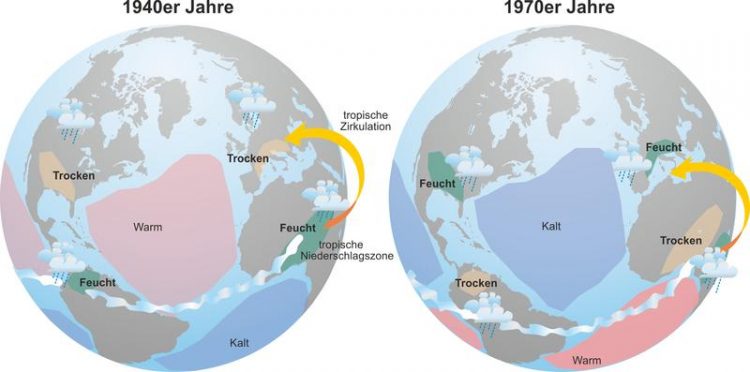

Verschiebung des Tropengürtels nach Süden zwischen den 1940er und 1970er Jahren. Stefan Brönnimann, Universität Bern.

Eine Reihe von trockenen Sommern führte zwischen 1945 und 1954 in Mittel- und Südeuropa zu Totalausfällen der Ernte, wonach darauf feuchte Sommer folgten. Umgekehrt gab es zur selben Zeit im Sahelraum regelmässig Niederschläge, während der Sahel dreissig Jahre später von tödlicher Dürre heimgesucht wurde.

Dass diese und weitere klimatische Extrem-Ereignisse miteinander zusammenhängen, zeigt jetzt eine neue Studie, die in der Zeitschrift «Nature Geoscience» publiziert wurde. Ein Team um den Klimatologen Stefan Brönnimann der Universität Bern erstellte neue Datensätze zur atmosphärischen Zirkulation in dieser Periode. Diese Daten zeigen, dass der gesamte tropische Gürtel zwischen den 1940er und den 1970er Jahren südwärts wanderte – und somit auch Dürren verursachte.

Acht globale Datensets verwendet

Die atmosphärische Zirkulation des Tropengürtels besteht aus aufsteigender Luft in der tropischen Konvergenzzone, verbunden mit viel Niederschlag, Strömen in grosser Höhe in Richtung beider Pole und Absinken in den Subtropen. Viele Trockenräume der Erde liegen in Bereich der Subtropen. Während der Reihe von Trockensommern in den Jahren um 1950 lagen Mittel- und Südeuropa noch häufig im Einflussbereich der Subtropenhochdruckgebiete, während umgekehrt die Sahelzone im Bereich der innertropischen Regenzone lag.

Durch den Rückzug des Tropengürtels nach Süden wurden Hochdrucklagen in Mitteleuropa in den folgenden Jahrzehnten seltener und die Sommer daher feuchter. Gleichzeitig litt der Sahelraum unter enormer Trockenheit, weil sich das tropische Niederschlagsband weiter in den Süden verschob.

Acht globale Datensätze zeigen die Verschiebung der Zirkulation an. Ursache der Verschiebung ist laut den Forschenden, dass sich zwischen 1945 und 1980 die Südhemisphäre relativ zur Nordhemisphäre stark erwärmte. «Sie zog den gesamten Tropengürtel in ihre Richtung», sagt Stefan Brönnimann vom Geographischen Institut und Oeschger Zentrum für Klimaforschung der Universität Bern.

Das zeigen Simulationen mit einem Klimamodell, das Meeresoberflächentemperaturen verwendet. Die Forschenden vermuten, dass sowohl kühlende Aerosole auf der Nordhalbkugel als auch Veränderungen im Ozean selbst zu dieser Verschiebung beigetragen haben könnten.

Seit den 1970er Jahren findet nun ein neuer Trend statt: Der tropische Gürtel dehnt sich aus, und die Trockenzonen wandern polwärts. Mit der Klimaerwärmung wird eine weitere Ausdehnung des Tropengürtels und damit auch eine weitere Verschiebung der Trockenzonen erwartet. So werden gegenwärtig Dürren in Australien mit der Ausweitung des Tropengürtels in Verbindung gebracht.

«Unsere Studie zeigt, dass Schwankungen des Tropengürtels eine wichtige Rolle für weltweite Dürren spielen können», erklärt Brönnimann. Laut den Forschenden können Kenntnisse über die Zirkulationsverhältnisse während vergangenen Klimaschwankungen helfen, den zukünftigen Klimawandel besser zu verstehen. «Das Sammeln und Ordnen von genügend Daten auf weltweiter Ebene hat aber erst begonnen», sagt Brönnimann.

http://www.kommunikation.unibe.ch/content/medien/medienmitteilungen/index_ger.ht…

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Geowissenschaften

Die Geowissenschaften befassen sich grundlegend mit der Erde und spielen eine tragende Rolle für die Energieversorgung wie die allg. Rohstoffversorgung.

Zu den Geowissenschaften gesellen sich Fächer wie Geologie, Geographie, Geoinformatik, Paläontologie, Mineralogie, Petrographie, Kristallographie, Geophysik, Geodäsie, Glaziologie, Kartographie, Photogrammetrie, Meteorologie und Seismologie, Frühwarnsysteme, Erdbebenforschung und Polarforschung.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…