Abrupten Klimasprüngen auf der Spur

In einem Beitrag des Wissenschaftsmagazins Nature – Geoscience- weisen die Geowissenschaftler Achim Brauer, Peter Dulski und Jörg Negendank, Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ), Gerald Haug vom DFG-Leibnizzentrum für Erdoberflächen- und Klimaforschung an der Universität Potsdam und der ETH in Zürich und Daniel Sigman von der Princeton University erstmalig einen extrem schnellen Klimawechsel in Westeuropa nach.

Dieser ereignete sich lange vor den menschlich verursachten Veränderungen der Atmosphäre und steht ursächlich mit einem plötzlichen Umschwung der Windsysteme in Zusammenhang.

Der Nachweis einer extremen Abkühlung innerhalb weniger Jahre vor 12 700 Jahren gelang im Sediment des Vulkansees Meerfelder Maar in der Eifel. Die hier gefundenen jahreszeitlich geschichteten Ablagerungen ermöglichen es, die Geschwindigkeit von Klimawechseln präzise zu bestimmen. Mit einer neuartigen Kombination mikroskopischer Untersuchungsmethoden und moderner geochemischer Scanner-Verfahren gelang es den Wissenschaftlern, die klimatischen Bedingungen selbst einzelner Jahreszeiten zu rekonstruieren.

So waren es vor allem Änderungen der Windstärke und -richtungen im Winterhalbjahr, die das Klima nach einer kurzen instabilen Phase von wenigen Jahrzehnten innerhalb eines Jahres in einen völlig anderen Modus kippen ließen. Bisher ging man davon aus, dass allein Abschwächungen des Golfstroms für starke Abkühlungen in Westeuropa verantwortlich sind. Die untersuchten Binnenseeablagerungen jedoch zeigen, dass die atmosphärische Zirkulation wahrscheinlich in Verbindung mit der Ausbreitung von Meereis eine wichtige Rolle gespielt hat.

Diese neuen Ergebnisse zeigen aber auch, dass das Klimasystem noch lange nicht verstanden ist, und dass besonders die Mechanismen kurzfristiger Umschwünge und der Zeitpunkt ihres Eintretens immer noch Rätsel aufweisen. Feinstgeschichtete Seeablagerungen stellen besonders geeignete geologische Archive dar, mit denen die Wissenschaftler der Sprunghaftigkeit des Klimas auf die Spur kommen wollen.

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrums Potsdam – Deutsches GeoForschungsZentrum (GFZ) und anderer Einrichtungen sind weltweit auf der Suche nach solchen Archiven, um in Zukunft auch flächendeckende Informationen über die Klimadynamik und mögliche regionale Variationen zu erhalten.

* „An abrupt wind shift in Western Europe at the onset of the Younger Dryas cold period“, Achim BRAUER, Gerald H. HAUG, Peter DULSKI, Daniel M. SIGMAN, Jörg F.W. NEGENDANK, Nature Geoscience Nature Geoscience 8, 520 – 523

Kontakt: Jörg Negendank, GFZ, +49-331-2881180, neg@gfz-potsdam.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.gfz-potsdam.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Geowissenschaften

Die Geowissenschaften befassen sich grundlegend mit der Erde und spielen eine tragende Rolle für die Energieversorgung wie die allg. Rohstoffversorgung.

Zu den Geowissenschaften gesellen sich Fächer wie Geologie, Geographie, Geoinformatik, Paläontologie, Mineralogie, Petrographie, Kristallographie, Geophysik, Geodäsie, Glaziologie, Kartographie, Photogrammetrie, Meteorologie und Seismologie, Frühwarnsysteme, Erdbebenforschung und Polarforschung.

Neueste Beiträge

FDmiX: Schnelle und robuste Serienproduktion von Nanopartikeln

Verkapselungstechnologie der nächsten Generation… Nukleinsäure-basierte Medikamente wie mRNA-Impfstoffe bieten ein enormes Potenzial für die Medizin und eröffnen neue Therapieansätze. Damit diese Wirkstoffe gezielt in die Körperzellen transportiert werden können, müssen…

Sensor misst Sauerstoffgehalt in der Atemluft

Eine zu geringe oder zu hohe Sauerstoffsättigung im Blut kann bleibende körperliche Schäden bewirken und sogar zum Tod führen. In der Intensiv- und Unfallmedizin wird die Sauerstoffkonzentration der Patientinnen und…

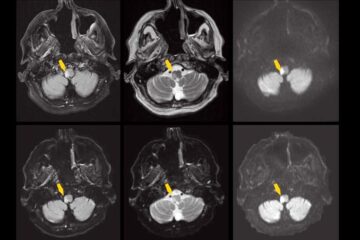

Neue MRT-Technik erkennt Schlaganfälle in kürzester Zeit

Tag gegen den Schlaganfall: Forschende der Universitätsmedizin Mainz haben im Rahmen einer Studie erstmals eine KI-gestützte Magnetresonanz-Tomographie (MRT)-Methode untersucht, um akute ischämische Schlaganfälle effizienter detektieren zu können. Dabei setzten sie…