Solare Brennstoffe: Raffinierte Schutzschicht für das „Künstliche Blatt”

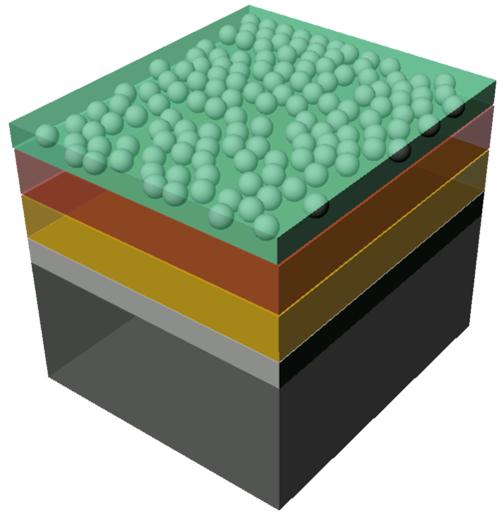

Die Skizze zeigt den Aufbau der Probe: die n-dotierte Siliziumschicht (schwarz), eine dünne Siliziumoxidschicht (grau), eine Zwischenschicht (gelb) und schließlich die Schutzschicht (braun), auf der die Katalysatorpartikel mit dem Elektrolyten (grün) in Kontakt kommen. Bild: M. Lublow/HZB

Ein „Künstliches Blatt“ besteht im Prinzip aus einer Solarzelle, die mit weiteren funktionalen Schichten kombiniert wird. Diese wirken als Elektroden und sind außerdem mit Katalysatoren beschichtet. Wird das komplexe Materialsystem in Wasser getaucht und beleuchtet, kann es Wassermoleküle zerlegen. Dabei entsteht Wasserstoff, der die Sonnenenergie in chemischer Form speichert.

Nach dem gegenwärtigen Stand der Technik gibt es jedoch noch mehrere Probleme: zum einen muss trotz der zusätzlichen Materialschichten noch ausreichend Licht in die Solarzelle gelangen, um die Spannung für die Wasserspaltung zu erzeugen. Darüber hinaus halten die Halbleitermaterialien, aus denen Solarzellen in der Regel bestehen, dem mit Säure versetzten Wasser nicht lange stand. Daher braucht das „Künstliche Blatt“ eine stabile Schutzschicht, die gleichzeitig transparent und leitfähig sein muss.

Katalysator doppelt genutzt

Das Team arbeitete mit Proben aus Silizium, einem n-dotierten Halbleitermaterial, das als einfache Solarzelle bei Beleuchtung eine Spannung liefert. Die Materialwissenschaftlerin Anahita Azarpira, Doktorandin in der Gruppe von Dr. Thomas Schedel-Niedrig, präparierte diese Proben so, dass sich zunächst Ketten von Kohlenstoff-Wasserstoff-Verbindungen auf der Siliziumoberfläche bildeten.

„In einem weiteren Schritt habe ich dann Nanopartikel aus dem Katalysator Rutheniumdioxid abgeschieden“, erklärt Azarpira. Als Ergebnis bildete sich eine leitfähige und stabile Polymerstruktur von nur drei bis vier Nanometern Dicke. Dabei waren die Reaktionen in der elektrochemischen Präparationszelle überaus kompliziert und konnten erst jetzt mit Hilfe von Dr. Michael Lublow am HZB aufgeschlüsselt werden.

Mit diesem neuen Verfahren werden die Rutheniumdioxid-Partikel zum ersten Mal doppelt genutzt: Zuerst sorgen sie dafür, dass eine effektive organische Schutzschicht entsteht. Damit werden die üblicherweise sehr komplizierten Verfahren zur Herstellung von Schutzschichten wesentlich vereinfacht. Erst dann erledigen sie ihren „normalen Job“ und beschleunigen die Aufspaltung von Wasser in Sauerstoff und Wasserstoff.

Hohe Effizienz: 12 Prozent der Solarenergie in Wasserstoff gespeichert

Die so geschützte Silizium-Elektrode erreicht eine „Solar-to-Hydrogen“-Effizienz von ca. 12 Prozent. Während der gesamten Messdauer von 24 Stunden beobachteten die Forscher außerdem keine Degradation der Zelle, die Ausbeute blieb stabil. „Bemerkenswert ist, dass bisher ein ganz anderes Material als organische Schutzschicht favorisiert wurde: Graphen.

Dieses vieldiskutierte zweidimensionale Material konnte jedoch bisher nur eingeschränkt für elektrochemische Prozesse eingesetzt werden, während die von uns entwickelte Schutzschicht sehr gut funktioniert“, erklärt Michael Lublow. „Weil sich das neuartige Material sowie das Abscheidungsverfahren auch für andere Anwendungen eignen könnten, streben wir nun internationale Schutzrechte an“, sagt Teamleiter Thomas Schedel-Niedrig.

“Sustained Water Oxidation by Direct Electrosynthesis of Ultrathin Organic Protection Films on Silicon”, Anahita Azarpira, Thomas Schedel-Niedrig, H.-J. Lewerenz, Michael Lublow* in Advanced Energy Materials DOI: 10.1002/ aenm.201502314

Kontakt:

Dr. Michael Lublow

lublow@helmholtz-berlin.de

Dr. Thomas Schedel-Niedrig

schedel-niedrig@helmholtz-berlin.de

Anahita Azarpira

anahita.azarpira@helmholtz-berlin.de

Pressekontakt:

Dr. Antonia Rötger

antonia.roetger@helmholtz-berlin.de

http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14423&sprache=de&ty…

http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/aenm.201502314/full

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…