Neues Radarverfahren ermöglicht neue Anwendungen und bessere Analysen

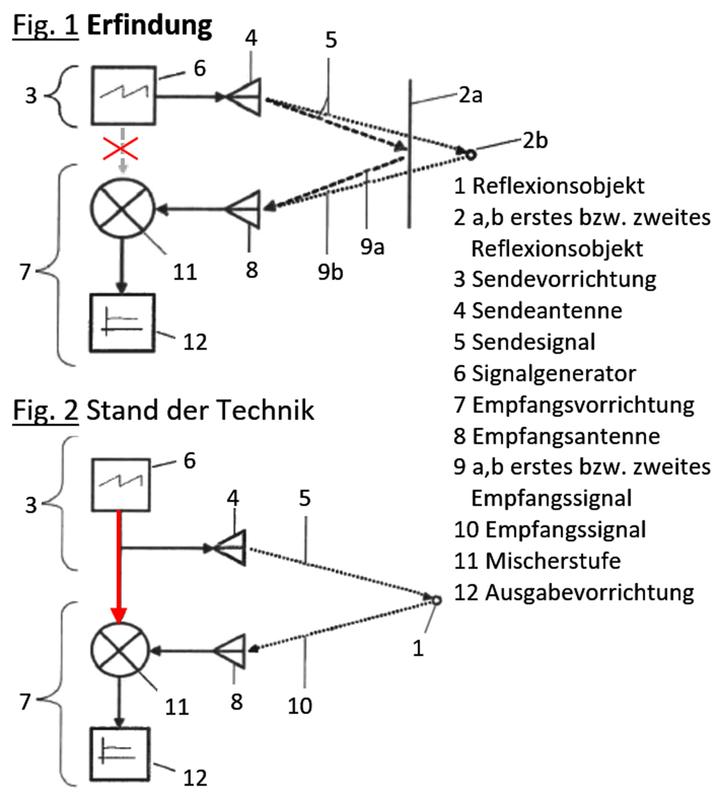

Im Gegensatz zu den bekannten Radarverfahren besteht keine gemeinsame Zeit- bzw. Frequenzbasis zwischen Sender und Empfänger. Der Empfänger (7) ist vom Sender (3) komplett entkoppelt.

Abb. Universität Stuttgart

Ein neues Radarverfahren verarbeitet die Reflexionen eines Referenzobjekts, ohne das Sendesignal einzubeziehen. Dadurch wird eine Bestimmung der relativen Abstände zwischen einzelnen Reflexionsobjekten möglich. Vorteile gegenüber konventionellem Radar sind z.B. die einfachere Architektur des Radarsensors, da er nur noch aus einem oder mehreren nichtlinearen Empfängern und einem davon unabhängigen Sender besteht.

Die TLB GmbH unterstützt die Universität Stuttgart bei der Patentierung und Vermarktung der Innovation. TLB ist mit der wirtschaftlichen Umsetzung dieser Technologie beauftragt und bietet Unternehmen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Lizenzierung der Schutzrechte.

Mit Radar werden üblicherweise unterschiedlichste Objekte erkannt, analysiert oder verglichen. Die bekannten Radarverfahren arbeiten dabei mit dem Vergleich von empfangenen Echosignalen mit den ausgesendeten Signalen in einer Empfangseinheit.

Am Institut für Robuste Leistungshalbleitersysteme (ILH)der Universität Stuttgart wurde nun ein neues Radarverfahren entwickelt, das die Reflexionen eines Referenzobjekts verarbeitet, ohne das Sendesignal einzubeziehen. Prof. Ingmar Kallfass und sein Team entwickelten ein Verfahren, das eine Bestimmung der relativen Abstände zwischen einzelnen Reflexionsobjekten möglich macht. Vorteile gegenüber konventionellem Radar sind z.B. die einfachere Architektur des Radarsensors, da er nur noch aus einem oder mehreren nichtlinearen Empfängern und einem davon unabhängigen Sender besteht.

Ein großer Vorteil des neuen Verfahrens ist vor allem die räumliche und elektrische Unabhängigkeit von Sender und Empfänger. Das macht dieses Verfahren besonders für Bereiche wie medizinische Anwendungen sowie Sicherheitstechnik, Produktionstechnik und Materialanalyse interessant.

Im Gegensatz zu den bekannten Radarverfahren besteht keine gemeinsame Zeit- bzw. Frequenzbasis zwischen Sender und Empfänger (s. Fig. 1). Der Empfänger (7) ist vom Sender (3) komplett entkoppelt. Die Bestimmung von Abständen oder Materialeigenschaften zwischen zwei oder mehreren Reflexionsobjekten (2a und 2b) geschieht ohne Einbeziehung des Sendesignals (5). Im vorliegenden Verfahren werden die zwei oder mehrere Empfangssignale (9a, 9b) miteinander durch Mischung in einem nichtlinearen Empfänger (7) verglichen.

Das Produkt der Mischung liefert eine Information zu Abstand oder Materialeigenschaft, wenn eine Divergenz der Modulation zwischen dem ersten und dem zweiten Empfangssignal besteht. Diese Divergenz kann aus einem Frequenzunterschied, Phasenunterschied oder auch Amplitudenunterschied bestehen, abhängig von der gewählten Modulationsform des Sendesignals (5).

Im konventionellen Radar besteht diese Divergenz allerdings zwischen dem Sendesignal (Referenzsignal) (5) und den einzelnen Empfangssignalen (10), während in dem neuen Verfahren die Divergenz zwischen zwei oder mehreren Empfangssignalen (9a, 9b) ohne Einbeziehung des Sendesignals (5) besteht.

Durch die höhere Empfindlichkeit des Radarempfängers kann der Linearitätsbereich des Mischers über einen rauscharmen Vorverstärker gezielt ausgenutzt werden, so dass neben dem ersten, dominanten Reflexionssignal von einem Referenzobjekt auch schwache Signale von dahinterliegenden Schichten detektiert werden können.

Dadurch eignet sich das neue Verfahren für zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten.

Es kann beispielsweise bei Personenscannern die Reflexion zwischen der Hautoberfläche und darüber befindlicher, semi-transparenter Gegenstände wie verdeckt getragene Waffen aus Plastik oder Keramik ausnutzen. Durch die Besonderheiten des Verfahrens kann die Detektion auch bei einem sich bewegenden Objekt stattfinden.

Auch im Bereich der medizinischen Anwendungen könnte das Verfahren in Fällen angewendet werden, in denen momentan noch keine berührungslose Detektion mit Radar oder Ultraschall möglich ist (Brustkrebsdetektion, Lebenszeichendetektion).

In der Produktionstechnik bietet das neue Verfahren Vorteile bei der Detektion von Produktionsfehlern wie Delaminierungen oder Ausgangskontrolle von Verpackungen. Auch Füllstandmessung oder Kolbenstandbestimmungen wären möglich, ebenso wie Untersuchungen im Bereich der Materialanalyse.

Die Erfindung wurde zum Patent angemeldet (DE , EP, US anhängig). Die Technologie-Lizenz-Büro (TLB) GmbH unterstützt die Universität Stuttgart bei der Patentierung und Vermarktung der Innovation. TLB ist mit der wirtschaftlichen Umsetzung dieser zukunftsweisenden Technologie beauftragt und bietet Unternehmen Möglichkeiten der Zusammenarbeit und Lizenzierung der Schutzrechte.

Für weitere Informationen: Innovationsmanager Emmerich Somlo (somlo@tlb.de)

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

Robotisch assistiertes Laserverfahren soll OP-Risiken minimieren

Eine Spinalkanalstenose – eine knöcherne Verengung des Wirbelkanals – kann für Betroffene zur Qual werden. Drückt sie auf das Rückenmark, drohen ihnen chronische Schmerzen und Lähmungserscheinungen. Häufig hilft dann nur…

Verbesserte Materialien für die Verbindungen von Mikrochips

Leistungsfähiger, stromsparender, komplexer – Hersteller von modernen Microchips sehen sich stetig neuen Herausforderungen gegenüber, auch in Bezug auf die dort notwendigen elektrischen Verbindungen. Das Fraunhofer IPMS und BASF widmen sich…

Inspiriert von der Natur: Biophysiker aus dem Projekt InCamS@BI entwickelt neuartige Mikroplastikfilter im Labor

Heutzutage ist es überall zu finden: Mikroplastik. Es wird insbesondere durch die Luft und durchs Wasser in die entlegensten Winkel der Erde transportiert. Eine der großen Fragen lautet: Wie können…