Ein Klimaschutzkonzept für die Stadt Greifswald

Ein regionales Energiespar- und Klimaschutzkonzept für die Stadt Greifswald wird zurzeit als gemeinsames Forschungsprojekt des Max-Planck-Instituts für Plasmaphysik (IPP) in Garching und der Universität Greifswald entwickelt. Auf der Grundlage einer Energie- und Kohlendioxidbilanz will man eine effizientere Energienutzung und damit Klima- und Ressourcenschutz sowie regionale Wertschöpfung erreichen. Dies ist eines der Projekte, die auf dem ESCOBALT-Symposium „Transnationales Energiespar-Netzwerk“ vom 1. bis 2. März im Greifswalder IPP-Teilinstitut vorgestellt werden. Die Veranstaltung, an der Vertreter von Wissenschaft, Politik und Industrie aus den Ostsee-Anrainerstaaten teilnehmen, widmet sich europäischen Energieeffizienz-Projekten im baltischen Raum, um so eine Nationen übergreifende Zusammenarbeit vorzubereiten.

Die Untersuchung städtischer Energiesysteme ist ein Arbeitsschwerpunkt der Gruppe „Energie- und Systemstudien“ im Max-Planck-Institut für Plasmaphysik in Garching. Die Energie- und Treibhausgasbilanz der Hansestadt Greifswald als Grundlage eines lokalen Klimaschutzkonzepts entsteht in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl für Wirtschaftsgeographie der Universität Greifswald. Eingebettet ist das Forschungsprojekt – die Diplom- und Doktorarbeit von Martin Bartelt – in eine regionale Zusammenarbeit von Stadt, Wissenschaft und Wirtschaft. Das anspruchsvolle Ziel: Auf der Grundlage einer exakten Energie- und Kohlendioxidbilanz will man in gemeinsamer Anstrengung eine effizientere Energienutzung und damit Klima- und Ressourcenschutz sowie regionale Wertschöpfung erreichen.

Der erste Schritt ist bereits abgeschlossen. Die Aufgabe war, so Martin Bartelt, „sämtliche Kohlendioxid-Emissionen in Greifswald für ein Jahr zu bilanzieren und zwar – das ist das Besondere – räumlich möglichst genau.“ Das klimaschädliche Gas entsteht bei Verbrennungsprozessen in Automotoren, Kraftwerken und Heizungsbrennern. Mit ihrem Verbraucherverhalten tragen so alle Einwohner zur städtischen Energie- und Kohlendioxid-Bilanz bei. Mit ihrer genauen Aufzeichnung begann die Arbeit an dem Klimaschutzkonzept für die Hansestadt. Die Bilanz sollte die Stadt Greifswald in allen Sektoren – Industrie, Haushalte, Kleinbetriebe, Gewerbe und Verkehr – erfassen und Energieverbrauch und Emissionen der einzelnen Stadtblöcke darstellen. Gelungen ist die angestrebte hohe räumliche Auflösung insbesondere beim Verkehr, da hier hervorragende Daten des Umweltamtes der Hansestadt zur Verfügung standen.

Ergebnis: Die Bilanz in Greifswald ist im Vergleich zum Bundesdurchschnitt bereits sehr gut. Hauptgrund ist die überwiegende Nutzung von Gas und Fernwärme für die Wärmeversorgung sowie der Einsatz der Strom und Wärme liefernden Kraft-Wärme-Kopplung. Ein anderer Grund ist allerdings auch die geringe Industriedichte in Greifswald.

Das bisherige gute Ergebnis ließe sich aber noch steigern, meint Martin Bartelt: „Ein großes Sparpotential läge zum Beispiel bei der Raumwärme; hier sind die Isolierungen meist nicht optimal. Auch die Stromversorgung der Haushalte könnte sinken, wenn effizientere Geräte genutzt würden.“

Nächster Untersuchungsschritt – und Gegenstand von Martin Bartelts zurzeit mit Unterstützung der Bundesstiftung Umwelt entstehenden Doktorarbeit – sind die Auswirkungen möglicher Klimaschutzmaßnahmen auf die regionale Wirtschaft. Dazu wird ein Energiemodell erstellt, das die Frage beantworten soll, wer in der Region wofür wie viel Energie verbraucht. Gekoppelt wird dies mit einem regionalen Wirtschaftsmodell, das Arbeitsplätze, Produktion, Verbrauch und Handelsbeziehungen erfasst. So sollen erste Bilder einer möglichen Entwicklung entstehen, die dann mit den regionalen Akteuren diskutiert werden können. Ziel ist es, einzelne Maßnahmen im Vorhinein im Modell durchzuspielen, zu bewerten und dann solche auszuwählen, die kostenneutral oder sogar förderlich für die regionale Wirtschaft sind. Aus der Vielzahl möglicher Maßnahmen können so die für die Region sinnvollsten herausgefiltert werden. Mit der nächsten Energie- und Kohlendioxid-Bilanz ließe sich dann die Wirkung der ausgewählten Maßnahmen – zum Beispiel die Verbesserung der Wärmedämmung in Einfamilienhäusern – in der Realität überprüfen.

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.ipp.mpg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

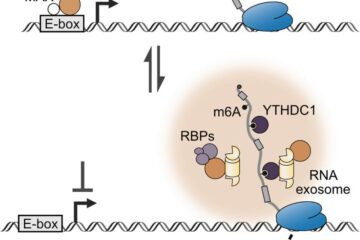

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

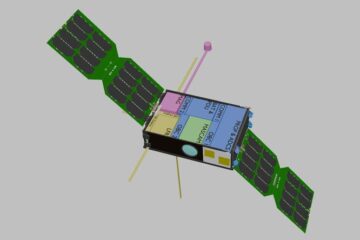

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…