Qualitätskontrolle in Zellen

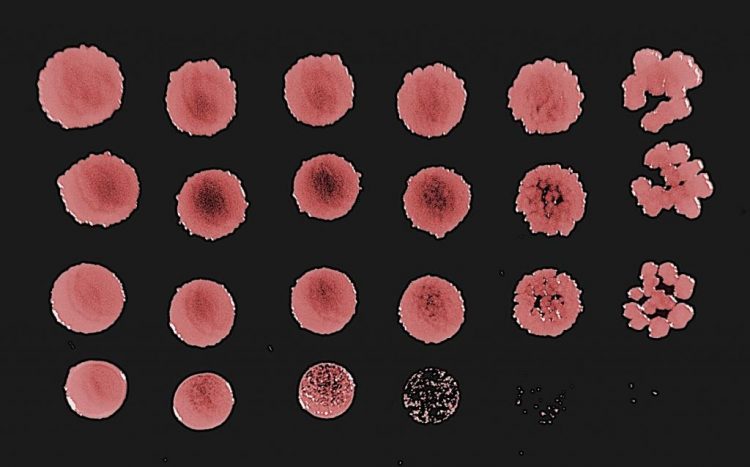

Das Bild zeigt eine Falschfarben-Darstellung von Kolonien von Bacillus subtilis-Bakterien, die entweder genetisch unverändert sind oder einzelne oder kombinierte Mutationen tragen, die ihre Qualitätskontrollprozesse für Proteine inaktivieren (darunter auch RQC). Dieser Wachstumstest zeigt in jeder Zeile von links nach rechts, dass die Bakterienzellen mit den kombinierten Mutationen unter bestimmten Bedingungen immer schlechter wachsen. | © C. Joazeiro

Ein Schutzprotein, das in höheren Zellen neu entstandene unvollständige und damit potentiell toxische Proteinketten erkennen kann, wurde in ähnlicher Form in Bakterien gefunden.

Es spielt dort ebenfalls eine zentrale Rolle in der Qualitätskontrolle, die für den Abbau defekter Proteine sorgt. Der Wirkmechanismus dieser evolutionär verwandten Rqc2-Proteine ist ein Schlüsselbaustein der Qualitätskontrolle und muss daher schon vor mehreren Milliarden Jahren im sogenannten Urvorfahr existiert haben.

Diesen Schluss ziehen Wissenschaftler des Zentrums für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg (ZMBH), die die Funktion des bakteriellen Rqc2-Verwandten experimentell untersucht haben.

In Zellen entstehen durch Probleme während der Synthese regelmäßig auch unvollständige Proteinketten. Diese anomalen Ketten sind für Zellen potentiell toxisch und müssen beseitigt werden.

In Zellen eukaryotischer Organismen wie zum Beispiel Pilzen, Pflanzen und Tieren gibt es für die Beseitigung dieser defekten Proteine einen Qualitätskontrollmechanismus, der als Ribosomen-assoziierte Qualitätskontrolle – englisch Ribosome-associated Quality Control (RQC) – bekannt ist.

Ein Schlüsselbaustein dieser RQC ist das sogenannte Rqc2-Protein. Es ist für die Erkennung anomaler Proteinketten verantwortlich und rekrutiert ein Enzym, das das defekte Protein für den Abbau markiert. Interessanterweise wurden auch in Bakterien Proteine gefunden, die dem Rqc2-Protein höherer Organismen ähneln. Bisher ging die Forschung jedoch davon aus, dass diese Proteine in Bakterien eine andere Funktion ausüben.

Das von Prof. Dr. Claudio Joazeiro geleitete Wissenschaftlerteam am ZMBH konnte nun experimentell in Bacillus subtilis-Bakterien nachweisen, dass auch deren Rqc2-Protein in der Lage ist, unvollständige Proteinketten zu erkennen.

Abweichend von höheren Zellen übernimmt das Rqc2-Protein in Bakterien zusätzlich die Aufgabe, diese defekten Proteine durch Anhängen einer Polyalanin-Kette für die Beseitigung durch ein bakterielles Entsorgungssystem zu markieren. Die Wissenschaftler konnten zudem zeigen, dass dies ein wichtiger Schutzmechanismus gegen den zellulären Stress ist, der durch eine defekte Protein-Produktion ausgelöst wird.

Die Heidelberger Forschungsergebnisse sind ein Beleg dafür, dass die evolutionär verwandten Rqc2-Proteine die Qualitätskontrolle in Bakterien und in höheren Zellen in ähnlicher Weise ausüben. Die Wissenschaftler ziehen daraus den Schluss, dass dieser Wirkmechanismus schon vor mehreren Milliarden Jahren im sogenannten Urvorfahr existiert haben muss und dass diese Schutzfunktion zu den elementaren und wichtigsten Prozessen aller Zellen gehört.

So konnte Prof. Joazeiro schon in einer früheren Arbeit zeigen, dass eine Mutation, die diesen Prozess außer Kraft setzt, zur Degeneration neuronaler Zellen führt. Die Auswirkungen ähneln einer Amyotrophen Lateralsklerose (ALS), einer zerstörerischen menschlichen Erkrankung.

An den Forschungsarbeiten, die von der Deutschen Forschungsgemeinschaft unter anderem im Rahmen des Sonderforschungsbereichs „Zelluläre Qualitätskontrolle und Schadensbegrenzung“ (SFB 1036) gefördert wurden, waren auch Wissenschaftler aus Berlin und Marburg sowie den USA beteiligt. Die Ergebnisse wurden in „Cell“ veröffentlicht.

Kontakt:

Universität Heidelberg

Kommunikation und Marketing

Pressestelle, Telefon (06221) 54-2311

presse@rektorat.uni-heidelberg.de

Prof. Dr. Claudio Joazeiro

Zentrum für Molekulare Biologie der Universität Heidelberg

Telefon (06221) 54-6858

c.joazeiro@zmbh.uni-heidelberg.de

I. Lytvynenko, H. Paternoga, A. Thrun, A. Balke, T.A. Müller, C.H. Chiang, K. Nagler, G. Tsaprailis, S. Anders, I. Bischofs, J.A. Maupin-Furlow, C.M.T. Spahn, C. A.P. Joazeiro: Alanine Tails Signal Proteolysis in Bacterial Ribosome-Associated Quality Control, Cell 178, 76–90, https://doi.org/10.1016/j.cell.2019.05.002

Media Contact

Weitere Informationen:

https://www.uni-heidelberg.de/de/newsroom/qualitaetskontrolle-zellenAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…