Proteine: Neue Materialklasse entdeckt

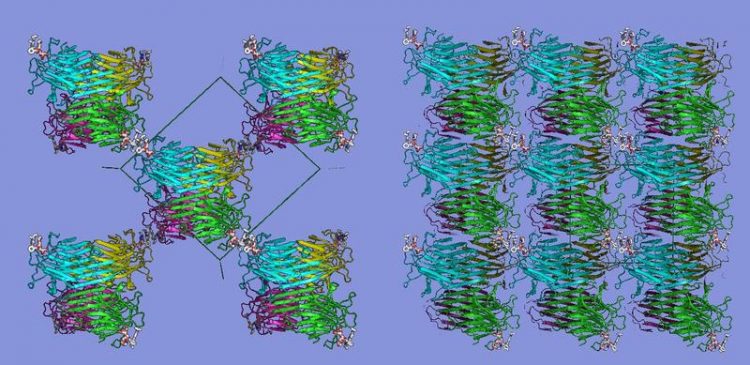

Anordnung der Concanavalin A –Proteinmoleküle in zwei verschiedenen Protein Crystalline Frameworks. Grafiken: Fudan Universität/HZB

Wissenschaftler des Helmholtz-Zentrum Berlin (HZB) haben in Zusammenarbeit mit Forschern der chinesischen Fudan-Universität eine neue Materialklasse charakterisiert: so genannte Protein Crystalline Frameworks (PCFs).

In den PCFs sind Proteine über bestimmte Hilfssubstanzen derart fixiert, dass sie sich symmetrisch ausrichten und sehr stabile Kristalle bilden. Die Forscher von HZB und Fudan-Universität wollen jetzt die Anwendungs¬möglichkeiten der PCFs als funktionale Materialien ausloten. Ihre Ergebnisse veröffentlichen sie heute im Fachjournal „Nature Communications“

(DOI: 10.1038/ncomms5634).

Jeder kennt das Phänomen vom Frühstücksei: Proteine sind empfindliche Moleküle. Unter bestimmten Umständen – etwa in kochendem Wasser – denaturieren sie, verlieren ihre natürliche Gestalt und werden fest. Zwar sind Forscher schon seit geraumer Zeit in der Lage, mit diesen Substanzen umzugehen und sie sogar so zu behandeln, dass sie Kristalle bilden. Dies gelingt aber nur unter enormem Aufwand, der sich nur für Forschungszwecke lohnt. Zudem sind auch die Protein-Kristalle sehr empfindlich.

Den Wissenschaftlern von der Fudan-Universität ist es nun erstmalig gelungen, diese Nachteile zu umgehen: Sie verknüpften das Protein Concanavalin A mit Hilfsmolekülen aus der Substanzklasse der Zucker sowie mit dem Farbstoff Rhodamin. Die so fixierten Concanavalin-Moleküle ordneten sich in dem Rahmen aus Hilfsstoffen symmetrisch an: Sie bildeten einen Kristall, in dem die Proteine stabil ineinander verschachtelt sind – ein Protein Crystalline Framework.

Die Entwicklung solch eines Molekülkonstrukts nützt nichts, wenn man nicht weiß, wie er sich bildet und wie sein Aufbau auf Ebene der Atome aussieht. Bei der Suche nach passenden Untersuchungsmöglichkeiten wandten sich die Forscher aus Shanghai an eine chinesische Wissenschaftlerin, die am HZB arbeitet. Sie wies ihre Kollegen auf die MX-Beamlines am Elektronenspeicherring BESSY II des HZB hin.

„Wir konnten am HZB mit unseren speziellen Kristallografie-Messplätzen optimale Voraussetzungen bieten, um die PCFs hochaufgelöst zu charakterisieren“, sagt Dr. Manfred Weiss, einer der leitenden Wissenschaftler des MX-Labors am HZB. Dabei wurde klar, dass man über die Hilfsmoleküle sogar steuern kann, wie stark sich die Protein-Netzwerke durchdringen. „Das gibt den PCFs eine enorme Flexibilität und Variabilität, die wir bei den nun anstehenden Forschungen zu möglichen Anwendungen stets im Auge haben werden“, so Manfred Weiss.

Originalpublikation:

Sakai, F. et al. Protein crystalline frameworks with controllable interpenetration directed by dual supramolecular interactions. Nat. Commun. 5:4634 doi: 10.1038/ncomms5634 (2014).

Weitere Informationen:

Dr. Manfred Weiss

Institut Weiche Materie und Funktionale Materialien

Tel.: +49 (0)30-8062-13149

manfred.weiss@helmholtz-berlin.de

Pressestelle

Hannes Schlender

Tel.: +49 (0)30-8062-42414

hannes.schlender@helmholtz-berlin.de

http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14026&sprache=de&ty…

http://www.helmholtz-berlin.de/pubbin/news_seite?nid=14026&sprache=en&ty…

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…