Bioanorganik: Eisen-Schwefel-Enzyme als Kandidaten für die Antibiotika-Entwicklung

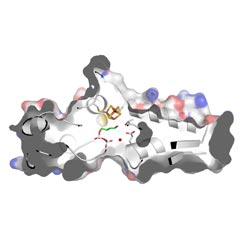

Nahaufnahme des aktiven Zentrums von IspH, in dem ein Reaktionspartner gebunden ist.<br><br>Bild: TUM<br>

Der Mechanismus der Reaktion dient als Ansatz für die Entwicklung von Antibiotika insbesondere gegen Malaria und Tuberkulose. Bei der Untersuchung des Enzyms haben Biochemiker der Technischen Universität München (TUM) jetzt eine bislang unbekannte Reaktion von IspH gefunden: Es akzeptiert zwei völlig verschiedene Molekülklassen als Partner. Diese überraschende Erkenntnis wurde nun in Nature Communications publiziert und eröffnet neue Perspektiven bei der Bekämpfung von Infektionskrankheiten.

Die Terpene bilden eine der größten und vielseitigsten Naturstoffklassen – bekannte Vertreter der Terpene sind beispielsweise das Cholesterin und das Östrogen. In allen Organismen geht ihre Biosynthese von den zwei Bausteinen Isopentenyldiphosphat (IPP) und Dimethylallyldiphosphat (DMAPP) aus. Säugetiere und Bakterien nutzen dabei unterschiedliche Biosynthesewege. In Bakterien und pathogenen Mikroorganismen katalysiert das Enzym IspH den letzten Schritt bei der Herstellung von IPP und DMAPP. Daher haben Wissenschaftler bereits vor einigen Jahren das Potential von IspH als Angriffspunkt für Wirkstoffe gegen Malaria und Tuberkulose erkannt.

Nun gelang Prof. Michael Groll und Dr. Ingrid Span vom Lehrstuhl für Biochemie an der TUM ein wesentlicher Durchbruch: In Zusammenarbeit mit der Arbeitsgruppe von Prof. Eric Oldfield an der University of Illinois untersuchten die Forscher bestimmte Acetylenverbindungen, die das Enzym IspH hemmen. Dabei stellten sie mit Hilfe der Röntgenstrukturanalyse fest, dass das Enzym einige dieser Moleküle nicht nur an seinem aktiven Zentrum bindet, sondern auch verändert: Durch die Anlagerung von Wasser an die Acetylengruppen, das sind dreifach gebundene Kohlenwasserstoffe, werden die Verbindungen zu Aldehyden oder Ketonen umgewandelt. „Im Allgemeinen reagieren Enzyme nur mit einem bestimmten Substrat – das Enzym IspH hingegen akzeptiert überraschenderweise zwei völlig verschiedene Molekülklassen als Reaktionspartner“, erklärt Ingrid Span.

Seine Flexibilität verdankt IspH der Struktur und Lage seines aktiven Zentrums. Das Enzym besteht aus drei Struktureinheiten, die im Zentrum einen würfelförmigen Eisen-Schwefel-Cluster beherbergen. Dieses außergewöhnliche Strukturelement befähigt das Enzym, eine anspruchsvolle Reaktion zu bewältigen: die Umwandlung eines Allylalkohols zu einem Gemisch der beiden Isopren-Bausteine. Während Eisen-Schwefel-Proteine üblicherweise als Elektronenüberträger (Reduktion bzw. Oxidation) arbeiten, bindet das Enzym IspH das Substrat direkt an den Eisen-Schwefel-Cluster.

IspH ist neben der Acetylenhydratase und der Nitrogenase erst das dritte bekannte Enzym, das Acetylenverbindungen umsetzen kann. Zudem sind bisher keine eisenhaltigen Katalysatoren bekannt, die diese Reaktion durchführen können. Die neu entdeckte Facette von IspH ermöglicht somit die Entwicklung neuer Wirkstoffe insbesondere im Kampf gegen Malaria und Tuberkulose.

Diese Arbeit entstand im Fachbereich Bioanorganik am Lehrstuhl für Biochemie. Die bioanorganische Chemie beschäftigt sich mit der Aufklärung der Funktion von klassischen „anorganischen“ Elementen, insbesondere Metallen, in Lebensprozessen und in der Natur. Hierbei spielen vor allem Metalloproteine (Eiweiße mit einem oder mehreren Metallion/en oder -cluster/n) eine große Rolle. Sie verbinden die Vorzüge von Proteinen (Säure/Base-Katalyse, räumliche Nähe von Reaktionspartnern, abgeschlossenen Reaktionsraum) mit den vielseitigen katalytischen Eigenschaften von Metallen. „Das Ziel unserer Forschung ist das Verständnis von enzymatischen Reaktionen sowie die Herstellung neuer Katalysatoren, um die Grundlage für Anwendungen im Bereich der chemischen und pharmazeutischen Industrie zu schaffen“, erklärt Michael Groll.

Die Arbeiten wurden mit Mitteln der Deutschen Forschungsgemeinschaft (GR1861/5-1), des NIH-Fonds GM65307 und AI074233, der Hans-Fischer Gesellschaft, des American Heart Association Predoctoral Fellowship 10PRE4430022 sowie des Exzellenzclusters Center for Integrated Protein Science Munich (CIPSM) unterstützt. Die Messungen wurden an der PXI- und PXIII-Beamline des Paul Scherrer Instituts (Villigen, Schweiz) durchgeführt.

Originalpublikation:

Span I., Wang K., Wang W., Zhang Y., Bacher A., Eisenreich W., Li K., Schulz C., Oldfield E. and Groll M. (2012). Discovery of an Acetylene Hydratase Activity of the Iron-Sulfur Protein IspH. Nat Commun., 3 (1042), 1-8.

Kontakt:

Prof. Dr. Michael Groll

Technische Universität München

Lehrstuhl für Biochemie

Tel: +49 89 289 13361

E-Mail: michael.groll@ch.tum.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.biochemie.ch.tum.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…