Im Darm von Ameisen brauchen Bakterien nur wenige Gene

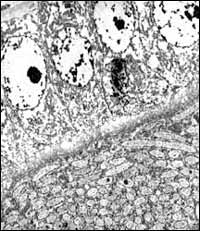

Eine mit Blochmannia-Bakterien gefüllte Eizelle (unteres Bilddrittel) einer Rossameise. Die Bakterien sind als Stäbchen erkennbar, die meist im Querschnitt zu sehen sind, so dass sie oval bis rund erscheinen. Bild: Biozentrum

Forscher vom Biozentrum analysierten Symbiose

Im Darm von Ameisen wohnen Lebewesen, deren Erbgut extrem klein ist: Es handelt sich um Bakterien mit nur 581 proteinkodierenden Genen, wie Forscher vom Biozentrum der Uni Würzburg mit spanischen Kollegen herausgefunden haben. Zum Vergleich: Frei lebende Bakterien haben 2.000 bis 6.000 Gene, die Taufliege 14.000. Der Mensch benötigt nach vorläufigen Schätzungen sogar mindestens 30.000 Gene.

Dass die Bakterien mit dem winzigen Erbgut es sich im Verdauungstrakt von Rossameisen bequem gemacht haben, ist schon seit 1887 bekannt: Damals untersuchte der Zoologe Friedrich Blochmann das Zusammenleben der beiden ungleichen Partner und beschrieb damit erstmals überhaupt eine derartige Symbiose. Darunter verstehen Biologen das Phänomen, dass zwei verschiedene Arten eine sehr enge Verbindung eingehen, die beiden Vorteile bringt.

Die Arbeitsgruppen des Mikrobiologen Roy Gross und des Soziobiologen Bert Hölldobler vom Würzburger Biozentrum haben nun herausgefunden, dass die in den Ameisen lebenden Bakterien eng verwandt sind mit Escherichia coli, den meist harmlosen Darmbewohnern, die auch im Menschen vorkommen. Trotzdem ist ihr Erbgut fünf bis sechs Mal kleiner als das der Colibakterien: Offenbar konnten sie im Laufe des viele Jahrmillionen währenden Zusammenlebens mit den Ameisen viele Gene abwerfen. Damit haben sie sich allerdings in eine absolute Abhängigkeit von ihrem Wirt begeben, denn ohne ihn können sie nicht mehr wachsen.

Die Bakterien, die von den Würzburger Forschern den Gattungsnamen Blochmannia erhalten haben, leben dicht gedrängt in besonderen Zellen im Mitteldarm der Ameisen. „Besonders aufregend ist die Tatsache, dass sie auch in die Eizellen der Ameisen gelangen und dadurch ihre Verbreitung auf die künftigen Generationen sicherstellen“, so Professor Gross.

Die biologische Bedeutung dieser Bakterien war seit ihrer Entdeckung unklar geblieben. Aber das hat sich jetzt geändert: Gross und Hölldobler entschlüsselten mit Evolutionsbiologen von der Universität Valencia die genetische Information der Mikroben und machten dabei erstaunliche Befunde. So legt die Erbinformation der Bakterien nahe, dass sie einen bedeutenden Beitrag zur Ernährung der Ameisen leisten und diese wahrscheinlich mit lebensnotwendigen Aminosäuren versorgen. Umgekehrt liefern die Ameisen wichtige Stoffwechselprodukte, welche die Bakterien nicht selbst herstellen können.

Zurzeit analysieren die Würzburger Forscher die Erbinformation der Blochmannien im Detail. Sie sind davon überzeugt, dass ihre Ergebnisse erheblich zu einer Diskussion beitragen werden, die derzeit in vielen Labors geführt wird: Es geht um die Frage, wie viele – oder vielmehr wie wenige Gene für ein Lebewesen nötig sind, damit es seine essentiellen Lebensfunktionen ausführen kann.

Weitere Informationen:

Prof. Dr. Roy Gross, Tel. (0931) 888-4403, Fax -4402, E-Mail: roy.gross@mail.uni-wuerzburg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-wuerzburg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

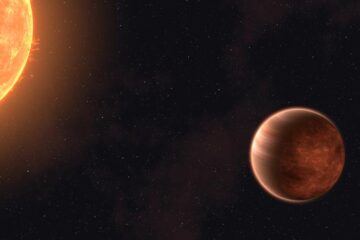

Wolken bedecken die Nachtseite des heißen Exoplaneten WASP-43b

Ein Forschungsteam, darunter Forschende des MPIA, hat mit Hilfe des Weltraumteleskops James Webb eine Temperaturkarte des heißen Gasriesen-Exoplaneten WASP-43b erstellt. Der nahe gelegene Mutterstern beleuchtet ständig eine Hälfte des Planeten…

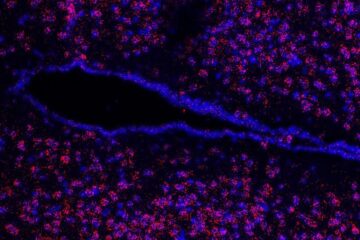

Neuer Regulator des Essverhaltens identifiziert

Möglicher Ansatz zur Behandlung von Übergewicht… Die rapide ansteigende Zahl von Personen mit Übergewicht oder Adipositas stellt weltweit ein gravierendes medizinisches Problem dar. Neben dem sich verändernden Lebensstil der Menschen…

Maschinelles Lernen optimiert Experimente mit dem Hochleistungslaser

Ein Team von internationalen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern des Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), des Fraunhofer-Instituts für Lasertechnik ILT und der Extreme Light Infrastructure (ELI) hat gemeinsam ein Experiment zur Optimierung…