Alexa und Co in unserem Kopf: Wo die Stimmerkennung im Gehirn sitzt

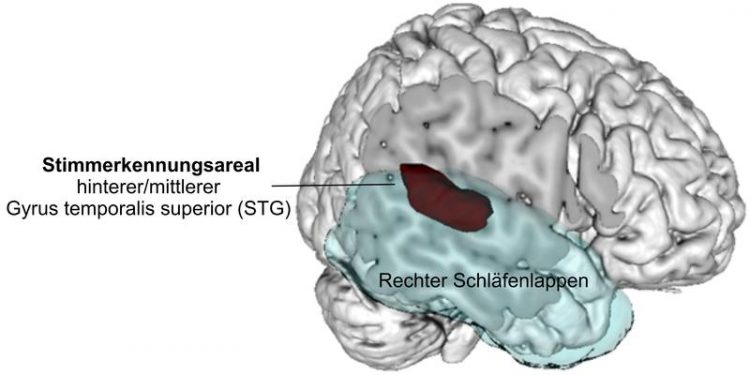

Blick auf die rechte Seite des Gehirns und seine Areal zur Stimmerkennung (mit Blickrichtung nach rechts): Den hinteren Gyrus temporalis superior, kurz STG, einem Teil des rechten Schläfenlappens. Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften

Wir befinden uns ständig in Situationen, in denen wir mit anderen sprechen. Dabei verhalten wir uns einem Freund gegenüber anders als gegenüber einem Fremden. Eine wesentliche Fähigkeit ist es daher, nicht nur zu erkennen, was einer zu uns sagt, sondern auch wer zu uns spricht.

Dabei hilft uns die Stimme unseres Gesprächspartners. Bislang war sich die Wissenschaft nicht einig darüber, wo genau im Gehirn sich die Areale befinden, durch die wir eine Stimme wiedererkennen.

„Sehr zuverlässige Aussagen darüber, welche Gehirnbereiche welche Funktionen innehaben, lassen sich anhand von Untersuchungen an Patienten mit Hirnverletzungen treffen. Ist ein bestimmter Bereich im Gehirn verletzt und fällt dadurch eine bestimmte Fähigkeit aus, lässt sich beides einander zuordnen“, erklärt Claudia Roswandowitz, Wissenschaftlerin am Max-Planck-Institut für Kognitions- und Neurowissenschaften (MPI CBS) in Leipzig und Erstautorin einer Studie, die nun die entscheidenden Erkenntnisse zur Stimmerkennung gebracht hat.

Darin testeten die Forscher 58 Patienten mit Hirnschädigungen, vor allem Schlaganfall-Betroffene, die Fähigkeit, Stimmen zu lernen und diese dann wiederzuerkennen. Zusätzliche dazu nutzten die Forscher Hirnscans der Patienten, die hochaufgelöst deren Hirnstrukturen und -schädigungen zeigten.

Die Neurowissenschaftler erkannten, dass besonders Patienten mit Läsionen in bestimmten Bereichen des rechten hinteren Schläfenlappens Stimmen schlechter erkannten. Sie gehen daher davon aus, dass der hintere Gyrus temporalis superior, kurz STG, unerlässlich für die Stimmerkennung ist.

Bestätigt werden diese Erkenntnisse auch durch eine Vorgängerstudie am MPI CBS. Darin wurde ein Phänomen erforscht, das umgangssprachlich auch als „Stimmblindheit“ bezeichnet wird: Die Phonagnosie, die Unfähigkeit Stimmen wiederzuerkennen. Die beiden untersuchten Betroffenen – die einzigen in Deutschland bekannten – gelingt es nicht, andere Menschen an ihrer Stimme wiederzuerkennen, selbst die eigene Mutter oder die eigenen Kinder nicht.

Auch bei ihnen erkannten die Forscher um Roswandowitz, dass Veränderungen im und mit dem rechten Schläfenlappen zu den entsprechenden Defiziten führen. Im Vergleich zu den Patienten mit Hirnverletzungen waren hier jedoch nicht ausgefallene Hirnstrukturen die Ursache, sondern die abweichende Aktivität in diesen Gebieten.

„Durch diese Erkenntnisse können wir besser verstehen, wie das Gehirn Stimmen erkennt. Das ist die Grundlage, um wirksame Therapien für Betroffene der Phonagnosie, die in manchen Fällen angeboren ist, gerade nach einem Schlaganfall jedoch recht häufig auftritt. In unserer Studie haben beispielweise neun Prozent der Patienten von deutlichen Schwierigkeiten beim Erkennen von Stimmen berichtet. Trotzdem ist das Phänomen im medizinischen Bereich bisher kaum bekannt. Hier müssten wir zu einer höheren Sensibilität gelangen“, so Roswandowitz.

http://www.cbs.mpg.de/wo-die-stimmerkennung-sitzt Zur Mitteilung auf der Seite des MPI CBS

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…