Fortschritte bei Agrobiodiversität und Gentechnik auf internationaler Ebene

Verhandlungen über biologische Vielfalt in Malaysia: Öko-Institut e.V. zieht positives Fazit / Agrobiodiversität gewinnt an Bedeutung / Der Handel mit gentechnisch veränderten Nahrungs- und Futtermitteln wird transparenter

Das Öko-Institut e.V. begrüßt die Fortschritte, die in den vergangenen Wochen auf internationaler Ebene zum Thema Agrobiodiversität und zum Handel mit gentechnisch veränderten Organismen erzielt wurden. Am Freitag gingen in Kuala Lumpur die siebte Vertragsstaatenkonferenz der Konvention über Biologische Vielfalt sowie das erste Treffen zum Protokoll über Biosicherheit zu Ende. Weiterhin steht jedoch aus Sicht der WissenschaftlerInnen des Öko-Instituts e.V. die Nutzung agrarbiologischer Ressourcen nicht ausreichend auf der weltweiten Agenda. Auch gibt es noch keine internationalen Haftungsregelungen für Schäden durch transgene Organismen. Erste Schritte in diese Richtung wurden jedoch endlich unternommen.

Die Vielfalt der genutzten Arten, Sorten und Rassen in der Landwirtschaft – die Agrobiodiversität – ist in Gefahr. Diese Gefährdung besteht nicht nur in Deutschland, sondern auch in allen Ländern der Nordhalbkugel. Doch selbst in den Ländern der Südhalbkugel, in denen die Zentren und Ausgangspunkte der Vielfalt zu finden sind, ist dieser Reichtum zunehmend bedroht. Agrobiodiversität als Ergebnis kollektiver Anstrengungen ist aber ein Gut, das es im Interesse aller zu wahren gilt, denn die Agrobiodiversität stellt eine der Grundlagen der internationalen Ernährungssicherheit dar.

Doch insbesondere in der Umwelt- und Landwirtschaftspolitik sowie bei der Nahrungsmittelproduktion prallen weltweit unterschiedliche Interessen aufeinander. Dem schwierigen Ausgleich der internationalen Interessen dienen auch völkerrechtliche Abkommen wie das Übereinkommen über die Biologische Vielfalt (CBD) von 1992. Im Mittelpunkt der bisherigen Verhandlungen stand lange die Vielfalt von „wilden“ Tieren und Pflanzen und der Erhalt ihrer Lebensräume wie die des Regenwalds. Weniger Beachtung fand bislang, vor allem in der Öffentlichkeit, die stark gefährdete Vielfalt von Nutztieren und Nutzpflanzen. Inzwischen ist jedoch der internationale Schutz vor allem von Nutzpflanzen durch den Internationalen Vertrag über Pflanzengenetische Ressourcen für Ernährung und Landwirtschaft einen entscheidenden Schritt vorangekommen. Der Vertrag, der voraussichtlich im Sommer in Kraft treten wird, erkennt unter anderem die Rechte von Bauern an, die sich überall auf der Welt mit der Züchtung von Nutzpflanzen beschäftigen. Ein ähnliches Abkommen fehlt allerdings bislang für die Tierzucht.

Auf der Vertragsstaatenkonferenz in Kuala Lumpur wurde über Fortschritte des CBD-Arbeitsprogramms zu Agrobiodiversität berichtet und eine neue Forschungsinitiative des International Plant Genetic Resources Institute angekündigt.

Franziska Wolff, CBD-Expertin am Öko-Institut e.V., stellte auf der Konferenz das Verbundprojekt „Agrobiodiversität entwickeln!“* vor und präsentierte das Positionspapier, das die interdisziplinäre Forschungsgruppe kürzlich in Deutschland erarbeitet hat. Dabei betonte sie vor allem die Bedeutung, die eine aktive Nutzung für den Erhalt der Nutzpflanzen und Nutztiere besitzt.

„In Genbanken eingelagert, kann nur ein kleiner Teil des Nutzens der Agrobiodiversität zum Tragen kommen – ihren wesentlichen Wert entwickelt diese Vielfalt erst durch aktiven Einsatz auf den Feldern und in den Ställen!“. Forschung wie auch politische Maßnahmen müssten sich daher stärker auf Formen aktiver Nutzung von Agrobiodiversität als auf deren bloßen Erhalt konzentrieren.

Kritisch beurteilen Experten, dass internationale Umweltpolitik zunehmend am Handelsrecht ausgerichtet wird. Corinna Heineke, Projektpartnerin des Öko-Instituts e.V. an der Freien Universität Berlin und Expertin für internationale Handelsfragen sagte am Rande der Konferenz: „Das Verhältnis zwischen den Bestimmungen des Welthandelsrechts und der CBD bleibt ungeklärt. Die wiederholten Versuche während der Vertragsstaatenkonferenz, den Handelsfragen generell den Vorrang zu verschaffen, sind äußerst bedenklich. Denn die Erfahrung lehrt, dass die Agrobiodiversität besonders dort ausgeprägt ist, wo Bauern und Bäuerinnen eine lokal angepasste Züchtung betreiben und eine selbstbestimmte Kontrolle über die Ressourcen gewährleistet ist. Der liberalisierte Handel mit patentiertem oder transgenem Saatgut läuft dem Erhalt lokaler Nutzungsformen und Ernährungskulturen aber oft zuwider.“

Am Ende der dreiwöchigen Vertragsstaatenkonferenz zur biologischen Vielfalt standen in Kuala Lumpur Regelungen zum Umgang mit der Gentechnik in der Nahrungsmittelproduktion im Mittelpunkt. Die Vertragsparteien verhandelten über die weitere Ausgestaltung des Cartagena Protokolls zur Biologischen Sicherheit beim grenzüberschreitenden Handel und Verkehr mit gentechnisch veränderten Organismen. Das Cartagena Protokoll wurde von 86 Ländern, einschließlich der Europäischen Union ratifiziert, während die USA einen Beitritt bislang ablehnen. In den letzten Verhandlungsstunden einigten sich die Beteiligten darauf, dass bei allen Transporten von Lebens- und Futtermitteln kenntlich gemacht werden muss, ob und in welcher Art und Weise diese gentechnisch verändert wurden. „Mit diesen Vereinbarungen zur Kennzeichnung wird ein großes Plus an Transparenz erzielt und auch die Wahlmöglichkeit beim Einkauf von landwirtschaftlichen Produkten unterstützt“, stellt Ruth Brauner vom Bereich Biodiversität, Ernährung & Landwirtschaft des Öko-Instituts e.V. fest. „Hinsichtlich verbindlicher Haftungsregelungen für Schäden bleibt allerdings noch viel zu tun. Hier ist es schon als Erfolg zu bewerten, dass internationale Haftungsfragen zukünftig thematisiert werden sollen.“

Neben den noch ungeklärten Risiken der Gentechnik für die Landwirtschaft, für die Gesundheit und die Umwelt, haben biotechnologische Methoden zum Verlust von Agrobiodiversität beigetragen. Sie ermöglichen die beschleunigte Selektion und Verbreitung ausgewählter Genotypen und die Produktion von auf wenige Eigenschaften spezialisierten hochhomogenen Sorten, Linien und Rassen, wie sie von der industrialisierten Landwirtschaft nachgefragt werden. Die Konzentration auf ein begrenztes genetisches Material birgt neben Krankheits- und Schädlingsanfälligkeit aufgrund von Homogenität weitere Risiken. Dazu gehören die unbeabsichtigte und zunächst unbemerkte Mitvermehrung von unerwünschten Erbanlagen.

Solche Entwicklungen zeigt das Verbundprojekt „Agrobiodiversität entwickeln!“ auf. Es will dazu beitragen, den Verlust von Agrobiodiversität in ihren vielfältigen Zusammenhängen besser zu verstehen und auf die gesellschaftliche Agenda zu setzen. Auch sollen Bedingungen für eine nachhaltige Tier- und Pflanzenzucht aufgezeigt werden. Dadurch kann das Projekt auch einen Beitrag zur nationalen Umsetzung der Konvention über die Biologische Vielfalt leisten.

Ansprechpartnerinnen:

Franziska Wolff, Öko-Institut e.V., Bereich Umweltrecht

E-Mail: f.wolff@oeko.de, Telefon +49 – 30 – 280 486 71

Ruth Brauner, Öko-Institut e.V., Bereich Biodiversität, Ernährung & Landwirtschaft

E-Mail: r.brauner@oeko.de, Telefon +49 – 761- 45 295 40

Weitere Informationen über das Forschungsprojekt „Agrobiodiversität entwickeln!“:

www.agrobiodiversitaet.net.Das Positionspapier der Projektgruppe auf Deutsch und Englisch, die Dokumentation der Tagung vom 4./5. Februar 2004 in Berlin sowie weitere Dokumente gibt es zum kostenlosen Herunterladen.

Das Öko-Institut e.V. ist das führende Umweltforschungsinstitut im Bereich der angewandten Ökologie. Es erstellt wissenschaftliche Gutachten und berät Politiker, Umweltverbände, Institutionen und Unternehmen. Das Institut ist an den Standorten Freiburg, Darmstadt und Berlin vertreten.

* „Agrobiodiversität entwickeln! Handlungsstrategien und Impulse für eine nachhaltige Tier- und Pflanzenzucht.“ Verbundprojekt des Instituts für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) gGmbH, des Öko-Instituts e.V., der Schweisfurth-Stiftung, der Landesanstalt für Großschutzgebiete Brandenburg, der FU Berlin und des Forschungsinstituts für biologischen Landbau e.V. (FiBL).

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.agrobiodiversitaet.netAlle Nachrichten aus der Kategorie: Agrar- Forstwissenschaften

Weltweite, wissenschaftliche Einrichtungen forschen intensiv für eine zukunftsfähige Land- und Forstwirtschaft.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Themen: Bioenergie, Treibhausgasreduktion, Renaturierung und Landnutzungswandel, Tropenwälder, Klimaschäden, Waldsterben, Ernährungssicherung, neue Züchtungstechnologien und Anbausysteme, Bioökonomie, Wasserressourcen und Wasserwiederverwendung, Artenvielfalt, Pflanzenschutz, Herbizide und Pflanzenschädlinge, digitale Land- und Forstwirtschaft, Gentechnik, tiergerechte Haltungssysteme und ressourcenschonende Landwirtschaft.

Neueste Beiträge

Für kostengünstigere, nachhaltigere Akkus

Ultraniedrig konzentrierter Elektrolyt für Lithium-Ionen-Batterien Lithium-Salze machen Akkumulatoren leistungsfähig, aber teuer. Ein ultraniedrig konzentrierter Elektrolyt auf Basis des Lithium-Salzes LiDFOB könnte eine kostengünstige und dabei nachhaltigere Alternative sein. Zellen mit…

Chemischer Seiltrick auf molekularer Ebene

Mechanismusforschung hilft, wenn „Trial & Error“ versagt. In den meisten industriellen chemischen Reaktionen verbinden sich Katalysatoren mit den Ausgangsstoffen und begleiten sie über Zwischenstufen zum Produkt. Dieser Weg wird in…

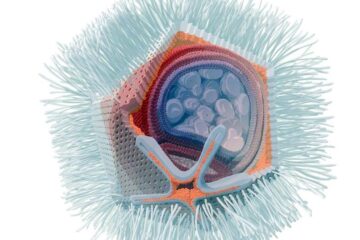

Riesenviren infizieren tödlichen Parasiten

Neues ungewöhnliches Riesenvirus in Kläranlage Klosterneuburg entdeckt. Der Einzeller Naegleria fowleri gehört zu den tödlichsten Parasiten für den Menschen. Forscher*innen des Zentrums für Mikrobiologie und Umweltsystemwissenschaft der Universität Wien um…