Neurowissenschaftler diskutieren in Homburg die Funktionen spezialisierter Hirnzellen

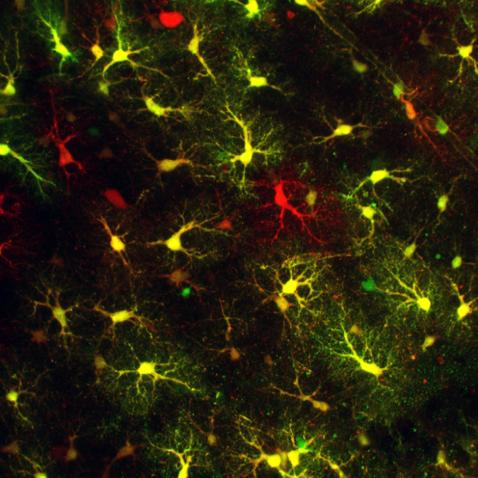

Moderne chemische und genetische Färbetechniken zeigen die Gestalt und Vielfalt der Astrozyten, deren feinste Fortsätze die Funktion des Gehirns kontrollieren. Professor Christine Rose, Universität Düsseldorf

Diese Fragen diskutieren 80 nationale und internationale Neurowissenschaftler vom 8. bis 10. Oktober im Homburger Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin (CIPMM).Eingeladen dazu haben Professor Frank Kirchhoff von der Universität des Saarlandes und Professorin Christine Rose von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die seit zwei Jahren ein Schwerpunktprogramm der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) zu diesem Thema leiten.

Die Forscher untersuchen dabei sogenannte Gliazellen, die neben den Neuronen die wichtigste Gruppe von Hirnzellen darstellen. „Moderne bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomografie oder die Diffusions-Tensor-Bildgebung (DTI) helfen uns dabei, die funktionellen Details des Gehirns darzustellen und zu analysieren. Sie geben uns neue, aufregende Einblicke in das Gehirn und erlauben uns, besser zu verstehen, wie der Mensch Informationen verarbeitet“, sagt Frank Kirchhoff, Professor für Molekulare Physiologie der Universität des Saarlandes.

Lange Zeit sei die Forschung davon ausgegangen, dass im Gehirn nur die Nervenzellen an der Informationsübertragung beteiligt seien. Die Gliazellen sah man lediglich als Stützzellen an. “Unsere Forschungen zeigen ein anderes Bild: Gliazellen sind zum Beispiel an physiologischen Prozessen im Kleinhirn beteiligt. Es gibt außerdem mehrere Typen von Gliazellen, die verschiedene Proteine herstellen und unterschiedliche Formen der Signalübertragung und des Molekültransports nutzen“, erläutert Kirchhoff.

Forschungsarbeiten der Wissenschaftler aus ganz Deutschland zeigen die Vielfalt der Gliazellen auf. „Die sogenannte radiale Glia stellen Stammzellen während der Hirnentwicklung dar. Deren gezielte Umprogrammierung im erwachsenen Gehirn wird als eine reale Therapie-Option bei Parkinson- oder Schlaganfall-Patienten angesehen. Hingegen bestimmen Bergmann Gliazellen des Kleinhirns unsere Feinmotorik“, erläutert Professor Kirchhoff.

Oligodendrozyten wiederum seien für die Reizweiterleitung in den Nervenfasern zuständig. Komplizierte Lernprozesse wie beim Jonglieren seien ohne ihre Mitarbeit nicht möglich. „Damit haben Gliazellen spezifische Funktionen entwickelt, um in den unterschiedlichen Hirnarealen jeweils andere Aufgaben erfüllen zu können“, so der Neurowissenschaftler.

In dem DFG-Schwerpunktprogramm „Functional Specialisations of Neuroglia as Critical Determinants of Brain Activity“ forschen hierfür Biochemiker, Chemiker, Genetiker, Molekularbiologen, Neurobiologen, Physiker und Physiologen aus ganz Deutschland eng verzahnt in kleineren Teilprojekten zusammen. Das Vorhaben wird zunächst mit rund sechs Millionen Euro in den ersten drei von insgesamt sechs Jahren gefördert.

Bei der Tagung in Homburg werden die Ergebnisse aus den ersten beiden Projektjahren präsentiert und gemeinsam mit internationalen Forschern diskutiert. Die Erkenntnisse der Neurowissenschaftler sollen dazu beitragen, die Prozesse im Hirn genauer zu verstehen, um künftig bessere Therapien für Krankheiten wie Schlaganfall, Hirntumore oder Multiple Sklerose zu entwickeln.

Neben der Universität des Saarlandes und der Heinrich-Heine-Universität in Düsseldorf sind zwölf weitere deutsche Universitäten sowie renommierte Forschungseinrichtungen wie das Max-Delbrück-Centrum für Molekulare Medizin in Berlin, das Helmholtz-Zentrum München oder das Max-Planck-Institut für Experimentelle Medizin in Göttingen an dem Verbundprojekt beteiligt.

Pressefotos für den kostenlosen Gebrauch finden Sie unter:

www.uni-saarland.de/pressefotos. Bitte beachten Sie die Nutzungsbedingungen.

Die ersten Ergebnisse aus dem DFG-Schwerpunktprogramm haben die Wissenschaftler vor kurzem in dem Themenheft „Gliazellen“ der Zeitschrift „Neuroforum“ publiziert:

http://networkglia.eu/sites/networkglia.eu/files/pdf/neuroforum/2015-3.pdf

Fragen beantworten:

Prof. Dr. Frank Kirchhoff

Molekulare Physiologie

Centrum für Integrative Physiologie und Molekulare Medizin (CIPMM)

Universität des Saarlandes

Tel.: 06841 16-16440

E-Mail: frank.kirchhoff@uks.eu

Prof. Dr. Christine R. Rose

Institut für Neurobiologie

Heinrich Heine Universität Düsseldorf

Tel.: 0211 81-13416

E-Mail: rose@uni-duesseldorf.de

Hinweis für Hörfunk-Journalisten: Sie können Telefoninterviews in Studioqualität mit Wissenschaftlern der Universität des Saarlandes führen, über Rundfunk-Codec (IP-Verbindung mit Direktanwahl oder über ARD-Sternpunkt 106813020001). Interviewwünsche bitte an die Pressestelle (0681/302-3610) richten.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Veranstaltungsnachrichten

Neueste Beiträge

Robotisch assistiertes Laserverfahren soll OP-Risiken minimieren

Eine Spinalkanalstenose – eine knöcherne Verengung des Wirbelkanals – kann für Betroffene zur Qual werden. Drückt sie auf das Rückenmark, drohen ihnen chronische Schmerzen und Lähmungserscheinungen. Häufig hilft dann nur…

Verbesserte Materialien für die Verbindungen von Mikrochips

Leistungsfähiger, stromsparender, komplexer – Hersteller von modernen Microchips sehen sich stetig neuen Herausforderungen gegenüber, auch in Bezug auf die dort notwendigen elektrischen Verbindungen. Das Fraunhofer IPMS und BASF widmen sich…

Inspiriert von der Natur: Biophysiker aus dem Projekt InCamS@BI entwickelt neuartige Mikroplastikfilter im Labor

Heutzutage ist es überall zu finden: Mikroplastik. Es wird insbesondere durch die Luft und durchs Wasser in die entlegensten Winkel der Erde transportiert. Eine der großen Fragen lautet: Wie können…