Gezielte Auslese von Müllverbrennungsschlacke

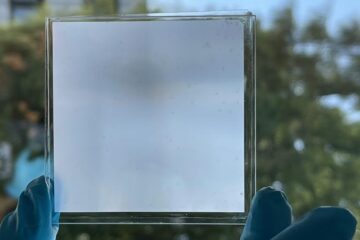

Durch die elektrodynamische Fragmentierung können aus Müllverbrennungsschlacke noch wertvolle Rohstoffe wiedergewonnen werden. © Fraunhofer IBP

Europaweit haben die Deutschen die Nase vorn: 62 Prozent ihres Mülls verwerten sie laut dem jüngsten Report der Europäischen Umweltagentur wieder und liegen damit schon deutlich über dem gesetzlichen Ziel der EU, die Recyclingquote von Hausmüll bis 2020 auf 50 Prozent zu steigern.

Doch recyceln die Deutschen nicht nur, sie verbrennen auch zunehmend mehr Hausmüll und entziehen dadurch immer mehr Rohstoffe final aus dem Stoff- und Produktionskreislauf. Genau hier setzt das Fraunhofer-Institut für Bauphysik IBP mit dem Gemeinschaftsprojekt »Molecular Sorting« an.

Die bei dem thermischen Verwertungsprozess verbleibende Müllverbrennungsschlacke ist immer noch voller recyclingfähiger Materialien, die mit Hilfe der elektrodynamischen Fragmentierung wieder in den Stoffkreislauf zurückgeführt werden können. Wie das geht, zeigt das Fraunhofer IBP auf der Messe IFAT von 5. bis 9. Mai in München (Halle A5, Stand 219/318).

Zurzeit werden weltweit jährlich etwa 60 Milliarden Tonnen Ressourcen verbraucht – in Deutschland sind es, laut Bundesumweltamt, pro Kopf und Tag rund 200 Kilogramm. Der Schlüssel liegt somit auch hier in der Effizienz: ein effizienterer Einsatz von Rohstoffen sowie ihre effiziente Wiederverwertung sind notwendig, um weltweit die Ressourcen zu schonen.

Müllverbrennungsschlacke im Blitzlicht

Ein wesentlicher Faktor ist hier selbstverständlich die Vermeidung von Müll, doch wird dieser sich auch in Zukunft sicherlich nicht komplett vermeiden lassen. Somit werden zahlreiche Abfälle entweder in der Recyclingtonne oder im Verbrennungsofen landen.

Weltweit fallen jährlich rund 320 Millionen Tonnen Müllverbrennungsschlacke an. Bislang führt der Weg größtenteils auf die Deponie. Doch stecken in ihr immer noch wertvolle Sekundärrohstoffe und Metalle, die zur Schonung der immer knapper werdenden Deponieflächen sowie zur Steigerung der Ressourceneffizienz herausgetrennt werden könnten.

Dazu haben Wissenschaftler des Fraunhofer IBP im Rahmen des Übermorgen-Projekts »Molecular Sorting for Resource Efficiency« eine bereits Jahrzehnte alte Methode wiederbelebt und weiterentwickelt: die elektrodynamische Fragmentierung.

Das Verfahren beruht auf dem Prinzip, dass ultrakurze (< 500 nsec) Unterwasserimpulse Festkörper selektiv fragmentieren, indem die Blitzentladung bevorzugt durch den Festkörper entlang von Phasengrenzen verläuft. Ein elektrischer Durchschlag erzeugt dabei Druckwellen (p = 1 GPa), wodurch das Verbundmaterial in seine Komponenten zerlegt wird.

Diese Technologie wird bereits großtechnisch eingesetzt, zum Beispiel zur Zerkleinerung von hochreinem Silizium für die Silizium-Wafer-Industrie bzw. Solarzellen-Industrie oder zum Herauslösen von Lithium-Mineralien aus der umgebenden Gesteinsmatrix.

Bisher fanden die Versuche der Fraunhofer-Forscher nur im Labormaßstab statt. »Das möchten wir gerne ändern, indem wir die vielversprechende und auf verschiedenste Industriezweige anwendbare Methode vom Labor auf einen wirtschaftlichen Realmaßstab übertragen«, erklärt der Institutsleiter Prof. Dr. Klaus Peter Sedlbauer.

Für die IBP-Wissenschaftler begrenzt sich effizientes Recycling nicht nur auf Müllverbrennungsschlacke, auch die Wiederverwertung von Altbeton, Elektroschrott oder karbonfaserverstärkten Kunststoffen bieten großes Potenzial. Daher arbeiten sie auch in diesen Bereichen zusammen mit einem Anlagenbauer an der konsequenten Weiterentwicklung der Methode.

Unterstützung durch Ökobilanzen

So wünschenswert die Wiedergewinnung von Rohstoffen aus Abfällen ist, so ist sie nur dann ökologisch sinnvoll, wenn die Umweltwirkungen durch das Recycling unter denen der primären Bereitstellung liegen. Um dies beurteilen zu können, erstellen die Experten der Abteilung Ganzheitliche Bilanzierung des Fraunhofer IBP Ökobilanzen. Unter ökologischen, ökonomischen, sozialen und technischen Gesichtspunkten analysieren sie Produkte, Prozesse und Dienstleistungen während ihres kompletten Lebenszyklus – von der Herstellung über die Nutzung bis zum Recycling oder zur Entsorgung. Diese Ökobilanzen unterstützen letztlich bei der Entscheidungsfindung, ob sich Recycling lohnt oder vielleicht auch nicht.

Beide Technologien werden Wissenschaftler des Fraunhofer IBP auf der Messe IFAT in München von 5. bis 9. Mai in Halle A5, Stand 219/318 vorstellen.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Messenachrichten

Neueste Beiträge

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

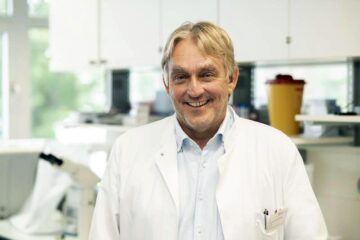

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

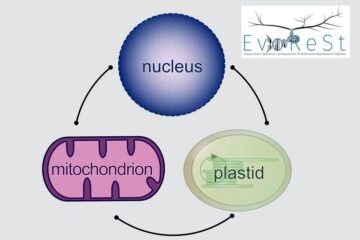

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…