Mobiler Terawatt-Laser als Atmosphären-Detektor und Blitzableiter

Den weltweit ersten mobilen Spitzenlaser der Terawatt-Klasse haben Physiker aus Jena, Berlin, Paris und Lyon in einem deutsch-französischen Gemeinschaftsprojekt entwickelt und gebaut. Mit dem Hightech-Gerät wollen die Wissenschaftler in erster Linie die chemische Zusammensetzung der Erdatmosphäre untersuchen; darüber hinaus kann es für Umweltschutzzwecke eingesetzt und zu einem beweglichen Blitzableiter weiter entwickelt werden. Das Gerät liefert sechs Milliarden Kilowatt (6 Terawatt) Leistung bei einer Pulslänge von 50 Femtosekunden (Billionstel Sekunden). Es ist in einen herkömmlichen Eurocontainer montiert und kann somit per Lkw-Tieflader beliebig den Standort wechseln.

Bei der Atmosphären-Detektion machen sich die Wissenschaftler um Prof. Roland Sauerbrey (Uni Jena), Prof. Ludger Wöste (FU Berlin), Prof. André Mysyrowicz (École Nationale Supérieure de Techniques Avancées, Paris) und Prof. Dr. Jean-Pierre Wolff (Uni Lyon) einen optischen Effekt zunutze, der erst vor wenigen Jahren entdeckt wurde: Schießt man einen Billionen Watt starken, ultrakurz gepulsten Laserstrahl kilometerweit in den Himmel, so ändert sich schon nach einer kurzen Wegstrecke unter seiner immensen elektromagnetischen Wirkung sowohl räumlich als auch zeitlich der Brechungsindex des Mediums Luft.

Es entsteht quasi eine künstliche Linse, und aus dem ursprünglich tiefroten Laserstrahl mit 800 nm Wellenlänge entstehen Filamente konzentriert gebündelten weißen Lichts. Fängt man mit einem Teleskop das Streulicht dieses „weißen Lasers“ aus der Erdatmosphäre auf, so ergeben die Spektralanalysen präzise Aufschlüsse über die chemische Zusammensetzung und selbst über Spurenverunreinigungen der Luft. „Sicher kann ein solches Instrument Industrieabgase auf ihre chemische Zusammensetzung und Konzentration noch in 15 Kilometer Höhe bestimmen“, erläutert Prof. Dr. Roland Sauerbrey, Direktor des Jenaer Instituts für Optik und Quantenelektronik, ein denkbares Einsatzgebiet für den Prototypen. „Aber wir wollen nicht in erster Linie Umweltsünder überführen, sondern eher grundsätzlichere Forschungen über die Chemie der Erdatmosphäre ermöglichen.“

So wird die Smog-Analyse über Ballungsgebieten ebenso anvisiert wie die nähere Erforschung der Treibhausgase. Der Vorteil des Teramobils gegenüber der herkömmlichen Verfahrensweise mit Wetter- oder Testballons liegt in seiner einfacheren und wesentlich präziseren Handhabbarkeit. Im Vergleich mit anderen lasergestützten Verfahren schneidet der deutsch-französische Atmosphärendetektor besser ab, weil er mit einem einzigen Laserstrahl eine Vielzahl von Molekülen gleichzeitig aufspüren kann.

Parallel dazu verfolgt die deutsch-französische Forschergruppe noch ein zweites Ziel: Der mobile Hightech-Laser taugt wahrscheinlich auch als Blitzableiter. 1998 wiesen Jenaer Physiker erstmals in Laborversuchen nach, dass innerhalb des kilometerlangen Laserstrahls Filamente mit erheblich erhöhter elektrischer Leitfähigkeit entstehen. Das heißt: Lenkt man einen solchen hochintensiven Laserstrahl in eine Gewitterwolke, so wird der Blitz höchstwahrscheinlich dort einschlagen und entlang des Strahls kontrolliert zur Erde fahren. „Im Grunde bilden wir damit das legendäre Experiment von Benjamin Franklin aus dem Jahre 1752 nach“, schmunzelt Sauerbrey. „Der arbeitete allerdings damals noch mit einem langen, an einem Flugdrachen befestigten Kupferdraht und hat sich fürchterlich die Finger verbrannt. Das wollen wir tunlichst vermeiden.“

Für gewöhnliche Einfamilienhäuser wäre der Laser-Blitzableiter natürlich zu teuer, für den Schutz elektronischer Hightech-Anlagen, etwa auf Flughäfen, würde er sich indes lohnen. Die häufig gestellte Frage, ob diese Technologie nicht auch für ein Gewitter-Kraftwerk tauge, beantwortet Sauerbrey indes mit einem klaren Nein. „Erstens sind wir nicht in der Lage, die extremen Energiemengen aus diesen natürlichen Entladungen zu bändigen und kontrolliert umzusetzen“, schildert er. „Und zweitens: Wollen Sie etwa mit dem Rasierer in der Hand so lange warten, bis endlich der Blitz einschlägt?“

Ansprechpartner:

Prof. Dr. Roland Sauerbrey (Uni Jena)

Tel.: 03641/947200, Fax: 947202

E-Mail: sauerbrey@ioq.uni-jena.de

und

Prof. Dr. Ludger Wöste (FU Berlin)

Tel.: 030/838-55566

E-Mail: woeste@physik.fu-berlin.de

Friedrich-Schiller-Universität Jena

Dr. Wolfgang Hirsch

Referat Öffentlichkeitsarbeit

Fürstengraben 1

D-07743 Jena

Telefon: 03641 · 931030

Telefax: 03641 · 931032

E-Mail: roe@uni-jena.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Verfahrenstechnologie

Dieses Fachgebiet umfasst wissenschaftliche Verfahren zur Änderung von Stoffeigenschaften (Zerkleinern, Kühlen, etc.), Stoffzusammensetzungen (Filtration, Destillation, etc.) und Stoffarten (Oxidation, Hydrierung, etc.).

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Trenntechnologie, Lasertechnologie, Messtechnik, Robotertechnik, Prüftechnik, Beschichtungsverfahren und Analyseverfahren.

Neueste Beiträge

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

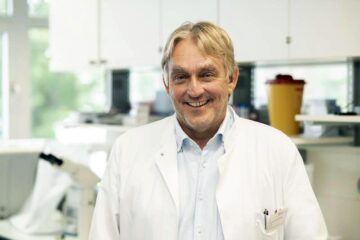

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

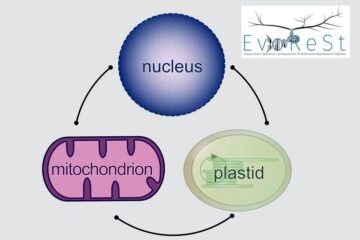

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…