Lotus-Effekt lässt auf Stents weniger Blutzellen wachsen

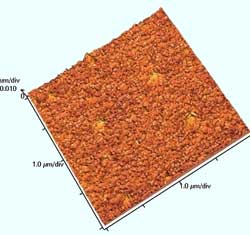

Oberfläche einer Titanbeschichtung, an der angeheftete Proteine untersucht werden, unter dem Rasterkraftmikroskop. Die Ergebnisse sollen dazu beitragen, die Körper-verträglichkeit von Implantaten zu verbessern. <br>Grafik: Thull

Künstliche Gefäßstützen (Stents) oder Herzklappen kommen unweigerlich mit strömendem Blut in Kontakt. Dabei kann es passieren, dass die Implantate die Blutgerinnungskaskade in Gang setzen oder von den Blutzellen nach und nach zugewuchert werden. Diese Gefahren lassen sich aber gering halten, wenn die Oberflächen der Implantate modifiziert werden.

Im Herz-Kreislaufsystem dienen Stents dazu, verschlossene oder verengte Blutgefäße aufzudehnen und offen zu halten. Künstliche Venen- und Arterienabschnitte oder künstliche Herzklappen sind nötig, wenn das Leben des Patienten durch Verkalkung oder andere schwere Schädigungen der Adern gefährdet ist.

Stents und andere Metallkonstruktionen im Blutstrom stellen hohe Anforderungen an die Körperverträglichkeit: Angriffe des Immunsystems müssen vermieden, Reaktionen bestimmter Blutbestandteile an der Oberfläche der künstlichen Werkstoffe unterdrückt werden. Zusätzlich gilt es zu verhindern, dass Blutzellen die Stents oder Herzklappen überwachsen.

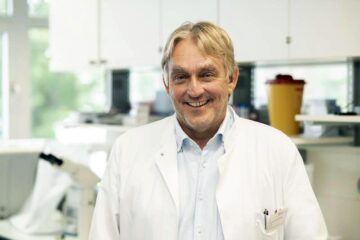

Vor diesem Hintergrund sind Forschungsarbeiten am Lehrstuhl für Funktionswerkstoffe der Medizin und Zahnheilkunde der Uni Würzburg zu sehen. Wie Projektleiter Prof. Dr.-Ing. Roger Thull erklärt, geht es um die Suche nach geeigneten Titanlegierungen für die Oberfläche von Werkstoffen, die mit Blut in Berührung kommen. Das Projekt wird im Rahmen des Schwerpunktprogramms „Grenzfläche zwischen Werkstoff und Biosystem“ von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Die Würzburger Wissenschaftler untersuchen die Einflüsse der Oberflächentopografie und der physikalisch-chemischen Oberflächeneigenschaften auf die Reaktion mit Blut. Dabei berücksichtigen sie Topografien „von Makro bis Nano“, also sowohl mit bloßem Auge erkennbare als auch ultrakleine Strukturen. Derart unterschiedliche Oberflächen werden durch den Einsatz unbeschichteter und beschichteter Werkstoffe realisiert. In standardisierten dynamischen Tests wird schließlich die Blutverträglichkeit untersucht. Die dabei gewonnenen Erkenntnisse sollen laut Prof. Thull verwendet werden, um neue Titan-Stents zu erhalten.

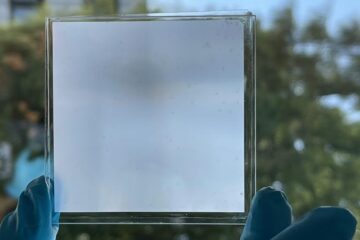

Es werden auch Oberflächen getestet, die den so genannten Lotus-Effekt zeigen, also nur gering benetzbar sind. Das verbessert die Blutverträglichkeit und verringert das Wachstum von Zellen auf den Stents. Neben verschiedenen Oberflächenstrukturen werden auch unterschiedliche Oberflächenwerkstoffe untersucht. Bei diesem Projekt kooperiert der Lehrstuhl von Prof. Thull mit dem Würzburger Physiker Prof. Dr. Eberhard Umbach in der Grundlagenforschung.

Weitere Informationen: Prof. Dr.-Ing. Roger Thull, T (0931) 201-7352, Fax (0931) 201-7350, E-Mail: rthfmz@mail.uni-wuerzburg.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Neuartiges Material für nachhaltiges Bauen

Innovativer Werkstoff für eine energieeffiziente Architektur: Forschende des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) stellen in der aktuellen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature Communications ein polymerbasiertes Material mit besonderen Eigenschaften vor. Das…

Neues Antibiotikum gegen Erreger der Flussblindheit und Lymphatischen Filariose

Prof. Achim Hoerauf, Direktor des Instituts für Medizinische Mikrobiologie, Immunologie und Parasitologie des Universitätsklinikums Bonn (UKB), und seinem Team ist es in Kollaboration mit der Abteilung Pharmazeutische Technologie und Biopharmazie…

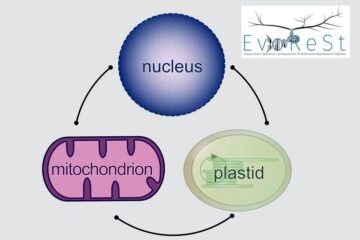

Evolutionäre Genomik: Folgen biodiverser Fortpflanzungssysteme

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert die Einrichtung eines neuen Graduiertenkollegs (GRK) in der Biologie an der Universität Göttingen. Das GRK mit dem Titel „Evolutionary Genomics: Consequences of Biodiverse Reproductive Systems…