Zellkernarchitektur – Was den Zellkern im Innersten zusammenhält

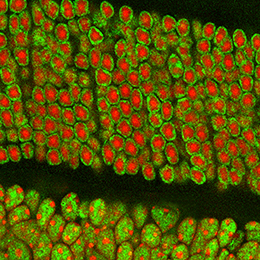

Schnitt durch die Netzhaut. Stäbchenzellen mit invertierten Kernen ("Mikrolinsen") im oberen Bildbereich, andere Netzhautneuronen mit konventionellen Kernen unten. Bild: I. Solovei https://www.uni-muenchen.de/forschung/news/2019/solovei_chromatin.html

Das Erbmolekül DNA liegt im Zellkern als ein Komplex von DNA und Proteinen vor, der als Chromatin bezeichnet wird. Danach, wie transkriptionell aktiv eine Region ist und wie dicht das Chromatin gepackt ist, unterscheidet man zwei Typen von Chromatin, die im Zellkern zudem räumlich getrennt sind.

Das dicht gepackte Heterochromatin besteht aus stillgelegten genomischen Regionen und liegt an den Außenrändern des Zellkerns. Die aktiven genomischen Regionen dagegen befinden sich im weniger dichten und daher leichter zugänglichen Euchromatin im Kerninneren.

Dieses Muster haben praktisch alle eukaryontischen Zellen gemeinsam. Wie diese Verteilung zustande kommt, ist noch immer weitgehend unbekannt. Wissenschaftler um Irina Solovei vom Biozentrum der LMU haben nun in Kooperation mit Job Dekker (University of Massachussetts Medical School) und einer Gruppe Physiker um Leonid Mirny (Institute for Medical Engineering and Science, MIT) einen neuen Mechanismus entdeckt, der den überraschenden Schluss nahelegt, dass der „Normalzustand“ des Kerns eigentlich die umgekehrte Verteilung von Eu- und Heterochromatin vorsieht. Über ihre Ergebnisse berichten die Wissenschaftler im renommierten Fachmagazin Nature.

Es gibt zahlreiche Theorien, welche Mechanismen die Chromatinverteilung im Kern steuern. Bisher konnten diese Hypothesen jedoch keine schlüssige Antwort liefern, da es in normalen Zellkernen schwierig ist, die Interaktion der beiden Chromatintypen untereinander zu untersuchen, weil das Heterochromatin dort fest an die Kernhülle gebunden ist.

„Wir haben für unsere Untersuchungen daher sogenannte inverse Zellkerne genutzt“, sagt Solovei. Zusammen mit ihren Münchner Kollegen entdeckte sie diese Kerne vor etwa zehn Jahren bei nachtaktiven Säugetieren in bestimmten Photorezeptoren der Netzhaut, den sogenannten Stäbchen.

Im Gegensatz zu konventionellen Kernen befindet sich bei ihnen das inaktive Heterochromatin im Zellkern-Inneren, während das aktive Euchromatin an der Peripherie liegt – eine einzigartige Ausnahme in der Natur. Wie sich in den Studien heraustellte, dient diese Heterochromatinansammlung im Inneren des Zellkerns als Mikrolinse und verbessert so die optischen Eigenschaften der Netzhaut nachtaktiver Säugetiere.

In späteren Arbeiten zeigten die Wissenschaftler, dass in den Zellkernen dieser Stäbchen zwei Proteinkomplexe fehlen, die normalerweise das Heterochromatin an die Hülle des Zellkerns heften. Deshalb sammelt es sich in der Zellkernmitte.

Mithilfe einer Kombination moderner mikroskopischer und molekularbiologischer Methoden erstellten die Forscher nun Polymermodelle von Chromosomen und ganzen Zellkernen, mit deren Hilfe sie die Wechselwirkungen sowohl zwischen den Chromatintypen untereinander als auch mit der Kernhülle sowie deren Auswirkungen untersuchten.

Dadurch konnten sie zeigen, dass allein die Wechselwirkungen zwischen heterochromatischen Regionen untereinander für die Trennung von aktiven und inaktiven Teilen des Genoms von zentraler Bedeutung sind. Interaktionen innerhalb euchromatischer Bereiche hingegen sind für diesen Prozess nicht ausschlaggebend.

„Unsere Ergebnisse deuten aber überraschenderweise darauf hin, dass dieser Mechanismus konzeptionell die invertierte Kern-Architektur als Standard vorgibt“, sagt Mirny. „Damit die konventionelle räumliche Verteilung von Hetero- und Euchromatin entsteht, sind zusätzlich Wechselwirkungen mit der Kernhülle erforderlich“. „Vor diesem Hintergrund“, so Solovei, „ist es faszinierend, dass die Mehrheit der Eukaryonten trotzdem konventionelle Kerne hat, und es stellt sich die Frage, was die Heterochromatin-Positionierung an der Kernperipherie funktionell bedeutet“.

Dr. Irina Solovei

Biozentrum, Biologie II

Tel.: +49(0)89 2180-74-223

E-Mail: Irina.Solovei@lrz.uni-muenchen.de

http://www.bioimaging.bio.lmu.de/research/research-group_solovei/index.html

Heterochromatin drives compartmentalization of inverted and conventional nuclei

Martin Falk, Yana Feodorova, Natalia Naumova, Maxim Imakaev, Bryan R. Lajoie, Heinrich Leonhardt, Boris Joffe, Job Dekker, Geoffrey Fudenberg, Irina Solovei, Leonid A. Mirny

Nature 2019

https://www.nature.com/articles/s41586-019-1275-3

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Wie die Galvanotechnik durch Digitalisierung effizient wird

SurfaceTechnology GERMANY… Digitalisierung und Hartverchromung aus Chrom(III)-Elektrolyten: Das sind die beiden großen Themen, mit denen sich Forscherinnen und Forscher von der Abteilung Galvanotechnik am Fraunhofer IPA derzeit beschäftigen. Ihre Erkenntnisse…

Ersatz für Tierversuche – jetzt ganz ohne Tierleid

Erstes Gewebe-Modell der Leber völlig ohne Materialien tierischer Herkunft hergestellt. Wissenschaftler*innen der TU Berlin haben mit Hilfe von 3D-Biodruck erstmals ein Modell der Leber aus menschlichen Zellen hergestellt, ohne dabei…

Neue Wege zur mentalen Gesundheit

Magnetspule am Kopf sorgt für antidepressive Effekte… In der Klinik und Poliklinik für Psychiatrie und Psychotherapie am Universitätsklinikum Bonn (UKB) wird derzeit eine Studie zur Erforschung der antidepressiven Wirkung einer…