Uni Bonn an Teleskopbau in Chile beteiligt

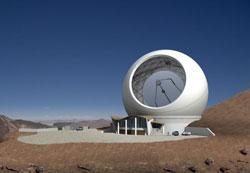

So soll das CCAT bei seiner Fertigstellung im Jahr 2016 aussehen. © Cornell-Universität & Caltech<br>

Die chilenische Atacama-Wüste gilt als trockenster Ort der Welt: In einem Jahr fällt hier im Schnitt gerade einmal soviel Niederschlag wie im Nordamerikanischen Death Valley in einer einzigen Woche. Das Gebiet erstreckt sich bis in Höhen von mehr als 6.000 Metern.

Die dünne, trockene Luft lässt Strahlung aus dem All im wichtigen Wellenlängenbereich 0,2 bis 2 mm nahezu ungehindert passieren. Dank der niedrigen Temperaturen gibt es zudem kaum thermisch bedingte Verwirbelungen in der Atmosphäre, die den Blick auf den Nachthimmel verzerren würden.

Diese beiden Punkte machen die Atacama-Wüste zu einem idealen Standort für Observatorien. Eines davon ist das geplante CCAT, ein Spiegelteleskop mit 25 Metern Durchmesser, das bis spätestens 2016 in einer Höhe von 5.600 Metern errichtet werden soll. Damit wäre es das höchst gelegene astronomische Messgerät der Welt.

Geleitet wird das Projekt von der US-amerikanischen Cornell-Universität sowie dem California Institute of Technology (Caltech). Doch auch Forscher der Universität Bonn beteiligen sich an der Rekordkonstruktion: Der Bonner Rektor Professor Dr. Jürgen Fohrmann hat heute zusammen mit seinem Kölner Kollegen Professor Dr. Axel Freimuth eine entsprechende Vereinbarung mit der Cornell-Universität unterzeichnet. Darin stellen die beiden rheinischen Universitäten in Aussicht, zehn Prozent der Bau- und Betriebskosten zu übernehmen.

„Wir werden aber auch unser Know-how einbringen“, erklärt Professor Dr. Frank Bertoldi vom Bonner Argelander-Institut für Astronomie. „Gemeinsam mit unseren Kölner Kollegen sind wir beispielsweise an der Entwicklung der hochpräzisen Spiegelflächen beteiligt.“ Keine leichte Aufgabe: Die hochreflektiven Paneele müssen extrem genau gefertigt und gleichzeitig vergleichweise leicht sein. Die Bonner und Kölner Forscher führen dazu mit der Duisburger Firma Vertex Antennentechnik gerade eine Designstudie durch. „Wir setzen auf Aluminum mit modernen Kohlefaser-Verbundstoffen, die praktisch keiner thermischen Ausdehnung unterliegen“, erläutert Bertoldi. „Damit lassen sich Fertigungsgenauigkeiten realisieren, wie sie bei einem solch großen Teleskop noch nie erreicht wurden.“

Für ihr finanzielles und personelles Engagement erhalten die Wissenschaftler am CCAT Beobachtungszeit – die wichtigste Währung der empirischen Astrophysik. Sie können so ihre eigenen Fragestellungen verfolgen und beispielsweise genauer erforschen, welche Prozesse bei der Geburt von Sternen und der Entstehung von Galaxien ablaufen.

Das CCAT Teleskop spielt in der mittel- und langfristigen Perspektive eine wichtige Rolle in dem neuen SFB 956 „Conditions and Impact of Star Formation – Astrophysics, Instrumentation and Laboratory Research“, an dem Forscher der Kölner Universität, der Universität Bonn und des MPI für Radioastronomie in Bonn beteiligt sind.

Weitere Informationen zum CCAT finden sich unter

http://www.submm.org/

Kontakt:

Professor Dr. Frank Bertoldi

Argelander-Institut für Astronomie der Universität Bonn

Telefon: 0228/73-6789, Mobil: 0176-20114268

E-Mail: bertoldi@astro.uni-bonn.de

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Diamantstaub leuchtet hell in Magnetresonanztomographie

Mögliche Alternative zum weit verbreiteten Kontrastmittel Gadolinium. Eine unerwartete Entdeckung machte eine Wissenschaftlerin des Max-Planck-Instituts für Intelligente Systeme in Stuttgart: Nanometerkleine Diamantpartikel, die eigentlich für einen ganz anderen Zweck bestimmt…

Neue Spule für 7-Tesla MRT | Kopf und Hals gleichzeitig darstellen

Die Magnetresonanztomographie (MRT) ermöglicht detaillierte Einblicke in den Körper. Vor allem die Ultrahochfeld-Bildgebung mit Magnetfeldstärken von 7 Tesla und höher macht feinste anatomische Strukturen und funktionelle Prozesse sichtbar. Doch alleine…

Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze

Projekt HyFlow: Leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem für moderne Energienetze. In drei Jahren Forschungsarbeit hat das Konsortium des EU-Projekts HyFlow ein extrem leistungsfähiges, nachhaltiges und kostengünstiges Hybrid-Energiespeichersystem entwickelt, das einen…