Einzelne Fremdatome in Graphen nachweisbar

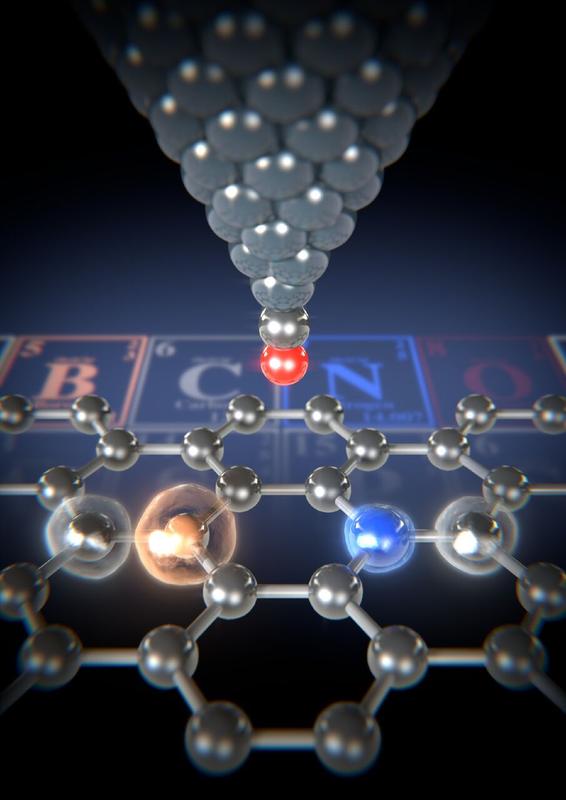

Im wabenartigen Gitter des Graphen: Mithilfe der Kohlenmonoxidspitze (rot/silbern) des Rasterkraftmikroskops lassen sich Kräfte zwischen der Spitze und den verschiedenen Atomen im Graphenband messen. Bild: Universität Basel, Departement Physik

Graphen besteht aus einer zweidimensionalen Lage von Kohlenstoffatomen, die wabenartig angeordnet sind. Wegen der starken Bindungen zwischen den Kohlenstoffatomen ist Graphen sehr stabil, bleibt dabei jedoch biegsam. Zudem ist Graphen ein hervorragender elektrischer Leiter, durch den Strom fast verlustfrei fliessen kann.

Die besonderen Eigenschaften von Graphen lassen sich durch den Einbau von Fremdatomen – der sogenannten Dotierung – noch erweitern. So entstehen durch Fremdatome Störstellen, die es beispielweise erlauben, Graphen als winzigen Transistor zu nutzen und Schaltungen zu ermöglichen.

Gezielter Einbau

In einer Zusammenarbeit von Wissenschaftlern der Universität Basel und des National Institute for Material Science in Tsukuba in Japan, den Universitäten Kanazawa Kwansei Gakuin in Japan sowie der Aalto University in Finnland haben die Forscher ganz gezielt Graphenbänder mit Fremdatomen hergestellt und untersucht.

Die Wissenschaftler ersetzten dabei bestimmte Kohlenstoff-Atome im Wabengitter durch Bor- und Stickstoffatome. Dies gelang ihnen durch Oberflächenchemie, indem sie geeignete organische Verbindungen, die als Vorstufen dienen, auf einer Goldoberfläche platzierten. Durch stufenweise Hitzeeinwirkung von bis zu 400°C entstanden auf der Goldoberfläche aus den Vorstufen winzige Graphenbänder, die an bestimmten Stellen mit Fremdatomen versehen sind.

Kräftemessen der Atome

Die Wissenschaftler aus dem Team von Prof. Dr. Ernst Meyer vom Swiss Nanoscience Institute und dem Departement Physik der Universität Basel untersuchten diese Graphenbänder mithilfe eines Rasterkraftmikroskops (AFM). Sie verwendeten dazu eine Kohlenmonoxidspitze und massen die winzigen Kräfte, die zwischen der Spitze und den einzelnen Atomen wirken.

Mit dieser Methode lassen sich selbst kleinste Kräfteunterschiede detektieren. Über die verschiedenen Kräfte kann man dann die unterschiedlichen Atome abbilden und identifizieren. «Die gemessenen Kräfte für Stickstoffatome sind grösser als die für ein Kohlenstoff-Atom», erklärt Dr. Shigeki Kawai, Erstautor der Studie und ehemals Postdoc im Team von Meyer: «Die kleinsten Kräfte haben wir für die Bor-Atome gemessen.» Erklären lassen sich die unterschiedlichen Kräfte durch den unterschiedlichen Anteil von repulsiven Kräften, was durch die verschiedenen Atomradien bedingt ist.

Computersimulationen bestätigten die Messwerte und konnten damit untermauern, dass die AFM-Technologie bestens geeignet ist, um chemische Analysen von Fremdatomen in den vielversprechenden zweidimensionalen Kohlenstoffverbindungen vorzunehmen.

Originalbeitrag

Shigeki Kawai, Soichiro Nakatsuka, Takuji Hatakeyama, Rémy Pawlak, Tobias Meier, John Tracey, Ernst Meyer, Adam S. Foster

Multiple heteroatom substitution to graphene nanoribbon

Science Advances (2018), doi: 10.1126/sciadv.aar7181

Weitere Auskünfte

Prof. Dr. Ernst Meyer, Universität Basel, Departement Physik, Tel. +41 61 207 37 24, E-Mail: ernst.meyer@unibas.ch

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.unibas.chAlle Nachrichten aus der Kategorie: Physik Astronomie

Von grundlegenden Gesetzen der Natur, ihre elementaren Bausteine und deren Wechselwirkungen, den Eigenschaften und dem Verhalten von Materie über Felder in Raum und Zeit bis hin zur Struktur von Raum und Zeit selbst.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Astrophysik, Lasertechnologie, Kernphysik, Quantenphysik, Nanotechnologie, Teilchenphysik, Festkörperphysik, Mars, Venus, und Hubble.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…