Verwandtschaft von Geschlechtsteil und Hinterbeinen

Schlangenembryo

Als die Wirbeltiere vom Meer aus das Land eroberten, passten sie nicht nur ihre Gliedmassen an den neuen Lebensraum an, sondern auch ihre Fortpflanzungsorgane. Während sich Fische und Amphibien im Wasser vermehren, tun dies Reptilien, Vögel und Säugetiere auf dem Land. Um zu verhindern, dass ihre Eier austrocknen, lassen sie die Keimzellen im Körperinneren verschmelzen. Dazu mussten sie neue Eigenschaften entwickeln.

„Wie Äste aus einem Baumstamm“

„Externe Genitalien ermöglichen die interne Befruchtung“, sagt Patrick Tschopp. Mit Kolleginnen und Kollegen aus der Schweiz, Frankreich und den Vereinigten Staaten hat der Schweizer Biologe in der Zeitschrift „Nature“ nun den Ursprung des männlichen Begattungsorgans bei Schlangen, Eidechsen, Hühnern und Mäusen nachgezeichnet (*).

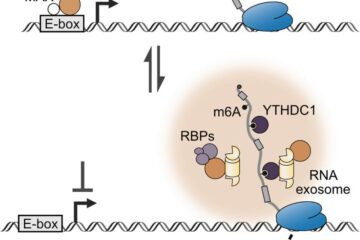

Ein Embryo gleicht erst – stark vereinfacht – einer Röhre. Im Laufe seiner Entwicklung spriessen die Anlagen für die äusseren Gliedmassen. „Wie Äste aus einem Baumstamm“, sagt Tschopp. Bei den Mäusen sind die Anlagen für die Hinterbeine von derjenigen für das Fortpflanzungsorgan von Beginn an getrennt. Doch bei den Schlangen und Eidechsen durchlaufen die Geschlechtsteile zuerst ein Entwicklungsprogramm, das demjenigen der Hinterbeine stark ähnelt.

Hemipenisse

Erst später werden die geschlechtsteilspezifischen Gene aktiviert, wie die Forschenden mit aufwendigen Analysen feststellten. Die Hemipenisse, die seitlich und paarweise angelegten Fortpflanzungsorgane der Schlangen und Eidechsen, stammen deshalb wohl von den Hinterbeinen ab (auch wenn sich diese in den Schlangen vollständig zurückgebildet haben).

Tschopp betreibt Grundlagenforschung, eine direkte therapeutische Anwendung seiner Erkenntnisse ist nicht in Sicht. Doch die Resultate könnten zumindest teilweise erklären, wieso bei gewissen Erbkrankheiten Missbildungen an Armen und Beinen häufig mit Schäden an den externen Genitalien einhergingen, meint Tschopp. Das liege an den ähnlichen Entwicklungsprozessen und der molekularen Verwandtschaft von Geschlechtsorgan und Hinterbeinen.

(*) Patrick Tschopp, Emma Sherratt, Thomas J. Sanger, Anna C. Groner, Ariel C. Aspiras, Jimmy K. Hu, Olivier Pourquié, Jérôme Gros, and Clifford J. Tabin (2014). A relative shift in cloacal location repositions external genitalia in amniote evolution. Nature online. doi: 10.1038/nature13819 (für Medienvertreter als PDF-Datei unter com@snf.ch erhältlich)

Kontakt

Dr. Patrick Tschopp

Department of Genetics

Harvard Medical School

Boston, USA

Tel.: +1 (617) 432 65 32

E-Mail: tschopp@genetics.med.harvard.edu

Weitere Informationen:

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

Forschende enthüllen neue Funktion von Onkoproteinen

Forschende der Uni Würzburg haben herausgefunden: Das Onkoprotein MYCN lässt Krebszellen nicht nur stärker wachsen, sondern macht sie auch resistenter gegen Medikamente. Für die Entwicklung neuer Therapien ist das ein…

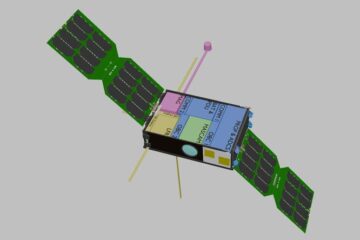

Mit Kleinsatelliten den Asteroiden Apophis erforschen

In fünf Jahren fliegt ein größerer Asteroid sehr nah an der Erde vorbei – eine einmalige Chance, ihn zu erforschen. An der Uni Würzburg werden Konzepte für eine nationale Kleinsatellitenmission…

Zellskelett-Gene regulieren Vernetzung im Säugerhirn

Marburger Forschungsteam beleuchtet, wie Nervenzellen Netzwerke bilden. Ein Molekülpaar zu trennen, hat Auswirkungen auf das Networking im Hirn: So lässt sich zusammenfassen, was eine Marburger Forschungsgruppe jetzt über die Vernetzung…