Chancen für die Behandlung von Kinderdemenz

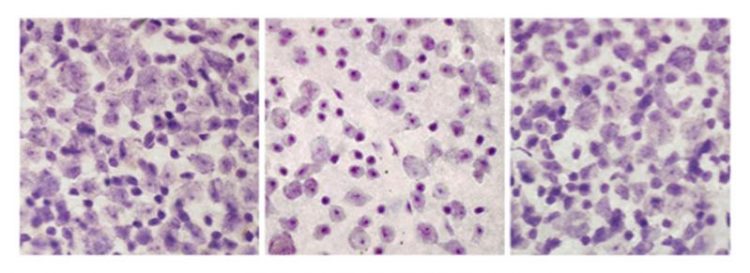

Bilder einer Netzhaut im Mausmodell für Kinderdemenz: Links die Ganglienzellschicht einer gesunden Netzhaut, in der Mitte eine erkrankte. Rechts eine erkrankte Netzhaut, behandelt mit Teriflunomide. Bild: Janos Groh

Kinderdemenzen sind genetisch bedingte Stoffwechselerkrankungen des Gehirns. Sie machen sich zuerst durch eine Verschlechterung der Sehleistung bemerkbar; es folgen epileptische Anfälle, Erblindung, Taubheit, Demenz und ein früher Tod.

Der medizinische Fachausdrück für die Kinderdemenz: Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen (CLN). Mehr als zehn Formen dieser Krankheit sind bisher bekannt. Sie alle werden durch verschiedene Genmutationen verursacht, sie alle sind bislang nicht behandelbar und verlaufen immer tödlich.

Schleichende Entzündung im Gehirn entdeckt

Verstärkt wird die Krankheit durch eine schleichende Entzündungsreaktion im Gehirn. Das hat die Forschungsgruppe um Professor Rudolf Martini, Leiter der Sektion Experimentelle Entwicklungsneurobiologie an der Neurologischen Klinik des Würzburger Universitätsklinikums, vor einigen Jahren entdeckt.

Nun verfolgt Martinis Gruppe einen Weg, der diese Erkenntnis möglicherweise klinisch umsetzbar macht: „Die Gabe der immunmodulatorischen Medikamente Fingolimod und Teriflunomid zeigt im Mausmodell für die Kinderdemenz eine erstaunliche therapeutische Wirkung“, so der Professor. Dieser Effekt hatte sich bereits in allen vorhergehenden grundlagenwissenschaftlichen Experimenten angedeutet.

Degeneration von Gehirn und Netzhaut gebremst

Im Tiermodell haben die beiden Medikamente krankhafte Veränderungen im Gehirn und andere klinische Parameter – wie die Häufigkeit von Muskelzuckungen – deutlich reduziert. Außerdem bewirkten sie, dass die Netzhaut des Auges weniger und langsamer degeneriert.

Die Netzhaut lebender Individuen wird in Martinis Team mit der Methode der Optischen Kohärenztomografie analysiert. Dieses Verfahren wurde ursprünglich für Augenuntersuchungen beim Menschen entwickelt: „Es erlaubt uns eine anwendungsnahe Verfolgung des Krankheits- und Therapieverlaufes und reduziert die Zahl der benötigten Versuchstiere ganz erheblich.“

Hirnautopsien von Patienten untersucht

Zunächst haben die Wissenschaftler ihre Ergebnisse noch zurückhaltend bewertet – schließlich wussten sie nicht, ob ähnliche Entzündungsreaktionen wie im Tiermodell auch bei Patienten mit Kinderdemenz auftreten und ob sie damit tatsächlich eine neue Behandlungschance an der Hand haben.

Deshalb untersuchten sie zusätzlich selten verfügbare Hirnautopsien, die ihnen von der „London Neurodegenerative Disease Brain Bank and Brains for Dementia Research“ zur Verfügung gestellt wurden. Ergebnis: Alle untersuchten Proben von Patienten wiesen Entzündungsreaktionen auf, die denen der Modellmäuse erheblich ähnelten. Somit bestehen gute Chancen, dass auch Patienten auf eine Behandlung mit den Immunmodulatoren ansprechen.

Klinisch gangbaren Weg gefunden

Mit bundesweit etwa 500 und weltweit rund 50.000 erkrankten Kindern gehört die Kinderdemenz zu den sogenannten seltenen Erkrankungen. „Naturgemäß sind diese Erkrankungen für die meisten Pharmafirmen wegen der hohen Entwicklungskosten von Medikamenten für relativ wenige Patienten von geringem Interesse“, so Martini.

Die Untersuchungen seines Teams zeigen nun aber einen Weg, wie man gegen Kinderdemenz vorgehen könnte: mit bereits im klinischen Einsatz befindlichen Medikamenten, deren Wirkung auf eine Abmilderung der Erkrankung hoffen lässt und deren Nebenwirkungen und Risiken bereits bekannt sind: „Mit Fingolimod und Teriflunomid könnte das gelingen. Diese Medikamente wurden für die Behandlung der häufigsten Entzündungserkrankung des zentralen Nervensystems entwickelt, die Multiple Sklerose“, sagt der Würzburger Neurobiologe.

Individuelle Heilversuche wären also möglich, aber kontrollierte klinische Studien mit Patienten wären der Goldstandard. Solche Studien seien jedoch hinsichtlich der Finanzierung und der Seltenheit der Erkrankung eine Herausforderung. „Erfreulicherweise haben uns aber das Würzburger Zentrum für seltene Erkrankungen unter der Leitung von Professor Helge Hebestreit, die Neurologische Klinik mit Professor Jens Volkmann an der Spitze und die Augenklinik unter Professor Jost Hillenkamp tatkräftige Unterstützung zugesagt“, freut sich Martini.

Nach Martinis Ansicht zeigt dieses erfolgreiche Forschungsprojekt erneut, dass eine „translationale Infrastruktur“ und Experimente an Tiermodellen für unheilbare Erkrankungen des Menschen nach der Ausschöpfung aller anderen Wege unerlässlich seien. Nur so ließen sich Ansätze für eine Behandlung finden.

Die Beobachtungen der Würzburger Arbeitsgruppe wurden in der renommierten Zeitschrift „Molecular Therapy“ publiziert.

Groh J., Berve K., Martini R.: Fingolimod and Teriflunomide Attenuate Neurodegeneration in Mouse Models of Neuronal Ceroid Lipofuscinosis, Molecular Therapy, 13. Mai 2017, DOI: 10.1016/j.ymthe.2017.04.021

Kontakt

Dr. Janos Groh und Prof. Dr. Rudolf Martini, Universitätsklinikum Würzburg, Neurologische Klinik, Sektion Experimentelle Entwicklungsneurobiologie

groh_j@ukw.de

rudolf.martini@uni-wuerzburg.de

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-wuerzburg.deAlle Nachrichten aus der Kategorie: Medizin Gesundheit

Dieser Fachbereich fasst die Vielzahl der medizinischen Fachrichtungen aus dem Bereich der Humanmedizin zusammen.

Unter anderem finden Sie hier Berichte aus den Teilbereichen: Anästhesiologie, Anatomie, Chirurgie, Humangenetik, Hygiene und Umweltmedizin, Innere Medizin, Neurologie, Pharmakologie, Physiologie, Urologie oder Zahnmedizin.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…