Unerwartetes Materialverhalten: Vom 2D-Kristall zum 1D-Draht

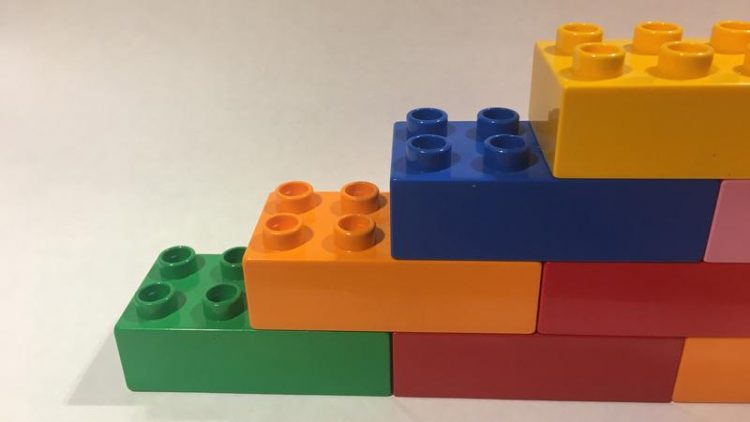

Nach sorgsamer Politur ergeben sich gleichmäßige Stufen, genau ein Atom hoch – wie beim Versuch, eine Schräge nur mit gleich großen Legosteinen zu bauen. UDE

„Niedrigdimensionale Systeme sind en vogue“, meint Professor Michael Horn-von Hoegen, Experimentalphysiker im UDE-Sonderforschungsbereich 1242 „Nichtgleichgewichtsdynamik kondensierter Materie in der Zeitdomäne“. Denn ein System von drei Dimensionen auf nur eine zu beschränken, schafft die Möglichkeit, neue Eigenschaften im Material zu entdecken.

Und so nutzten die Wissenschaftler gestufte Flächen, um Atomdrähte selbstorganisiert entstehen zu lassen: Dazu sägten sie einen Siliziumkristall im Winkel von 12°.

Dabei ergeben sich nach sorgsamer Politur gleichmäßige Stufen, genau ein Atom hoch – wie beim Versuch, eine Schräge nur mit gleich großen Legosteinen zu bauen. Die Stufenkanten bilden Siliziumatome, dahinter werden zwei Reihen Goldatome aufgedampft.

Atome verschieben sich

Jedes dritte Siliziumatom in dieser Kantenreihe ist es nun, das die Forscher interessiert, denn es hat besondere Eigenschaften: Bei sehr niedrigen Temperaturen sind diese Atome – über die Stufen hinweg gesehen – in einem regelmäßigen Gitter angeordnet, d.h. in einer flächigen, also zweidimensionalen Kristallstruktur.

Und nun kommt die Wärme hinzu, wobei das in der Physik ein dehnbarer Begriff ist: Von zuvor -223°C wird das System nun auf rund -123°C erwärmt. Diese Wärmeenergie sorgt dafür, dass die regelmäßigen Abstände zwischen den besonderen Siliziumatomen aufgebrochen werden und diese nun mal zwei, mal vier Atome voneinander entfernt liegen.

Auf diese Weise bilden sich voneinander unabhängige Atomketten, die entlang der Stufenkanten über die Treppe laufen. Dass die Physiker dieses Phänomen heute im Detail erklären können, daran hat Theoretiker Prof. Björn Sothmann großen Anteil: Seine Berechnungen erklärten, was das reine Experiment nicht erkennen ließ.

„Hier entsteht etwas Neues quasi aus dem Nichts heraus“, fasst Horn-von Hoegen zusammen. Und das Ergebnis widerspricht zudem vorherigen Erwartungen: „2D-Ordnung bei tiefen Temperaturen, eindimensionale Strukturen, wenn es wärmer wird; sowas kennt man von keinem anderen Material. Jetzt wollen wir herausfinden, ob dies auch für andere Systeme gilt – möglicherweise sogar bei Zimmertemperatur.“

Das Fachmagazin Physical Review Letters berichtet darüber in seiner aktuellen Ausgabe.

Redaktion: Birte Vierjahn, Tel. 0203 37 9-8176, birte.vierjahn@uni-due.de

Prof. Dr. Michael Horn-von Hoegen, Fakultät für Physik, Tel. 0203 37 9-1438, horn-von-hoegen@uni-due.de

B. Hafke, C. Brand, T. Witte, B. Sothmann, M. Horn-von Hoegen, S. C. Erwin:

“Thermally Induced Crossover from 2D to 1D Behavior in an Array of Atomic Wires: Silicon Dangling-Bond Solitons in Si(553)-Au”

Phys. Rev. Lett. 124, 016102 (2020)

https://doi.org/10.1103/PhysRevLett.124.016102

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.uni-duisburg-essen.de/Alle Nachrichten aus der Kategorie: Materialwissenschaften

Die Materialwissenschaft bezeichnet eine Wissenschaft, die sich mit der Erforschung – d. h. der Entwicklung, der Herstellung und Verarbeitung – von Materialien und Werkstoffen beschäftigt. Biologische oder medizinische Facetten gewinnen in der modernen Ausrichtung zunehmend an Gewicht.

Der innovations report bietet Ihnen hierzu interessante Artikel über die Materialentwicklung und deren Anwendungen, sowie über die Struktur und Eigenschaften neuer Werkstoffe.

Neueste Beiträge

Robotisch assistiertes Laserverfahren soll OP-Risiken minimieren

Eine Spinalkanalstenose – eine knöcherne Verengung des Wirbelkanals – kann für Betroffene zur Qual werden. Drückt sie auf das Rückenmark, drohen ihnen chronische Schmerzen und Lähmungserscheinungen. Häufig hilft dann nur…

Verbesserte Materialien für die Verbindungen von Mikrochips

Leistungsfähiger, stromsparender, komplexer – Hersteller von modernen Microchips sehen sich stetig neuen Herausforderungen gegenüber, auch in Bezug auf die dort notwendigen elektrischen Verbindungen. Das Fraunhofer IPMS und BASF widmen sich…

Inspiriert von der Natur: Biophysiker aus dem Projekt InCamS@BI entwickelt neuartige Mikroplastikfilter im Labor

Heutzutage ist es überall zu finden: Mikroplastik. Es wird insbesondere durch die Luft und durchs Wasser in die entlegensten Winkel der Erde transportiert. Eine der großen Fragen lautet: Wie können…