"Heiße Spins“ – neue Dynamik in magnetischen Schichtsystemen entdeckt

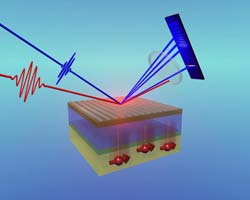

Die Grafik verdeutlicht das Spinstrom-Modell. Ein Laserpuls (rote Linie) trifft ein System magnetischer Schichten und löst eine Wanderung der Spins (symbolisiert durch rote Pfeile) in der blauen Schicht aus. Die Spins verstärken die Magnetisierung der unteren Schicht, wenn sie parallel zu deren Magnetisierung ausgerichtet sind. Bei antiparalleler Ausrichtung der Magnetisierung in den beiden Schichten schwächt die Wanderung der Spins dagegen die Magnetisierung in der unteren Schicht. Ein zweiter Laserpuls (blau eingezeichnet) liest den Effekt aus. Bildquelle: Forschungszentrum Jülich<br>

Arbeitsspeicher mit ihren unzähligen winzigen Kondensatoren sind das Kurzzeitgedächtnis von Computern und Laptops. Sie speichern die gerade benutzten Programme und Dateien zwischen. Damit die Daten nicht verloren gehen, müssen die Kondensatoren regelmäßig neu geladen werden. Das kostet Energie und Zeit. Und fällt der Strom mal aus, sind die zwischengespeicherten Daten unwiederbringlich verloren.

Würde man dagegen magnetische Materialien zum Speichern der Informationen nutzen, ließe sich viel Energie sparen. Denn die Daten würden dann so lange gespeichert, bis sie wieder überschrieben werden, müssten also nicht regelmäßig aufgefrischt werden und gingen auch bei einem Stromausfall nicht verloren. Außerdem würden die Rechner schneller, denn die Daten könnten mit Hilfe sehr kurzer Laserpulse geschrieben werden. Solche Pulse lassen sich heute schon mit einer Dauer von weniger als einer Billionstel Millisekunde (10-15 Sekunden) erzeugen.

Noch fehlt aber das detaillierte Wissen, wie sich das sogenannte magneto-optische Schalten kontrollieren lässt. Forscher aus Jülich, Kaiserslautern, Schweden und den USA haben nun einen neuen Effekt entdeckt, der eine grundlegende Frage klärt und dabei neue Wege für Anwendungen eröffnen könnte.

Die Wissenschaftler vom Forschungszentrum Jülich, der Technischen Universität sowie dem Landesforschungszentrum OPTIMAS Kaiserslautern sowie Forschungseinrichtungen in Schweden und den USA untersuchten erstmals die Wirkung von Laserpulsen auf ein hauchdünnes System aus magnetischen Schichten, getrennt für jede einzelne Schicht. „Bisher waren solche Untersuchungen nur für Schichtsysteme insgesamt durchgeführt worden; es gab keine Möglichkeit, die einzelnen Schichten getrennt voneinander zu untersuchen“, erläutert Denis Rudolf, Doktorand am Jülicher Peter Grünberg Institut, das nach dem Jülicher Nobelpreisträger und Pionier der Spintronik-Forschung benannt ist. „Durch den Einsatz besonders kurzwelliger Pulse im weichen Röntgenbereich konnten wir nun auch erstmals in die tiefen Schichten des Systems blicken.“

Dabei erlebten sie eine Überraschung: Bisher ergaben Messungen stets, dass Laserpulse die Magnetisierung von magnetischen Schichten und Schichtsystemen kurzfristig verringern können. Als Grund wurden dafür verschiedene Erklärungen herangezogen, unter anderem, dass sich das Material durch den Puls so stark aufheizt, dass die Magnetisierung teilweise verloren geht.

Nun aber maßen die Forscher in einem Fall stattdessen eine vorübergehende Verstärkung der Magnetisierung: Wenn zwei magnetische Schichten des untersuchten Stapels zunächst parallel ausgerichtet waren, verstärkte sich durch den Puls die Magnetisierung der unteren Schicht, während die der oberen Schicht sich wie erwartet verringerte. Bei eingangs antiparalleler Ausrichtung der Magnetschichten verringert sich die Magnetisierung hingegen erwartungsgemäß in beiden Schichten.

„Das spricht deutlich für eine neue Theorie“, sagt Prof. Martin Aeschlimann von der TU und dem Landesforschungszentrum OPTIMAS Kaiserslautern. Demnach führen die Pulse den Elektronenspins Energie zu. Die entstandenen „heißen“ Spins können sich verstärkt bewegen; sogenannte Spinströme fließen.

Aeschlimann: „Da in einem magnetischen Material stets eine kleine Anzahl der Spins entgegen der Gesamtmagnetisierung ausgerichtet sind, kommen diese nicht weit voran, nur die Spins mit der „richtigen“ Orientierung können signifikant wandern. Wenn diese in der Nachbarschicht ankommen, verstärken sie die schon vorhandene Magnetisierung, wenn diese parallel ist, oder schwächen sie, wenn sie antiparallel ist.“

Noch ist der Effekt zu schwach für eine technische Nutzung. Die Forscher suchen nun nach Materialien, die stärkere Spinströme entwickeln und nach Möglichkeiten, die Schichtsysteme so zu strukturieren, dass die Spinströme gezielt geleitet werden können. Ziel ist es, so viele Spins von einer Schicht in die Nachbarschicht zu leiten, dass die Magnetisierung nicht nur ab- oder zunimmt, sondern in ihrer Ausrichtung umklappt und dadurch ein Datenbit eingeschrieben werden kann.

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Informationstechnologie

Neuerungen und Entwicklungen auf den Gebieten der Informations- und Datenverarbeitung sowie der dafür benötigten Hardware finden Sie hier zusammengefasst.

Unter anderem erhalten Sie Informationen aus den Teilbereichen: IT-Dienstleistungen, IT-Architektur, IT-Management und Telekommunikation.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…