Neuartiger Sensor zum Messen der elektrischen Feldstärke

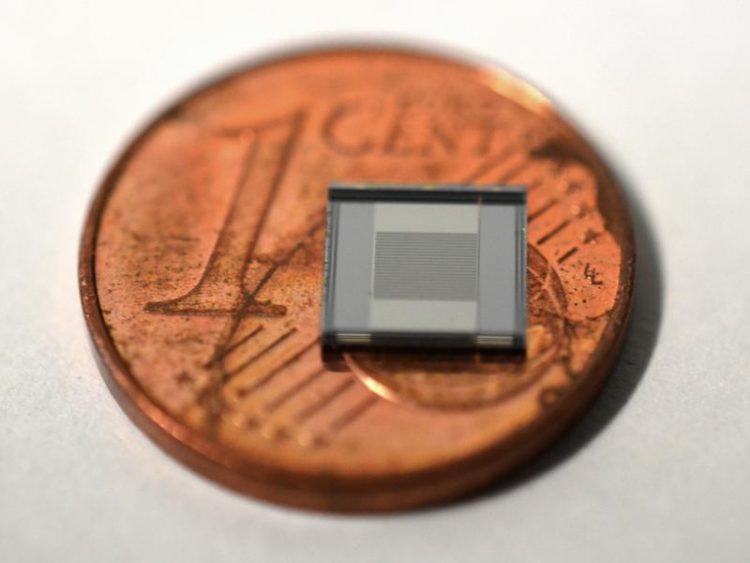

So klein ist der Sensor: Vergleich mit einer ein-Cent-Münze TU Wien

Elektrische Felder genau zu vermessen ist in vielen Bereichen wichtig: Für die Wettervorhersage, für die Kontrolle von Industriemaschinen, oder auch um die Sicherheit von Menschen zu gewährleisten, die an Hochspannungsleitungen arbeiten. Allerdings sind solche Messungen technisch gesehen gar keine einfache Aufgabe.

Ein Forschungsteam der TU Wien hat nun einen Sensor aus Silizium entwickelt, der auf einer ganz anderen Konstruktionsidee beruht als bisherige Messgeräte – es handelt sich um ein mikroelektromechanisches System (MEMS).

An der Arbeit beteiligt war auch das Department für integrierte Sensorsysteme von der Donau-Universität Krems. Dieser Sensor hat den großen Vorteil, dass er das elektrische Feld, dessen Stärke er messen soll, nicht stört. Er wurde nun im Fachjournal „Nature Electronics“ vorgestellt.

Messgeräte, die sich selbst stören

„Die Geräte, die man heute verwendet, um elektrische Feldstärken zu messen, haben gravierende Nachteile“, erklärt Andreas Kainz vom Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme (Fakultät für Elektrotechnik, TU Wien).

„Sie enthalten Teile, die beim Messen elektrisch geladen werden, leitende Metallkomponenten können das Feld, das man messen will, deutlich verändern. Diese Störungen werden noch schlimmer, wenn das Gerät noch dazu geerdet werden muss, um einen Referenzpunkt für die Messung zu haben.“ Außerdem sind solche Messgeräte oft relativ unhandlich und schwer transportabel.

Der Sensor, den das Team der TU Wien entwickelte, ist aus Silizium und beruht auf einem recht einfachen Konzept: Kleine gitterartige Siliziumstrukturen mit Abmessungen im Mikrometerbereich werden an einer kleinen Feder fixiert. Wenn man das Silizium in ein elektrisches Feld einbringt wirkt eine Kraft auf die Siliziumkristalle und die Feder wird minimal gedehnt oder gestaucht.

Diese winzigen Verschiebungen gilt es nun sichtbar zu machen – und das geschieht auf optischem Weg: Über der beweglichen Silizium-Gitterstruktur an der Feder befindet sich ein weiteres Gitter, sodass die Gitteröffnungen einander exakt verdecken. Bei Anwesenheit eines elektrischen Feldes verschiebt sich die bewegliche Struktur ein kleines Stück, die Gitteröffnungen werden nicht mehr perfekt abgedeckt und Licht kann durch die entstehenden Öffnungen fallen. Dieses Licht wird gemessen, und bei passender Kalibrierung lässt sich daraus leicht ablesen, wie groß das elektrische Feld ist.

Schon der Prototyp erreicht beachtliche Genauigkeit

Messen kann man so zwar nicht die Richtung, aber die Stärke des elektrischen Feldes – und zwar bei Feldern mit einer relativ niedrigen Frequenz von bis zu einem Kilohertz. „Mit unserem Prototyp konnten wir bereits schwache Felder von weniger als 200 Volt pro Meter zuverlässig messen“, sagt Andreas Kainz. „Damit erreicht unser System bereits jetzt ungefähr das Niveau bisheriger Produkte, und das obwohl es deutlich einfacher und kleiner ist.“ Allerdings gibt es hier noch viel Verbesserungspotenzial: „Andere Messmethoden sind bereits ausgereift – wir fangen gerade erst an. In Zukunft werden mit unserem mikroelektromechanischen Sensor sicher noch deutlich bessere Ergebnisse zu erzielen sein“, ist Andreas Kainz zuversichtlich.

Kontakt:

Dr. Andreas Kainz

Institut für Sensor- und Aktuatorsysteme

Technische Universität Wien

Gußhausstraße 27-29, 1040 Wien

T: +43-1-58801-76697

andreas.kainz@tuwien.ac.at

https://www.nature.com/articles/s41928-017-0013-9 Originalpublikation

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Energie und Elektrotechnik

Dieser Fachbereich umfasst die Erzeugung, Übertragung und Umformung von Energie, die Effizienz von Energieerzeugung, Energieumwandlung, Energietransport und letztlich die Energienutzung.

Der innovations-report bietet Ihnen hierzu interessante Berichte und Artikel, unter anderem zu den Teilbereichen: Windenergie, Brennstoffzellen, Sonnenenergie, Erdwärme, Erdöl, Gas, Atomtechnik, Alternative Energie, Energieeinsparung, Fusionstechnologie, Wasserstofftechnik und Supraleittechnik.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…