Forschende beschreiben flüssigen Quasikristall mit zwölf Ecken

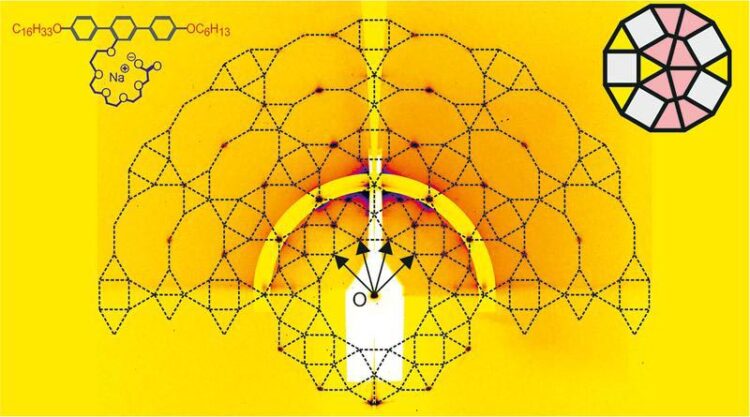

Illustration zu den flüssigen Quasikristallen, die aus Zwölfecken bestehen

(c) Zeng et al / Nature Chemistry

Überraschender Fund:

Einen ungewöhnlichen Quasikristall hat ein Team der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg (MLU), der Universität Sheffield und der Jiaotong-Universität Xi’an gefunden. Er besteht aus einem zwölfeckigen Wabenmuster, das so noch nie beschrieben wurde. Bislang kannte man ähnliche Quasikristalle nur in fester, jedoch nicht in flüssiger Form. Seine Ergebnisse beschreibt das Team in der Fachzeitschrift „Nature Chemistry“.

Quasikristalle sind Materialien mit einer besonderen Struktur: Sie haben zwar ähnlich wie normale Kristalle ein regelmäßiges Muster. Bei Letzteren wiederholen sich die einzelnen Bauteile der Anordnung in gleichen Abständen immer wieder. Bei Quasikristallen dagegen passen die Bauteile nicht in einem solchen periodischen Muster zusammen. Durch diese besondere Struktur erhalten Quasikristalle besondere Eigenschaften, die normale Kristalle nicht haben.

Der neu entdeckte Quasikristall besteht aus mehreren Zwölfecken, die wiederum aus einer Mischung von dreieckigen, quadratischen und erstmals auch aus trapezförmigen Zellen aufgebaut sind. Diese wiederum entstehen aus der Selbstanordnung von „T-förmigen“ Molekülen. „Bei unserem Fund handelt es sich um einen perfekt geordneten flüssigen Quasikristall. So ein Material war bisher noch nicht bekannt“, sagt Chemiker Prof. Dr. Carsten Tschierske von der MLU. Mit seiner neuen Studie liefert das Team auch neue Erkenntnisse über die Entstehung dieser besonderen Strukturen: „Bisher wurde angenommen, dass die Stabilität von Quasikristallen auf einem Entropiegewinn beruht, der infolge des Bruchs strenger periodischer Parkettierungsregeln entsteht. Unsere Ergebnisse deuten jedoch darauf hin, dass die Stabilität von Quasikristallen in diesem Fall auf einer Energieminimierung in der perfekten quasikristallinen Ordnung beruhen kann“, so Tschierske weiter.

Die potenziellen Anwendungen dieser neuen flüssigen Quasikristalle sind dem Forscher zufolge vielversprechend: Sie könnten in der Zukunft für die Herstellung von funktionalen selbstorganisierenden und selbstheilenden Materialien verwendet werden. Insbesondere in der Optik und Elektronik könnten flüssige Quasikristalle Anwendung finden, da sie das Potenzial haben, neue Wege der Licht- und Ladungsträgermanipulation zu eröffnen.

Teile der Arbeit wurden im Rahmen des Graduiertenkollegs 2670 „Amphiphilie Plus: Selbstorganisation weicher Materie durch multiple nicht-kovalente Wechselwirkungen“ von der Deutschen Forschungsgemeinschaft gefördert.

Originalpublikation:

Studie: X. Zeng et al. A columnar liquid quasicrystal with a honeycomb structure that consists of triangular, square and trapezoidal cells. Nature Chemistry (2023). doi: 10.1038/s41557-023-01166-5

https://doi.org/10.1038/s41557-023-01166-5

https://pressemitteilungen.pr.uni-halle.de/index.php?modus=pmanzeige&pm_id=5566

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…