Schimmelpilze bilden pflanzliches Wachstumshormon

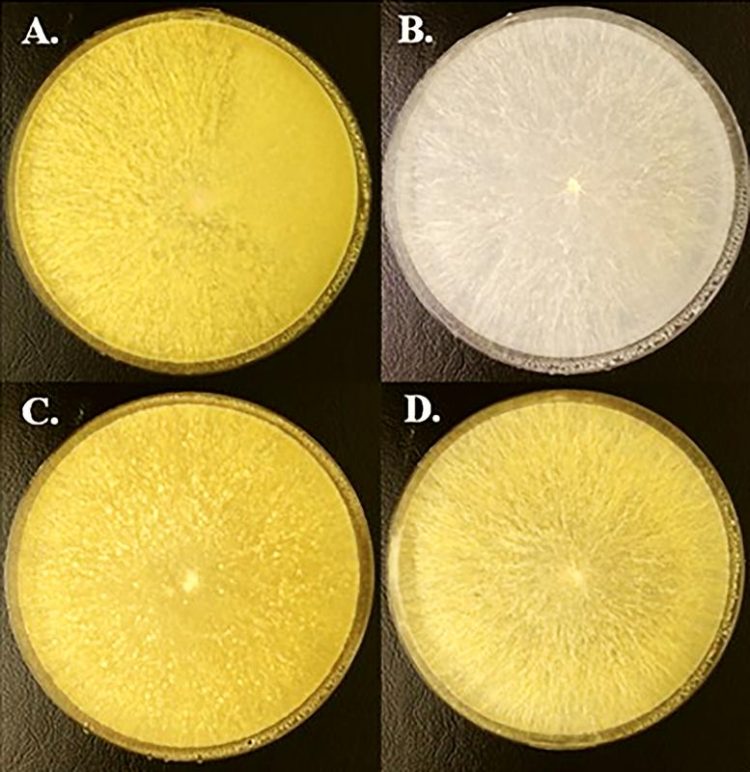

Die Unterdrückung der Auxinproduktion führte zu einer stark reduzierten Sporenbildung des Pilzes (im Bild: B./oben rechts). Foto: Prof. Frank Kempken / Puspendu Sardar

Bereits bekannt war, dass manche als Pflanzenschädlinge lebende Pilzarten in der Lage sind, Auxine zu bilden, um das Wachstum schädlichen Gewebes bei ihren Wirtspflanzen auszulösen.

Professor Frank Kempken, Leiter der Abteilung für Botanische Genetik und Molekularbiologie an der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel (CAU), hat nun gemeinsam mit seiner Arbeitsgruppe erstmals den Mechanismus der Bildung von Auxinen beim Schimmelpilz Neurospora crassa beschrieben.

Damit belegten die Kieler Forschenden, dass auch Pilze, die nicht als Schadorganismen leben, in der Lage sind, diese Wachstumshormone zu bilden. Ihre Erkenntnisse veröffentlichten sie nun im Fachmagazin PLoS One.

Im Rahmen seiner Dissertation verglich Puspendu Sardar, Doktorand in Kempkens Arbeitsgruppe, zunächst die Bausteine der Erbinformationen des Pilzes mit jenen anderen Organismen. So gelang es, eine Reihe von Genen zu identifizieren, die in Pflanzen und bei Neurospora crassa gleichermaßen vorkommen und beim Pilz möglicherweise ebenfalls die Auxinbildung auslösen können.

Sardar entwickelte daraufhin ein bioinformatisches Modell, um die Struktur der an der Auxinbildung beteiligten Enzyme des Pilzes in der Theorie vorherzusagen.

„Wir haben festgestellt, dass die bei Pflanzen an der Bildung der Wachstumshormone beteiligten Gene auch bei fast allen Pilzen vorhanden sind. Theoretisch musste also auch Neurospora crassa in der Lage sein, Auxine zu produzieren“, erklärt Kempken, Mitglied im Forschungsschwerpunkt „Kiel Life Science“ an der CAU.

Im nächsten Schritt überprüften die Kieler Forschenden, ob die identifizierten Gene auch im lebenden Organismus die vorhergesagte Wirkung besitzen. Dazu schalteten sie in genetisch veränderten Mutanten des Pilzes gezielt einzelne Gene aus, um ihre Funktion experimentell zu bestimmen. Mit dieser Methode konnten sie zunächst keinen Effekt feststellen, bis klar wurde, dass der Pilz über drei alternative Wege zur Auxinbildung verfügt.

Daraufhin schaltete das Forschungsteam mehrere Gene in Kombination aus, um die redundant angelegten Mechanismen zu blockieren. Tatsächlich ging nun die Auxinkonzentration in diesen Pilzmutanten stark zurück. „Der von uns beschriebene Biosyntheseweg legt die Vermutung nahe, dass das Auxin auch bei nicht pflanzenschädlichen Pilzen eine biologische Funktion erfüllt“, betont Kempken.

Welche Rolle die Wachstumshormone spielen könnten, ist allerdings bislang unklar. Einen ersten Hinweis lieferten die CAU-Forschenden nun mit der Entdeckung, dass Auxin bei Neurospora crassa die Reproduktion beeinflusst: Die experimentell unterdrückte Hormonproduktion führte auch zu einem deutlichen Rückgang der Sporenbildung des Pilzes.

Aktuell wird darüber hinaus diskutiert, ob Neurospora crassa möglicherweise in einer symbiotischen Beziehung mit Nadelbäumen lebt. Die Erkenntnisse des Kieler Forschungsteams bilden damit eine Grundlage, um künftig die biologische Funktion der Auxinbildung in Pilzen zu bestimmen und eventuell damit verbundene Interaktionen von Pilz und Pflanze aufzudecken.

Bildmaterial steht zum Download bereit:

http://www.uni-kiel.de/download/pm/2018/2018-027-1.jpg

Die Strukturvorhersage der beteiligten Enzyme ließ die Forschenden vermuten, dass Neurospora crassa in der Lage ist, Auxin zu bilden.

Abbildung: Prof. Frank Kempken / Puspendu Sardar

http://www.uni-kiel.de/download/pm/2018/2018-027-2.jpg

Die Unterdrückung der Auxinproduktion führte zu einer stark reduzierten Sporenbildung des Pilzes (im Bild: B./oben rechts).

Foto: Prof. Frank Kempken / Puspendu Sardar

Originalarbeit:

Puspendu Sardar & Frank Kempken (2018): Characterization of indole-2-pyruvic acid pathway-mediated biosynthesis of auxin in Neurospora crassa. PLoS One

https://doi.org/10.1371/journal.pone.0192293

Kontakt:

Prof. Frank Kempken

Abteilung Genetische Botanik und Molekularbiologie,

Botanisches Institut und Botanischer Garten, CAU Kiel

Tel.: 0431-880-4274

E-Mail: fkempken@bot.uni-kiel.de

http://www.uni-kiel.de/Botanik/Kempken/fbkem.shtml Abteilung Genetische Botanik und Molekularbiologie, Botanisches Institut und Botanischer Garten, CAU Kiel

http://www.kls.uni-kiel.de Forschungsschwerpunkt „Kiel Life Science“, CAU Kiel

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Robotisch assistiertes Laserverfahren soll OP-Risiken minimieren

Eine Spinalkanalstenose – eine knöcherne Verengung des Wirbelkanals – kann für Betroffene zur Qual werden. Drückt sie auf das Rückenmark, drohen ihnen chronische Schmerzen und Lähmungserscheinungen. Häufig hilft dann nur…

Verbesserte Materialien für die Verbindungen von Mikrochips

Leistungsfähiger, stromsparender, komplexer – Hersteller von modernen Microchips sehen sich stetig neuen Herausforderungen gegenüber, auch in Bezug auf die dort notwendigen elektrischen Verbindungen. Das Fraunhofer IPMS und BASF widmen sich…

Inspiriert von der Natur: Biophysiker aus dem Projekt InCamS@BI entwickelt neuartige Mikroplastikfilter im Labor

Heutzutage ist es überall zu finden: Mikroplastik. Es wird insbesondere durch die Luft und durchs Wasser in die entlegensten Winkel der Erde transportiert. Eine der großen Fragen lautet: Wie können…