Poröse Kristalle binden fluorhaltige Treibhausgase

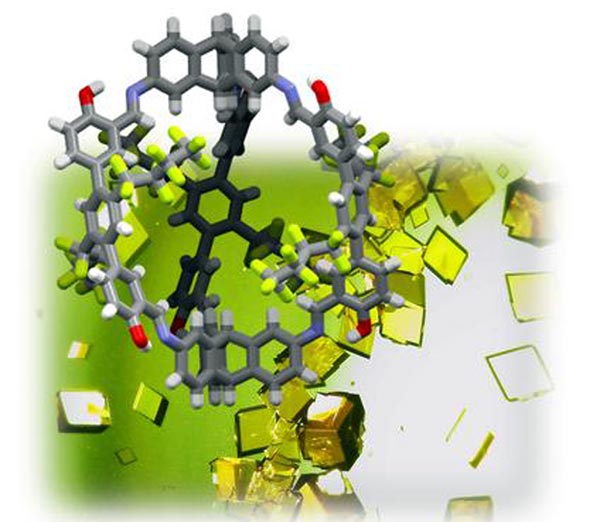

Im Hintergrund: lichtmikroskopische Bilder des einkristallinen Materials der formstabilen Käfigverbindung. Im Vordergrund: Stabmodell der Einkristallstruktur, grau: Kohlenstoff, weiß: Wasserstoff, rot: Sauerstoff, blau: Stickstoff und grün: Fluor.

Prof. Dr. Michael Mastalerz

Heidelberger Wissenschaftler entwickeln neue kristalline Materialien, die polyfluorierte Kohlenwasserstoffe an ihrer Oberfläche adsorbieren.

Fluorhaltige Gase – darunter sogenannte per- oder polyfluorierte Kohlenwasserstoffe, kurz PFC – haben einen signifikanten Anteil an der globalen Erderwärmung. Wissenschaftler am Organisch-Chemischen Institut der Universität Heidelberg haben nun neue kristalline Materialien entwickelt, mit denen die Moleküle solcher Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen selektiv adsorbiert werden können. Diese porösen Kristalle lassen sich möglicherweise, so hoffen die Heidelberger Forscher, für eine gezielte Bindung und Rückgewinnung von PFC nutzen.

Die Emission von Treibhausgasen trägt maßgeblich zur globalen Erderwärmung bei. Doch nicht nur Kohlendioxid (CO2), sondern auch fluorhaltige Gase – darunter sogenannte per- oder polyfluorierte Kohlenwasserstoffe, kurz PFC – haben einen signifikanten Anteil an dieser Entwicklung. Wissenschaftler am Organisch-Chemischen Institut der Universität Heidelberg unter der Leitung von Prof. Dr. Michael Mastalerz haben nun neue kristalline Materialien entwickelt, mit denen die Moleküle solcher Fluor-Kohlenstoff-Verbindungen selektiv adsorbiert werden können. Diese porösen Kristalle lassen sich möglicherweise, so hoffen die Heidelberger Forscher, für eine gezielte Bindung und Rückgewinnung von PFC nutzen.

Polyfluorierte Kohlenwasserstoffe sind organische Verbindungen verschiedener Längen, bei denen die Wasserstoffatome von Alkanen teilweise oder vollständig durch Fluoratome ersetzt sind. Diese zeichnen sich durch ihre hohe chemische Stabilität aus. Sie kommen nicht natürlich vor und werden vor allem für Ätzprozesse in der Halbleiterindustrie, in der Augenchirurgie oder in der medizinischen Diagnostik als Kontrastverstärker für bestimmte Ultraschalluntersuchungen verwendet. „Im Gegensatz zu CO2, das in natürliche Stoffkreisläufe integriert ist, sammeln sich PFC in der Atmosphäre an und verbleiben dort für mehrere tausend Jahre, ehe sie abgebaut werden“, betont Prof. Mastalerz. Entsprechend haben PFC im Vergleich zu Kohlendioxid ein vielfach größeres globales Wärmepotential – ein einzelnes PFC-Molekül entspricht dabei in seiner Wirkung etwa 5.000 bis 10.000 CO2-Molekülen. Das macht polyfluorierte Kohlenwasserstoffe nach den Worten des Wissenschaftlers zu einem permanenten Problem, das nicht nur bereits jetzt zur Klimaerwärmung beiträgt, sondern diese perspektivisch beschleunigen wird.

Mit seiner Forschungsgruppe am Organisch-Chemischen Institut der Universität Heidelberg hat Prof. Mastalerz ein neuartiges kristallines Material entwickelt, das polyfluorierte Kohlenwasserstoffe mit hoher Selektivität adsorbieren – das heißt an seiner inneren Oberfläche binden – kann. Die porösen Kristalle basieren auf formstabilen organischen Hohlraumverbindungen, die an den miteinander verbundenen Streben fluorhaltige Seitenketten tragen. Diese Seitenketten interagieren nach dem Prinzip „Gleiches sucht Gleiches“ über Fluor-Fluor-Wechselwirkungen mit den PFC-Molekülen und sorgen dafür, dass sie sich an der inneren Oberfläche des Materials ablagern. In ihren Versuchen konnten die Heidelberger Wissenschaftler nachweisen, dass die von ihnen entwickelten Kristalle bestimmte fluorhaltige Gase wie Octafluorpropan oder Octafluorcyclobutan etwa 1.500 bis 4.000 Mal stärker binden als zum Beispiel Distickstoff, den Hauptbestandteil der Luft. Diese Zahlen spiegeln nach Angaben von Prof. Mastalerz im Hinblick auf die Bindung von PFC eine sehr hohe Selektivität wider.

Zurzeit arbeitet Prof. Mastalerz mit seinem Team daran, die Selektivität der Kristalle weiter zu erhöhen und das Verfahren auch auf andere fluorierte Gase zu übertragen – zum Beispiel solche, die in der medizinischen Anästhesie verwendet werden. „Ich sehe auf diesem Gebiet ein enormes Entwicklungspotential“, betont der Wissenschaftler. Er hofft, dass sich das Adsorptionsmittel für eine Rückgewinnung der polyfluorierten Kohlenwasserstoffe an ihrem Einsatzort nutzen lässt.

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat diese Arbeiten gefördert. Die Forschungsergebnisse wurden in „Advanced Materials“ veröffentlicht.

Kontakt:

Universität Heidelberg

Kommunikation und Marketing

Pressestelle, Telefon (06221) 54-2311

presse@rektorat.uni-heidelberg.de

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. Michael Mastalerz

Organisch-Chemisches Institut

Telefon (06221) 54-6207

michael.mastalerz@oci.uni-heidelberg.de

Originalpublikation:

K. Tian, S. M. Elbert, X.-Y. Hu, T. Kirschbaum, W.-S. Zhang, F. Rominger, R. R. Schröder, M. Mastalerz: Highly Selective Adsorption of Perfluorinated Greenhouse Gases by Porous Organic Cages, Advanced Materials (3 June 2022), https://doi.org/10.1002/adma.202202290

Weitere Informationen:

http://www.uni-heidelberg.de/fakultaeten/chemgeo/oci/mastalerz/index.html – Forschungsgruppe von Michael Mastalerz

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…