Neuer Ansatz zur Synthese von Terpenen

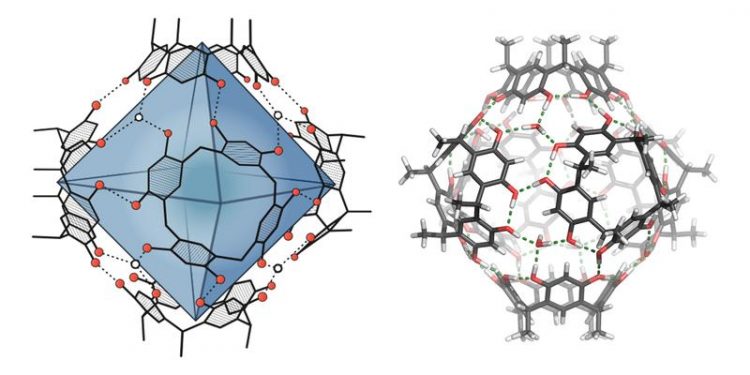

Molekulare Kapsel: Links ist der etwa 1,4 Kubiknanometer grosse Hohlraum blau hervorgehoben, rechts wird der Zusammenhalt der Kapsel durch Wasserstoffbrücken (grüne gestrichelte Linien) ersichtlich. Universität Basel, Departement Chemie

Terpene bilden die grösste Klasse der in der Natur vorkommenden chemischen Verbindungen. Zu ihnen gehören zum Beispiel zahlreiche ätherische Öle, Steroide oder klinisch relevante Wirkstoffe wie das Malariamedikament Artemisinin oder das Krebstherapeutikum Taxol.

Trotz stetig verfeinerten Synthesemethoden können Chemiker diese strukturell komplexen Verbindungen im Labor jedoch nur schwer nachbilden. Oft sind zahlreiche, nicht immer selektive Syntheseschritte nötig und die Ausbeuten gering.

Die Natur macht es vor

Die Arbeitsgruppe um Prof. Dr. Konrad Tiefenbacher vom Departement Chemie der Universität Basel hat nun ein der Natur nachempfundenes Synthesekonzept für Terpene entwickelt.

Der entscheidende Schritt findet dabei im Hohlraum einer kugelförmigen Verbindung statt – einer sogenannten molekularen Kapsel. Die dabei verwendete Resorcinaren-Kapsel ist bereits seit etwa 20 Jahren bekannt, ihre katalytische Wirkung ist jedoch erst vor kurzem – unter anderem von Tiefenbacher – beschrieben worden. In organischen Lösungsmitteln kann sich die Kapsel mithilfe von Wasserstoffbrücken selbst aus sechs kleineren, ringförmigen Verbindungen bilden.

Analog der Natur gehen die Forscher um Tiefenbacher von einem Ausgangsstoff für die Synthese aus, der von der Kapsel umschlossen wird. Diese setzt dann aufgrund der räumlichen Gegebenheiten die Bildung der Terpene in Gang. Durch im Vorläuferstoff zuvor eingebaute «Kontrollelemente» werden zudem unerwünschte Nebenreaktionen vermieden und die Transformation in Richtung des gewünschten Produkts gelenkt.

Anwendbarkeit belegt

Die Anwendbarkeit des Konzeptes wurde durch die vierstufige Synthese des Naturstoffs Isolongifolen belegt, mit der Bildung einer durch die Kapsel katalysierten ringförmigen Terpenverbindung als Schlüsselschritt. Dies gelang – verglichen mit herkömmlichen Synthesen – in deutlich weniger Schritten und mit guter Ausbeute. Durch den Einsatz von markierten Vorläufern und mithilfe von Computersimulationen konnten die Basler Chemiker zudem den Reaktionsmechanismus aufklären.

«Unser nächstes Ziel ist es, Kapseln als künstliche Enzyme bei der Herstellung von noch komplexeren Terpenen einzusetzen», sagt Prof. Tiefenbacher. «Hierzu müssen wir lernen, die räumliche Anordnung des Vorläufers innerhalb der Kapsel besser zu kontrollieren – entweder durch eine Modifizierung des vorliegenden Systems oder durch die Entwicklung neuer Katalysatoren.» So lassen sich womöglich Synthesewege zu Terpen-Verbindungen eröffnen, die anders nur schwer zugänglich wären.

Prof. Dr. Konrad Tiefenbacher, Universität Basel, Departement Chemie, Tel. +41 61 207 56 09, E-Mail: konrad.tiefenbacher@unibas.ch

Qi Zhang, Jan Rinkel, Bernd Goldfuss, Jeroen S. Dickschat, Konrad Tiefenbacher

Sesquiterpene cyclizations catalysed inside the resorcinarene capsule and application in the short synthesis of isolongifolene and isolongifolenone

Nature Catalysis (2018), doi: 10.1038/s41929-018-0115-4

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.unibas.chAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…