Neue Designer-Proteine machen Isoforme nichtinvasiv sichtbar

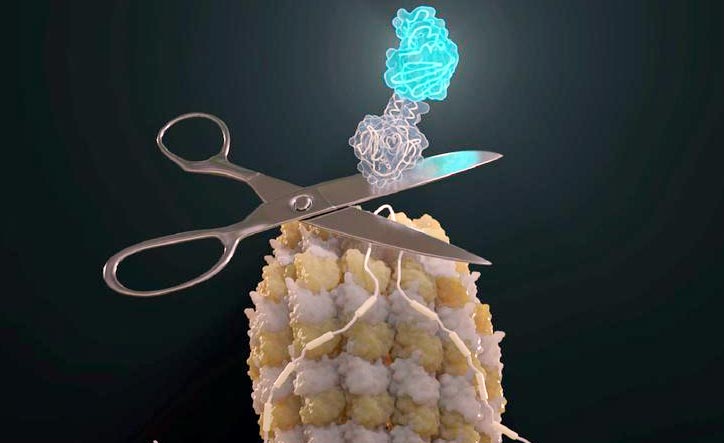

Self-excising designer proteins report isoform expression.

Credit: Barth van Rossum

Isoforme sind Varianten von Proteinen, die aus einem einzelnen Gen entstehen.

Sie sind der Grund, warum wir weitaus mehr Proteine als Gene besitzen. Ein Ungleichgewicht der Isoforme steht in Verbindung mit vielen Krankheiten. Ein neues biotechnologisches Reportersystem mit Designer-Proteinen kann nun erstmals die Expression von Isoformen über längere Zeit hinweg in lebenden Zellen verfolgen.

Das am Helmholtz Zentrum München und der Technischen Universität München entwickelte System hilft, regulatorische Mechanismen der Isoforme zu entschlüsseln und ermöglicht die Suche nach potenziellen Interventionszielen für molekulare Therapien.

Proteine sind die Hauptakteure unserer zellulären Prozesse und entstehen wie folgt: Zunächst kopiert die DNA einer Zelle ihre genetische Information auf die Boten-RNA (mRNA). Die Boten-RNA legt damit eine Sequenz von Aminosäuren fest. Die dabei entstehenden Aminosäureketten falten sich schließlich zu einem Protein zusammen. Tatsächlich führen aber unsere Gene nicht immer nur zu einer mRNA und einem Protein.

Bei 90 Prozent unserer Gene erzeugt ein Prozess, der als alternatives Spleißen bezeichnet wird, mehrere mRNA-Varianten, von denen wiederum einige in einer bestimmten Zelle zu einem bestimmten Zeitpunkt in ein Isoform übersetzt werden. Bisherige Techniken, die alternatives Spleißen nachweisen können, sind meist arbeitsintensive Punktmessungen, die nicht zuverlässig über die Zeit hinweg verfolgen können, welche Isoforme in einer Zelle tatsächlich vorhanden sind.

Forschende des Helmholtz Zentrums München und der Technischen Universität München (TUM) entwickelten daher ein neues biotechnologisches Reportersystem namens EXSISERS. Die Idee hinter EXSISERS ist es, ein Signal wie beispielsweise Licht zu erzeugen, sobald eine Isoform gebildet wird. „Möglich wird dies durch Designer-Proteine, die sich selbst aus der entstehenden Aminosäurekette herausschneiden können“, sagt Dong-Jiunn Jeffery Truong.

„Sobald sie sich herausschneiden, leuchten sie auf und berichten damit über die Isoform-Bildung. Dabei hinterlässt das Designer-Protein keinerlei Spuren oder Narben am Isoform.“ Die Forschungsgruppe hat diese Methode bereits auf menschliche Zellen in Kultur angewandt. Dabei analysierten sie die Expression von Isoformen eines Proteins namens Tau, das mit neurodegenerativen Krankheiten wie Parkinson in Verbindung steht. Tau-Isoforme sind deshalb ein potenzielles Interventionsziel für molekulare Therapien.

„Inspiriert von natürlichen biomolekularen Prozessen werden wir mithilfe von Bioengineering künftig noch viele weitere grundlegende zelluläre Prozesse nichtinvasiv sichtbar machen können“, sagt Gil Gregor Westmeyer. „Je mehr Parameter wir in der Zelle überwachen können, desto besser können wir gezielte molekulare Therapien entwickeln, zum Beispiel zur Behandlung neurodegenerativer Erkrankungen.“ Westmeyer und seine Forschungsgruppe arbeiten bereits mit mehreren Laboren zusammen, die das neue Reportersystem nutzen, um ein umfassenderes Verständnis der Isoformexpression in Zellen und deren Auswirkungen auf Krankheiten zu erhalten.

Zu den Personen

Gil Gregor Westmeyer ist Direktor des Instituts für Synthetische Biomedizin am Helmholtz Zentrum München und Professor für Neurobiological Engineering an der TUM. Dong-Jiunn Jeffery Truong ist Gruppenleiter am Institut für Synthetische Biomedizin am Helmholtz Zentrum München und Erstautor dieser Studie.

Helmholtz Zentrum München

Das Helmholtz Zentrum München verfolgt als Forschungszentrum die Mission, personalisierte medizinische Lösungen zur Prävention und Therapie umweltbedingter Krankheiten für eine gesündere Gesellschaft in einer sich schnell verändernden Welt zu entwickeln. Es erforscht das Entstehen von Volkskrankheiten im Kontext von Umweltfaktoren, Lebensstil und individueller genetischer Disposition. Besonderen Fokus legt das Zentrum auf die Erforschung des Diabetes mellitus, Allergien und chronischer Lungenerkrankungen. Der Hauptsitz des Zentrums liegt in Neuherberg im Norden Münchens. Das Helmholtz Zentrum München beschäftigt rund 2.500 Mitarbeitende und ist Mitglied der Helmholtz-Gemeinschaft, der größten Wissenschaftsorganisation Deutschlands mit mehr als 40.000 Mitarbeitenden in 18 Forschungszentren.

Wissenschaftliche Ansprechpartner:

Prof. Dr. Gil Gregor Westmeyer

Institut für Synthetische Biomedizin

Helmholtz Zentrum München

E-Mail: gil.westmeyer@helmholtz-muenchen.de

Originalpublikation:

Truong et al., 2021: Non-invasive and high-throughput interrogation of exon-specific isoform expression. Nature Cell Biology, DOI: 10.1038/s41556-021-00678-x.

https://www.nature.com/articles/s41556-021-00678-x#article-info

Media Contact

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Sichere Reise ins Herz

Hereon-Sensoren erleichtern minimalinvasive Operation bei Herzpatienten. Vorhofflimmern kann dazu führen, dass sich gefährliche Blutgerinnsel im Herzen bilden. Bei vielen Patienten wird daher der Teil des Herzens, in dem sich die…

Schrägbohrtechnik bringt Geothermie unter den Bestandsbau

Das zukunftsweisende geothermische Heiz- und Kühlsystem GeoStar 2.0 ist nun offiziell eingeweiht worden, nachdem es mit seinem begehbareren Geothermie-Verteilerschacht jetzt komplettiert wurde. Die 12 sternförmig angeordneten Erdwärmesonden in einer Tiefe…

Elektrolyse trifft auf »Direct Air Capture«

Im Projekt »Air2Chem« entsteht ein wirtschaftlicher Prozess zur Umwandlung von CO2 aus der Luft in chemische Grundstoffe wie Ethylen oder Synthesegase. Um ihr Ziel der Dekarbonisierung von Rohstoffströmen zu erreichen,…