Listig und lästig – Listerien werden häufig resistent gegen Desinfektionsmittel

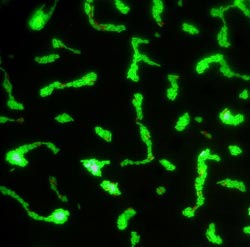

Listerien (hier grün gefärbt) können Gene anderer Bakterien aufnehmen und so Resistenzen erwerben. <br>Bild: Monika Dzieciol / Vetmeduni Vienna <br>

Die sogenannten Listerien kommen häufig in Produktionsstätten für Käse und Milchprodukte vor. Eine Infektion kann gerade schwache und ältere Menschen gefährden. Forscher der Vetmeduni Vienna haben nun herausgefunden, warum Listerien gegenüber herkömmlichen Desinfektionsmitteln resistent werden.

Sie besitzen einen sprunghaften genetischen Mechanismus der ihnen rasche Anpassung an äußere Umstände erlaubt. Die Forscher veröffentlichten ihre Daten im Online Journal Plos One.

Das Bakterium Listeria monocytogenes findet sich häufig in Produktionsstätten für Fleisch- und Milchprodukte und muss rigoros mit Desinfektionsmitteln bekämpft werden. Leider entwickeln diese Bakterien immer häufiger Resistenzen gegen Reinigungsmittel. Es wird also immer schwieriger, Listerien mit den gebräuchlichen Mitteln in Schach zu halten. Eine Listerieninfektion beim Menschen kann zwar mit Antibiotika bekämpft werden, ist aber mit Fiebersymptomen, Muskelschmerzen und Durchfall sehr unangenehm.

Für immunschwache Personen, wie beispielsweise ältere Menschen oder Schwangere, kann eine Infektion gar lebensbedrohlich werden. In den vergangenen Jahren kam es auch in Österreich immer wieder zu Listerienausbrüchen in milchverarbeitenden Betrieben, die auch Todesfälle zur Folge hatten.

Genetik macht Listerien resistent gegen Desinfektionsmittel

Die Forschungsgruppe um Stephan Schmitz-Esser vom Institut für Milchhygiene an der Veterinärmedizinischen Universität Wien beschäftigt sich schon seit Langem mit der Hygieneproblematik in milchproduzierenden Betrieben. Die Forscher fanden nun heraus, warum Listerien immer häufiger gegen Desinfektionsmittel resistent werden. Schmitz-Esser und Kollegen des University Collage Cork in Irland untersuchten das gesamte Erbgut von Listerien und fanden eine für das Bakterium bisher relativ neue Region auf der DNA, ein sogenanntes Transposon (Tn6188). Transposons sind „springende Gene“, also Elemente auf der DNA, die ihren Ort wechseln können und so das Erbgut der Bakterien insgesamt flexibler und anpassungsfähiger machen.

Die Forscher entdeckten dieses Transposon vorerst in zwei Listerien-Stämmen. Um herauszufinden, ob das Gen häufiger vorkommt, untersuchten sie zusätzlich 90 Stämme und fanden weitere zehn, die auch dieses Transposon enthielten. Als die Hygieneforscher die Bakterien mit einem häufig verwendeten Desinfektionsmittel, dem Benzalkoniumchlorid (BC), behandelten, stellten sie folgendes fest: Listerien, die das Transposon enthalten, waren wesentlich toleranter gegenüber dem Mittel. Sie überlebten die Desinfektion also eher, als Bakterien ohne Tn6188.

Listerien übernehmen Resistenzen anderer Bakterien

Die Resistent wird über ein Protein ermöglicht. Tn6188 bildet ein Protein, das so genannte QacH Protein. Dieses Protein macht das Bakterium tolerant gegen das Desinfektionsmittel. Als die Forscher dieses Protein in den Listerien ausschalteten, wurden die Bakterien auch wieder empfindlich gegenüber dem Mittel. Das Desinfektionsmittel scheint also das Protein QacH zu aktivieren. „Unsere Arbeit ist bis jetzt ein indirekter Nachweis dafür, dass dieses Transposon für die Resistenz in Listerien verantwortlich ist“, erklärt Schmitz-Esser. „Wir zeigen damit auf, dass Listerien genetisches Material von anderen Bakterien aufnehmen und so Resistenzen erwerben können. Wir müssen also bei der Hygiene in Betrieben noch mehr darauf achten, dass auch andere Bakterien keine Resistenzen bilden, die sie dann wiederum an die Listerien weitergeben können.“

Der Artikel „Tn6188 – A Novel Transposon in Listeria monocytogenes Responsible for Tolerance to Benzalkonium Chloride”, von Anneliese Müller, Kathrin Rychli, Meryem Muhterem-Uyar, Andreas Zaiser, Beatrix Stessl, Caitriona M. Guinane, Paul D. Cotter, Martin Wagner und Stephan Schmitz-Esser wurde im Journal Plos One veröffentlicht. doi:10.1371/journal.pone.0076835

http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjournal.pone.0076835

Über die Veterinärmedizinische Universität Wien

Die Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna) ist die einzige universitäre veterinärmedizinische Bildungs- und Forschungsstätte Österreichs und zugleich die älteste im deutschsprachigen Raum. Die Vetmeduni Vienna beschäftigt 1200 Mitarbeiter und bildet zurzeit 2300 Studierende aus. Der Campus liegt im Norden von Wien und beherbergt ein Tierspital und zahlreiche Spin-Off Unternehmen. http://www.vetmeduni.ac.at

Wissenschaftlicher Kontakt:

Dr.rer.nat. Stephan Schmitz-Esser

Institut für Milchhygiene

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 20577 3510

stephan.schmitz-esser@vetmeduni.ac.at

Aussenderin:

Dr.rer.nat. Susanna Kautschitsch

Wissenschaftskommunikation / Public Relations

Veterinärmedizinische Universität Wien (Vetmeduni Vienna)

T +43 1 25077-1153

susanna.kautschitsch@vetmeduni.ac.at

Media Contact

Weitere Informationen:

http://www.vetmeduni.ac.atAlle Nachrichten aus der Kategorie: Biowissenschaften Chemie

Der innovations-report bietet im Bereich der "Life Sciences" Berichte und Artikel über Anwendungen und wissenschaftliche Erkenntnisse der modernen Biologie, der Chemie und der Humanmedizin.

Unter anderem finden Sie Wissenswertes aus den Teilbereichen: Bakteriologie, Biochemie, Bionik, Bioinformatik, Biophysik, Biotechnologie, Genetik, Geobotanik, Humanbiologie, Meeresbiologie, Mikrobiologie, Molekularbiologie, Zellbiologie, Zoologie, Bioanorganische Chemie, Mikrochemie und Umweltchemie.

Neueste Beiträge

Neues Wirkprinzip gegen Tuberkulose

Gemeinsam ist es Forschenden der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf (HHU) und der Universität Duisburg-Essen (UDE) gelungen, eine Gruppe von Molekülen zu identifizieren und zu synthetisieren, die auf neue Art und Weise gegen…

Gefahr durch Weltraumschrott

Neue Ausgabe von „Physikkonkret“ beleuchtet Herausforderungen und Lösungen für eine nachhaltige Nutzung des Weltraums. Die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG) veröffentlicht eine neue Ausgabe ihrer Publikationsreihe „Physikkonkret“ mit dem Titel „Weltraumschrott:…

Wasserstoff: Versuchsanlage macht Elektrolyseur und Wärmepumpe gemeinsam effizient

Die nachhaltige Energiewirtschaft wartet auf den grünen Wasserstoff. Neben Importen braucht es auch effiziente, also kostengünstige heimische Elektrolyseure, die aus grünem Strom Wasserstoff erzeugen und die Nebenprodukte Sauerstoff und Wärme…